Le film commence assez lentement, un peu comme un diesel, avec notamment le gag du billet de 1$ (qui me fait toujours rire quand j’y repense). Keaton est le projectionniste-homme à tout faire d’un petit cinéma, mais il préfère étudier son sujet favori, « Comment devenir détective« , plutôt que de balayer la salle ou le hall. Dans le tas de déchets qu’il déplace sans conviction avec son balai, il trouve un dollar, ce qui le réjouit parce qu’il a maintenant 3 dollars, assez pour acheter la belle boîte de chocolats qu’il convoite pour sa (presque) fiancée. Mais une jeune femme arrive : « J’ai perdu un dollar, l’auriez-vous trouvé ? » Oui, il l’a trouvé, mais il veut être sûr qu’il s’agit du même : « Décrivez-le moi » lui dit-il. Elle s’exécute (large comme ça, haut comme ça, avec ça dessus), pendant qu’il vérifie au fur et à mesure sur le billet, et qu’elle triche un peu en regardant par-dessus son épaule. Convaincu mais navré, il lui donne le billet. Arrive ensuite une vieille dame en pleurs. Elle aussi a perdu un dollar, sa détresse est communicative. Par acquis de conscience il lui fait une description rapide, elle acquiesce, c’est bien celui-là. Il lui donne un de ses 2 dollars, en écrasant une larme de compassion. Puis c’est un grand malabar patibulaire qui vient à son tour fouiller les déchets. Résigné, Keaton lui tend son dernier dollar, mais l’autre n’en veut pas : à la place, il trouve un portefeuille rempli de billets. Le malabar parti, Keaton se jette compulsivement sur les ordures en les éparpillant aux quatre vents, mais bien sûr il n’y a plus rien à y trouver.

Ensuite il lui arrive quelques déboires, parce que son rival auprès de sa (presque) fiancée, le séducteur du coin, vole la montre du père de la jeune fille et réussit à faire accuser Keaton du vol. Du coup, le papa de la demoiselle et la demoiselle elle-même bannissent Keaton de leur maison et de leurs cœurs. Keaton tente alors de tirer l’affaire au clair en mettant en pratique quelques préceptes de son manuel de détective, particulièrement « suivre le suspect comme son ombre« , ce qui donne lieu à quelques très belles chorégraphies où Keaton marche littéralement dans les pas du bellâtre, 20 cm derrière lui, puis se retrouve enfermé par le bellâtre dans un train de marchandises en partance, s’échappe par une lucarne, passe d’un toit de wagon à l’autre en sens inverse de l’avancée du train (produisant une sorte de très beau travelling immobile en plan fixe), s’accroche à la chaîne du tuyau d’un réservoir d’eau et se retrouve par terre sur la voie, les tonnes d’eau du réservoir se déversant sur sa tête (lui rompant accessoirement la nuque sans qu’il s’en aperçoive – ainsi, de même qu’on peut quasiment voir dans sa dernière photo la mine sur laquelle Robert Capa va sauter, on peut presque voir le moment exact où Keaton a le cou brisé – parce que l’image, si elle trace de multiples chemins vers l’imaginaire et la fiction, a toujours en même temps un lien direct avec la réalité la plus sèche et la plus brutale, celle de l’accident et de la mort – et que de toute façon les gens filmés ou photographiés sont toujours au bout du compte des morts en puissance).

Mais Sherlock Jr atteint une dimension encore supérieure à partir du moment où Keaton, revenu à son travail de projectionniste, s’endort dans la cabine après avoir lancé le film (qui s’appelle « Hearts and pearls« , Cœurs et perles, romance à énigme dans la haute société, produit par la Veronal Film Company – c’est dire si l’on comprend qu’il s’endorme). Son double rêvé, tel un fantôme, quitte son corps endormi, met son chapeau-fantôme, va dans la salle et finit par rentrer dans l’écran, parce que les personnages du film se sont mis à ressembler à ceux de sa vraie vie. Le film semble d’abord le rejeter, lui faisant passer une sorte de super-bizutage où les coupes entre les plans le font dangereusement passer d’un décor à l’autre (Gilles Deleuze dans L’image-temps décrit la séquence ainsi : « Dans le rêve de Sherlock Junior, l’image de la chaise déséquilibrée dans le jardin fait place à la culbute dans la rue, puis au précipice au bord duquel le héros se penche, mais dans la gueule d’un lion, puis au désert et au cactus sur lequel il s’assied, puis à la petite colline qui donne naissance à une île battue par les flots, où il plonge dans une étendue déjà devenue neigeuse, d’où il sort pour se retrouver dans le jardin.« ) L’épreuve passée, la caméra s’avance jusqu’à ne plus cadrer que l’écran, nous plongeant entièrement dans le film rêvé, où un collier de perles vient d’être volé, et où le maître de maison (qui a les traits du père de la jeune fille, et ceux du véritable père de Keaton, Joe Keaton – on voit que la mise en abyme est assez vertigineuse) vient d’appeler à la rescousse le « plus grand détective du monde », Sherlock Jr, alias Buster Keaton. Quand ce dernier se présente à la porte de la luxueuse demeure, c’est un de ces personnages de riche dandy revenu de tout que Keaton aime à incarner de temps à autre, doublé ici d’un enquêteur supposément hors pair (bien qu’on ne comprenne pas très bien sa méthode, même s’il déclare dès le début que « pour lui l’affaire est simple », sans toutefois la résoudre).

Le film multiplie alors les images d’une réalité trouée, diffuse, que le rêve ne rend pas distordue ou aberrante mais juste un peu étrange, légèrement discordante, une réalité qui n’aurait fait qu’un petit pas de côté par rapport à la « vraie vie » mais qui continuerait à obéir aux mêmes lois, du moins aux mêmes lois de cinéma. Parce que si ce film plaisait tant aux surréalistes et aux dadaïstes, c’est qu’il parle aussi de cinéma, de ce que nous fait le cinéma (du moins celui qui ne se contente pas de nous endormir), de ce bizarre univers entre rêve et réalité où le temps d’une projection les ténèbres nous plongent corps et âme dans les lumineuses images du film sur l’écran, où nous ne demandons qu’à être absorbé par la fiction qui se déroule devant nos yeux. Buster Keaton-Sherlock Jr, après avoir à la lettre traversé l’écran, passe de l’autre côté d’un miroir (en réalité, il s’agit d’une pièce contiguë meublée symétriquement à la première), se déguise instantanément en vieille femme (en sautant à travers une fenêtre où a été déposé une sorte de cerceau contenant l’accoutrement plié), puis échappe à ses poursuivants en traversant littéralement son assistant, déguisé lui-même en vieille femme, et la palissade devant laquelle se tient ce dernier (par un dispositif relevant d’un tour de magie élaboré).

Et puis il y a ce plan que j’ai toujours trouvé absolument magnifique, où chez lui, après s’être habillé de pied en cap, il déverrouille minutieusement toutes les serrures d’un grand coffre-fort, en ouvre la porte qui donne en réalité sur l’extérieur, et s’éloigne par cette ouverture dans la rue pleine de circulation d’une grande ville. Il y a l’élégance de la silhouette de Keaton, en smoking et haut-de-forme, qui s’en va dans cette rue pleine de voitures, dont les lointains s’estompent légèrement dans une sorte de « sfumato » moderne (auquel contribuent sans doute les gaz d’échappement). Il y a cette grande porte de coffre-fort qui, une fois ouverte, laisse voir les couches successives de métal dont elle est constituée, un peu comme les strates successives d’une réalité que Keaton saurait ouvrir et traverser. Il y a ce grand coffre-fort, a priori la chose la plus fermée du monde, le moyen le plus sûr d’enfermer ce qu’on veut garder secret et hors d’atteinte, devenu par cette sorte de dévoiement de la réalité la chose la plus ouverte possible. Il y a la beauté incongrue de cette image qui, tout en étant un gag basé sur une idée relativement simple, ouvre littéralement tout un monde de possibles : Keaton comme Ourépo, Ouvroir de réalité potentielle, cousin de l’Oulipo, l’Ouvroir de littérature potentielle de Raymond Queneau et ses amis.

Keaton fait encore ici la preuve de ses affinités manifestes avec tout ce qui est mécanique, que ce soit quand une voiture projetée au milieu d’une rivière se retrouve transformée par le simple déploiement de la capote en voilier voguant tranquillement sur l’eau, ou lorsqu’assis à l’avant de la moto d’un flic, il ne s’aperçoit pas que l’homme est tombé de la machine, et commence une sorte de parcours hallucinant où la moto se conduit toute seule et ne cesse d’éviter de justesse les pires catastrophes, notamment une collision avec une locomotive et une chute au milieu d’un pont inachevé (où le croisement opportun de deux camions au bon endroit permet à la moto de passer sans encombre). C’est sûr, les machines aiment Keaton, et il le leur rend bien.

Et c’est une véritable ivresse qui nous saisit devant ces incroyables trajectoires, devant la beauté de ce corps et du ballet mécanique qui l’emporte dans de stupéfiantes traversées de l’espace. Je lisais sur internet (c’est fou ce qu’on peut y trouver de nos jours) un article passionnant de Mathieu Bouvier paru dans le numéro 33 de Vertigo, intitulé « Ce que peut (pour nous) le corps de Buster Keaton », où il évoque (entre autres choses) la notion d’empathie kinesthésique, aussi appelée résonance motrice en neurobiologie : il semblerait que le spectacle du mouvement (Mathieu Bouvier cite Fred Astaire et Buster Keaton) active dans notre cortex pré-moteur des « neurones miroirs » qui sont ceux qui sont sollicités quand on s’apprête à bouger. On ne bouge pas, mais c’est tout comme. Keaton nous entraîne à sa suite dans ses courses folles, il nous monte à la tête.

Sherlock Jr ne dure que 45 min, le film a apparemment été remonté et raccourci après une preview où les spectateurs n’avaient pas suffisamment réagi et parce que la version plus longue ne satisfaisait pas complètement Keaton. Le tournage avait pourtant duré 4 mois, beaucoup plus que pour ses autres films, à cause des très nombreux trucages optiques et « trucs » en tous genres nécessitant de très minutieuses préparations. Ainsi la séquence de la partie de billard, où Sherlock Jr sans effort apparent joue tous ses coups sans jamais toucher la boule 13 (piégée par les affreux de service qui se planquent en attendant l’explosion), nécessita 4 mois d’entraînement et 5 jours de tournage. Mais il faut bien dire que tout ce travail d’horlogerie céleste et de mécanique corporelle de précision éclabousse l’écran, le film résiste à l’épreuve du temps et est toujours aussi magnétisant. La virtuosité étourdissante de la mise en scène, l’emboîtement des fictions façon poupées gigognes (le film dans le film dans le film), la puissance de transport des images, tout cela nous emporte dans un rêve de film, qui est aussi un rêve de spectateur de cinéma qui vit dans sa chair son absorption par le film qu’il regarde.

Emmanuelle Le Fur

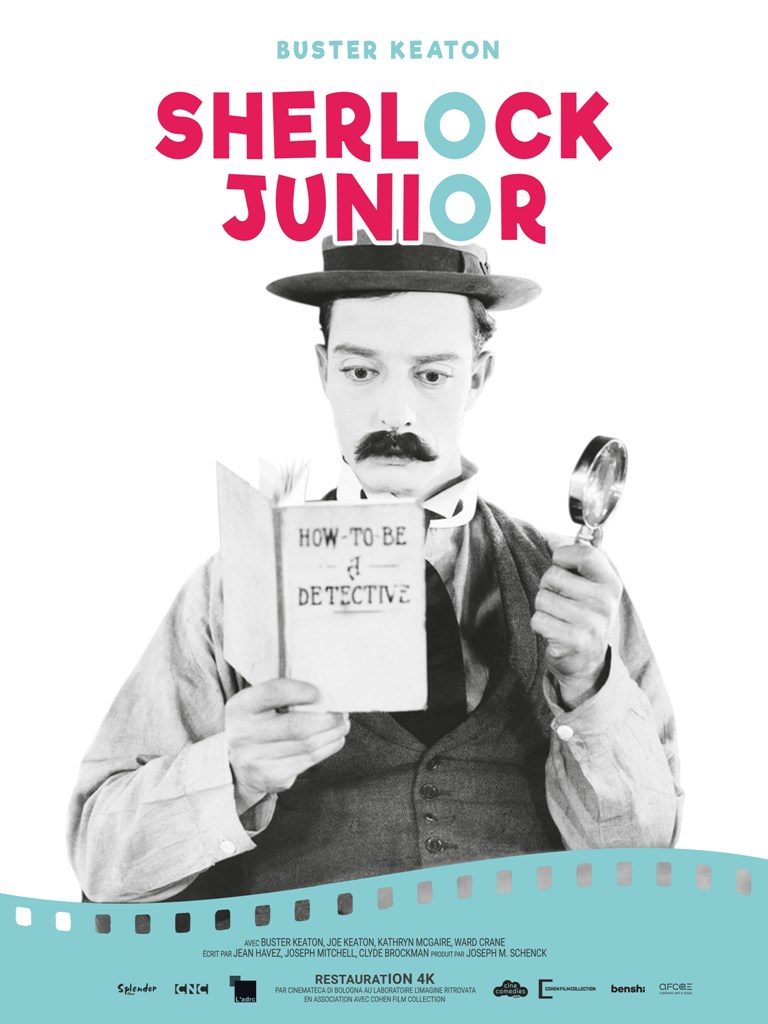

Sherlock Junior un film de et avec Buster Keaton et Kathryn McGuire, Joe Keaton, Erwin Connelly, Ward Crane, Jane Connelly, George Davis, Doris Deane… Histoire : Jean C. Havez, Joseph A. Mitchell, Clyde Bruckman. Directeur de la photogrpahie : Byron Houck & Elgin Lessley. Costumes : Clare West. Montage : Roy B. Yokelson & Buster Keaton. Production : Buster Keaton & Joseph M. Schenck. Production : Buster Keaton Productions – Metro Pictures Corporations. Distribution (France) : Splendor Films (Sortie le 25 décembre 2019). Etats-Unis. 1924. 45 minutes. Noir et blanc. 35 mm. Format image : 1.37 :1. Restauration 4K. DCP.