Louisiane, 1973. Différents groupes de la Garde nationale de Louisiane débarquent dans le bayou pour des exercices militaires. La 2e escouade est chargée d’une mission de reconnaissance à travers le territoire Cajun, sous la direction du sergent Crawford Poole (Peter Coyote). Le fantassin Hardin (Powers Boothe), récemment transféré de la Garde du Texas à El Paso, se présente au rapport. Introverti, il garde ses distances avec les autres. Spencer (Keith Carradine), le bout-en-train du groupe, a déjà prévu une petite fête avec « six putes de choc, prêtes pour l’assaut » à leur arrivée. Les préparatifs avancent bien, jusqu’à ce que Stuckey (Lewis Smith), pour s’amuser, vide son fusil chargé de balles à blanc sur le sergent Casper (Les Lannom), qui prend très mal cette plaisanterie, jugée indigne d’un soldat. L’escouade, composée de neuf hommes et nom de code « Bravo », est prête pour une mission de reconnaissance et de sécurité. Leur objectif : parcourir 38 km le plus discrètement et rapidement possible, sans emporter de tentes ni de sacs de couchage, uniquement équipés de ponchos…

L’histoire de Sans retour est classique, dans la lignée des grands films de guerre et des westerns hollywoodiens. Un groupe de soldats ou de pionniers s’enfonce en territoire inconnu et est attaqué par un ennemi invisible. Ce schéma puissant, qui révèle la véritable nature des hommes face à une situation extrême, a été exploré dans des films comme La Patrouille perdue (The Lost Patrol, 1934) de John Ford ou Les aventures du capitaine Wyatt (Distant Drums, 1951) de Raoul Walsh. Sans retour est également un film de son époque, ancré dans l’après-Délivrance (1972) de John Boorman et marqué par le traumatisme de la guerre du Vietnam. L’escouade de Walter Hill représente un condensé de l’Amérique : des hommes plongés dans une aventure absurde, où le déni de l’autre est omniprésent. Après un acte de stupidité injustifiable, l’un des gardes tire sur des Cajuns après leur avoir volé leurs pirogues, déclenchant ainsi une chasse à l’homme où les soldats deviennent le gibier, traqués par des chasseurs impitoyables dans leur élément naturel.

La « population étrangère » à laquelle la patrouille de la garde nationale se confronte incarne une culture ancienne. Les Cajuns sont les descendants des Français chassés d’Acadie, au Canada, vers la Louisiane par les Britanniques. Ils forment une ethnie qui parle un mélange de patois et de français, souvent difficile à comprendre. Le peuple cajun possède ses propres traditions et un territoire distinct. Pour la patrouille, ces habitants ne sont perçus qu’en tant qu’ennemis. Tandis que les soldats sont décimés un à un, les deux survivants, Hardin et Spencer, parviennent à s’introduire dans une fête de mariage cajun, où ils découvrent une autre façon de vivre.

Hardin et Spencer avancent dans cet environnement rural avec la peur au ventre, conscients que les chasseurs les traquent. Ils sont surtout confrontés à un véritable choc culturel. Dans cette situation, ce sont eux qui deviennent les étrangers. Cependant, contrairement à l’attitude des membres de leur patrouille envers les Cajuns, ils ne sont pas rejetés, mais plutôt accueillis avec une certaine chaleur. L’ignorance de l’« autre » mène inévitablement à la violence. Sans retour se présente ainsi comme une métaphore claire de la guerre du Vietnam.

Avec Sans retour, Walter Hill signe l’un de ses chefs-d’œuvre. Il s’agit de son cinquième film, après une série de succès impeccables. Son premier long-métrage, Le Bagarreur (Hard Times, 1975), avec un Charles Bronson remarquable dans l’un de ses meilleurs rôles, se déroule pendant la Grande Dépression. Le tournage a lieu à La Nouvelle-Orléans, en Louisiane, un endroit où Hill reviendra souvent. Driver (The Driver, 1978) est un polar fascinant avec Ryan O’Neal, Bruce Dern et Isabelle Adjani. Dans ce film, les personnages n’ont plus de nom, si ce n’est celui de leur fonction. Son style s’affirme avec cette œuvre d’une grande sophistication, marquée par une distanciation et une violence froide. Aux États-Unis, le film est un échec commercial et critique, mais en France, Driver connaît un vrai succès, attirant plus d’un million de spectateurs et recevant d’excellentes critiques. Sa carrière semble vaciller aux États-Unis, mais l’énorme succès de Les Guerriers de la nuit (The Warriors, 1979) le remet sur le devant de la scène. Ce film raconte la traversée de New York par un gang, les Warriors, originaires de Coney Island, alors que tous les autres gangs de la ville tentent de les arrêter. Walter Hill y démontre une maîtrise exceptionnelle de la narration et de l’espace, faisant de ce film un modèle de classicisme et d’étrangeté dans son traitement de la violence urbaine. C’est devenu un film culte. L’année suivante, Walter Hill est logiquement invité à présenter Le Gang des frères James (The Long Riders, 1980) au Festival de Cannes. Walter Hill réalise enfin un western, l’une de ses autres passions avec le film noir. Ce film se distingue par une particularité : il met en scène quatre groupes de frères de l’Ouest mythique, tous interprétés par de véritables fratries. Les frères James sont joués par James et Stacy Keach, les frères Younger par David, Keith et Robert Carradine, les Miller par Dennis et Randy Quaid, et les Ford par Christopher et Nicholas Guest. Ce western marque également la première collaboration musicale de Ry Cooder avec Walter Hill. Cooder deviendra par la suite un collaborateur régulier, enchaînant avec la bande originale de Sans retour. Au total, Ry Cooder composera la musique de huit films de Walter Hill.

La superbe photographie de Sans retour est signée Andrew Laszlo. Né en 1926, Laszlo a survécu à l’horreur de la Seconde Guerre mondiale dans sa Hongrie natale, dans des conditions effroyables. En 1946, il travaille comme balayeur dans un laboratoire de tirage cinématographique à Budapest. À cette époque, l’activité du laboratoire est intense avec l’arrivée des films américains après la guerre, mais la production hongroise, elle, est pratiquement à l’arrêt. Laszlo décide alors de quitter illégalement le pays, valise à la main. Un an plus tard, il débarque à New York, où il enchaîne les petits boulots alimentaires tout en apprenant rapidement l’anglais. Son objectif est de travailler dans un domaine lié à la photographie. Il finit par décrocher un emploi de photographe dans une société qui avait mis au point un procédé pour imprimer des motifs sur des textiles et des papiers peints. Peu après, il devient l’un des premiers New-Yorkais à être enrôlé pour la guerre de Corée. Ce sera la chance de sa vie, puisqu’il intègre l’école de cinéma de l’armée. Il devient caméraman et tourne des kilomètres de documents. À son retour à la vie civile, il connaît des débuts difficiles, peinant à trouver du travail.

Laszlo fait ses débuts à la télévision à la fin des années 50. Il collabore notamment avec Ed Sullivan, et filme la célèbre interview de ce dernier avec Fidel Castro en 1958. En 1964, il signe la photographie de son premier long-métrage, Le Procès de Julie Richards (One Potato, Two Potato) de Larry Peerce. Deux ans plus tard, en 1966, il filme les Beatles au Shea Stadium dans un style documentaire extrêmement dynamique. Francis Ford Coppola lui offre l’opportunité de revenir à la fiction avec Big Boy (You’re a Big Boy Now) la même année. Laszlo poursuit en collaborant avec un autre futur grand du nouvel Hollywood, William Friedkin, sur The Night They Raided Minsky’s en 1968. Il connaît ensuite un succès avec La Chouette et le Pussycat (The Owl and the Pussycat, 1970) d’Herbert Ross, mettant en vedette Barbra Streisand et George Segal. Malgré ce succès, il végète un temps dans la comédie américaine et les téléfilms avant que Walter Hill ne le sorte de cette routine. Les Guerriers de la nuit représente un tournant majeur dans la carrière d’Andrew Laszlo.

Andrew Laszlo signe trois films en tout pour Walter Hill. Il conçoit une lumière particulièrement sophistiquée pour Massacre dans le train fantôme (The Funhouse, 1981) de Tobe Hooper, ainsi qu’une photographie tout aussi remarquable en extérieur pour Rambo (First Blood, 1982) de Ted Kotcheff. Laszlo n’a pas de style visuel figé qu’il reproduit de film en film. Il aborde chaque projet en se posant la question de comment intégrer la réalité dans l’imaginaire. Son objectif est de créer des images qui marquent et ont un impact fort sur le public. Pour Sans retour, Andrew Laszlo puise dans son expérience de photographe en Corée et suggère à Walter Hill de s’en inspirer pour l’approche visuelle du film.

Sans retour déroute la 20th Century Fox, le studio avec lequel Walter Hill a un contrat de production. Le film est finalement distribué par des indépendants. Une fois encore, la critique américaine passe à côté de l’œuvre. En revanche, en France, l’accueil critique est plus favorable et le film trouve de véritables défenseurs. Un film se forge avec le temps plutôt que dans l’immédiateté, et aujourd’hui, l’importance de Sans retour ne cesse de croître au sein du cinéma américain des années 80.

Sans retour raconte l’histoire de la Garde nationale confrontée aux Cajuns dans le bayou, mais grâce à sa puissance évocatrice, son imagerie de sang et de boue, il devient bien plus qu’un simple affrontement local. C’est une véritable œuvre sur la guerre, riche en ramifications et résonances multiples. Du grand art !

Fernand Garcia

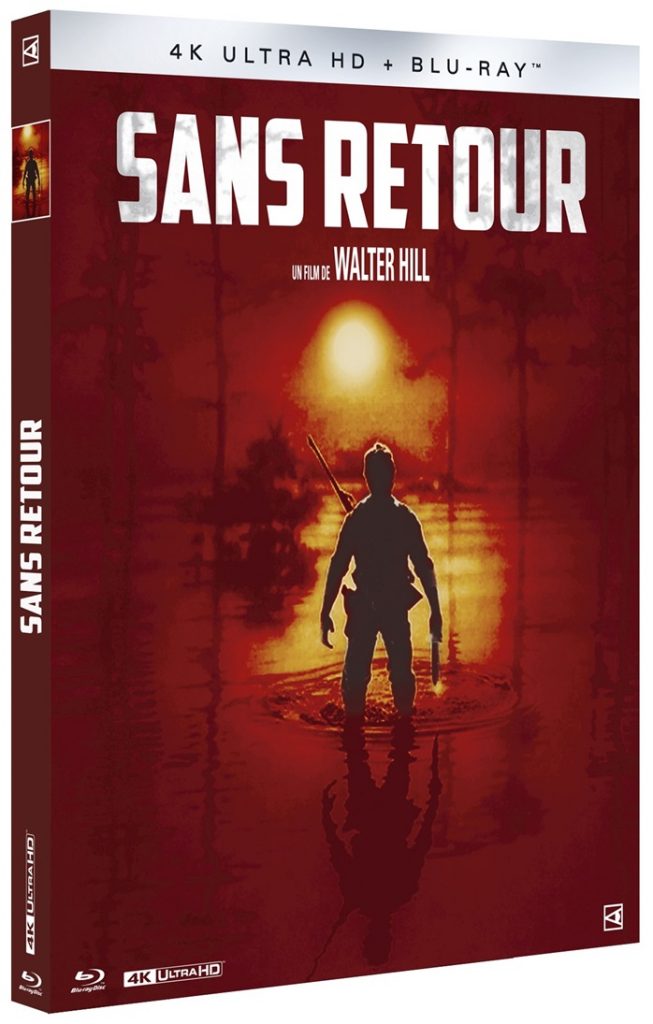

Sans retour bénéficie d’une superbe édition combo (4K UltraHD – Blu-ray) proposée par L’Atelier d’Images, accompagnée de suppléments riches et variés. Parmi ceux-ci, une introduction du film par Philippe Guedj, rédacteur en chef du Point Pop, qui présente Sans retour comme « …. un suspens, un thriller, palpitant, haletant…« . Une présentation concise et pertinente du film de Walter Hill (environ 6 minutes). Dans Bataille dans le bayou, un entretien avec Walter Hill, le réalisateur revient sur son parcours, en soulignant : « Je pense être arrivé 20 ou 30 ans trop tard. J’aurais aimé être un réalisateur sous contrat pour faire des films d’action, etc.« . Hill évoque ses souvenirs d’enfance et le tournage de Sans retour, qu’il décrit comme « probablement le film le plus difficile que j’ai eu à réaliser« . Une intervention captivante de 17 minutes. Un film incroyable !, un entretien exclusif avec Keith Carradine, nous plonge dans les coulisses du tournage, où l’acteur raconte l’atmosphère sur le plateau et sa longue amitié avec Walter Hill. Carradine s’y révèle attachant et plein de charme (51 minutes). Stéroïds : Exégèse des Gros Bras, un podcast de l’équipe de Capture Mag, avec Rafik Djoumi, propose une longue discussion autour du film, à la fois instructive et conviviale (55 minutes). Enfin, l’édition inclut la bande-annonce originale. Une édition incontournable pour toute DVDthèque de qualité !

Sans retour (Southern Comfort), un film de Walter Hill avec Keith Carradine, Powers Booth, Fred Ward, T.K. Carter, Franklin Seales, Sonny Landham, Peter Coyote, Lewis Smith, Les Lannom… Scénario : Michael Kane, Walter Hill et David Gilder. Directeur de la photographie : Andrew Laszlo, A.S.C. Décors : John Vallone. FX : Lawrence J. Cavanaugh. Costumes : Tom Bronson. Montage : Freeman A. Davies. Musique : Ry Cooder. Producteur exécutif : William J. Immerman. Producteur : David Gilder. Production : Cinema Group Venture – Phoenix Films – 20th Century Fox. États-Unis. 1981. 1h46. DeLuxe Color. Panavision sphérique. Format image : 1,85:1. Son : DTS-HD Master Audio. Version originale sous-titrées en français Dolby 2.0 et Version française Stéréo. Interdit aux moins de 12 ans.

Photos Sans retour (c)1981 Cinema Group Venture Tous droits réservés