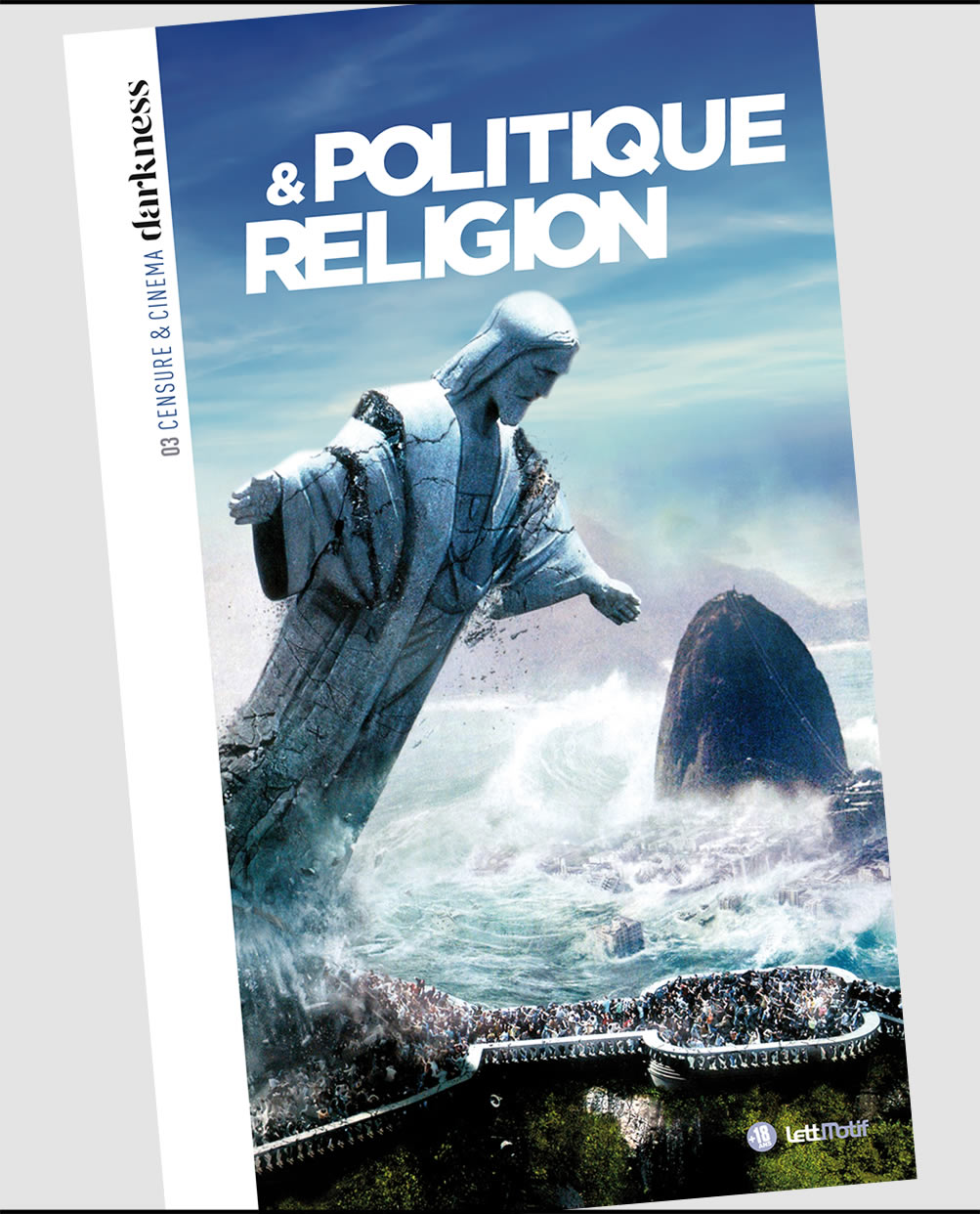

Troisième volume de la formidable collection Censure & Cinéma de Darkness, Politique & Religion représente une sorte de défi tant le projet est vaste. Les érudits contributeurs de cette nouvelle livraison se limitent à quelques événements emblématiques des rapports entre censure et cinéma s’inscrivant dans ce périmètre.

A quelques articles de la fin de ce nouveau volume, l’article consacré à « Mais ne nous délivrez pas du mal » par Alan Deprez tombe à point nommé ; il faut dire qu’au fil des pages, on saisit rapidement que la censure cinématographique est une aberration née de la volonté farouche de l’élite de contrôler la population, de propager et de défendre la société et son système de valeurs, politiques, économiques et morales; dans ce but, rien ne doit attenter aux « bonnes mœurs ».

« Pensionnaires d’un établissement catholique rigoriste, deux jeunes filles (Anne et Lore) décident de faire le mal autour d’elles, plutôt que de respecter les préceptes de vertu en vigueur, relayés à travers les sermons du curé paroissial ». Mais ne nous délivrez pas du mal ! est un chef-d’œuvre subversif oublié de 1971. Premier film d’un jeune réalisateur, Joël Séria, totalement interdit en France pendant 9 mois, sauvé du purgatoire par la sélection de Quinzaine des Réalisateurs, et Henri Langlois le projette, contre l’avis du Ministère, à la Cinémathèque Française. Mais ne nous délivrez pas du mal est un véritable catalogue de propos et de situations, scabreuses et blasphématoires, interprétées par des (supposées) adolescentes, rien d’étonnant à ce que le film ait horripilé tous les pères la pudeur et les défenseurs de l’ordre morale.

Interdire un film n’est pas un acte anodin mais une violence qui sous-entend une certaine forme de mépris envers les spectateurs infantilisés et de volonté de régir les mœurs. Le cinéma dès les origines a été dans le collimateur de toutes sortes d’associations, d’organisations et bien évidemment de l’Etat.

Le film de Joël Séria est interdit par le pouvoir sous le prétexte de « perversité et sadisme, et des formes de destruction morale et mentale qui y sont contenues ». Comme le rappelle Christophe Triollet, le contrôle du cinéma est organisé par l’Etat français : « Tout commence à la Révolution. Les hommes choisissant d’abandonner leur liberté naturelle pour vivre ensemble, l’intérêt général est alors préféré aux intérêts particuliers… » Conception de la démocratie française qui aboutira au contrôle des œuvres par l’Etat. La notion d’acceptable ou non va fluctuer au fil des décennies avec des motivations constantes 1. L’ordre public ou les intérêts d’Etat ; 2. Les mœurs, la morale et le religieux ; 3. La protection de la jeunesse. « … une grille de lecture qui peut s’appliquer à tout film de toutes nationalités et de toute époque » (Frank Lubet).

Remontons le temps, les bandes d’actualités furent très vite dans le collimateur du ministère de l’Intérieur. Ainsi les images de la Première Guerre mondiale furent sous les feux de la censure cinématographique pendant et après le conflit, et, aussi étrange que cela puisse paraître, même après la Seconde Guerre mondiale. L’image fait peur, la censure militaire décide sur le terrain des opérations de ce qui est filmable, et, si des images échappent à son contrôle, elle les fait aussitôt interdire en utilisant la loi. Pendant les épouvantables combats dans les tranchés rien ne doit décourager ni les civils ni les soldats : « Si la censure militaire interdit « sur-réalistement » la vision du moindre cadavre (peut-on imaginer sérieusement une guerre sans morts ?), la censure civile, complémentaire, traque encore plus sévèrement les crimes civils et urbains, et prohibe impitoyablement les assassinats et les morts violentes, allant même jusqu’à proscrire les suicides » (Albert Montagne).

Les films d’actualité ne sont pas les seuls à être sous contrôle, les fictions subissent attaque sur attaque. Le J’accuse d’Abel Gance est le premier film à montrer l’horreur des tranchés de la Première Guerre mondiale. Cette œuvre puissante frappe les esprits, mais à l’orée de la Seconde Guerre mondiale, il est aussitôt interdit de représentation. Rien ne doit démoraliser ni la population ni les futurs recrus, aucune critique n’est admise. Il en va des vaudevilles comiques qui sont interdits dans la foulée : Tire-au-flanc (1939) de Jean Renoir, Les Dégourdis de la 11e de Christian-Jaque (1937) ne sont que quelques titres parmi la longue liste des films supposés bafouer l’honneur de l’armée. L’après-guerre ne met pas fin à la censure bien au contraire, la censure militaire se poursuit de plus belle. Le Diable au corps (1947) de Claude Autant-Lara d’après le roman de Raymond Radiguet qui narre les amours d’un adolescent et d’une femme mariée dont le mari combat sur le front de la Grande guerre. Le film est un énorme scandale. Le poilu cocufié est un tabou accentué par l’âge du protagoniste (14 ans dans le roman et 17 dans le film). Mais le tabou suprême est l’illustration du ras-le-bol des fantassins, des désertions et surtout des morts pour l’exemple. Autre film, Les Sentiers de la gloire, chef-d’œuvre de Stanley Kubrick réalisé en 1957, là encore le sujet hérisse le poil des hauts gradés. En pleine guerre, des soldats français sont exécutés pour l’exemple par l’armée française. Afin d’éviter une interdiction totale, – et se mettre à mal avec les autorités françaises -, le distributeur, les Artistes Associés, ne demande pas de visa de censure. Les Sentiers de la gloire n’obtient son visa d’exploitation qu’en février 1975, interdit toutefois aux mineurs de 13 ans ! Interdiction abaissée à un visa tous publics en janvier 1997 !

L’Etat a toujours eu à cœur de contrôler les images. L’affaire Dreyfus de Georges Méliès tourné en 1899, « interdit d’exploitation totale en 1916 pendant trente-quatre ans, illustre la première manifestation de la censure politique d’un film de fiction en France ». La liste est longue des films victimes de considération politique (et d’interdiction ou d’autocensure de la part des exploitants), de la Guerre d’Algérie au terrorisme islamique.

A ce flot de censure, les autorités religieuses ne se sont jamais privées d’influencer ou d’intervenir directement ou indirectement pour mettre à l’index des œuvres contraires aux dogmes et à l’éthique religieuse. Ainsi l’affaire de Suzanne Simonin, la Religieuse de Diderot est une sorte de cas d’école. Laurent Garreau détaille longuement la suite de faits qui aboutit à l’interdiction totale du film de Jacques Rivette. Ardant défenseur du film dans une célèbre lettre ouverte à Malraux, Jean-Luc Godard sait de quoi il parle, « sa filmographie est jalonnée par la censure, en particulier dans sa première période ». D’interdiction totale en interdiction aux moins de 18 ans, Godard aura tout connu. « Lors du scandale suscité par Je vous salue Marie, Godard tire même habilement parti de la situation et, au lieu de décrier la censure et l’offensive des associations intégristes, il se félicite de sa propre capacité à susciter le débat et à toucher au « sacré », légitimant par là le rôle du cinéma, et de l’art en général » (Anabel Dutrop).

« En France, la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation de l’Eglise et l’Etat limite une possible collaboration entre les deux institutions. (.) Pour faire face à ces difficultés d’immixtion, l’Eglise catholique s’organise et fonde en 1928 l’office catholique international du cinéma (OCIC), créant dans plus de quarante pays dont la France des centrales catholiques du cinéma (CCC) chargées d’établir, chaque semaine, une classification des films via un système de cotations… » (Christophe Triollet). Le clergé va donc intervenir sur la carrière des films en conseillant ou déconseillant nombre de films aux familles. L’influence est telle que, dans les années 60, des salles commerciales refusent de projeter des films dont la note est négative et heurte, entre autres, les convictions et préceptes religieux. Son influence ira déclinante jusqu’à être « remplacée » par les organisations et associations de défense de la foi. Les attaques se multiplient contre les films, les affiches, etc. En 1983, La Dernière tentation du Christ de Martin Scorsese atteint un nouveau palier dans l’intolérance religieuse. C’est un déchaînement de haine qui aura suivi le film dès sa mise en production (plusieurs fois avortée) jusqu’à sa sortie. Devant et à l’intérieur des cinémas qui projetaient le film, c’est la sarabande des intégristes. Au Gaumont Champs-Elysées, c’est dans l’angoisse que les spectateurs s’aventurent dans la salle après la fouille (une nouveauté à l’époque). Des catholiques intégristes prient dos à l’écran, sur le dos des fauteuils « pullman », c’est un festival d’inscriptions et de croix. Dans le hall qui conduit à la sortie, d’autres intégristes prient à genoux au milieu de l’allée ou face contre le mur. Spectacle hallucinant.

A la fin des années 90 apparaît l’Association Promouvoir dirigée par l’ancien juge administratif, André Bonnet, dont le but est de « la promotion des valeurs judéo-chrétiennes, dans tous les domaines de la vie sociale ». Depuis Baise-moi (2000), il engage procédures sur procédures contre des décisions ministérielles. Si parfois il obtient l’annulation d’un visa, il est aussi fréquemment débouté.

Enfin dans ce puits sans fin de la censure, la dernière partie consacrée au cinéma américain est passionnante dans son approche historique et par les questions qu’elle soulève. Une incroyable histoire se cache derrière le film Rasputin and the Empress, production de la MGM; son retentissant procès allait aboutir au carton « Toute ressemblance… » que l’on retrouve dans tous les films depuis (Chloé Delaporte).

Si l’histoire de la censure aux Etats-Unis est complexe, le cinéma du pré-code (1930 -1934) en est un bon exemple, il est indéniable qu’alors « un fort sentiment d’impunité flotta bel et bien sur la production hollywoodienne… » (Benjamin Campion). Si la femme n’apparaît pas sous son meilleur jour dans les films de cette période, elle n’en demeure pas moins, dans la plupart des cas, libre de ses actes, émancipée du carcan patriarcale. Souvent considéré comme un cinéma de la violence et engagé, les films du pré-code avaient tout pour susciter l’ire des censeurs. Pourtant, le tout premier acte de censure aux Etats-Unis remonte à Fatima’s Coochee-Cooche Dance en 1896 dont la séquence de « la danse du ventre exécutée par la danseuse Fatima fait scandale et de larges bandes blanches sont ajoutées au film par les autorités municipales de Chicago » (Christophe Triollet).

La télévision n’échappe pas à la surveillance, réglementée jusqu’à l’absurde, rien ne doit perturber la famille américaine devant le petit écran, tout ou presque est banni, propos inappropriés, gros mots, gestes, etc. ainsi le scandale du Nipplegate où durant la retransmission en direct à l’entracte du Superbowl (2004), Justin Timberlake dévoile un sein de Janet Jackson. Horreur ! « Cet incident, anodin en apparence, eut de graves conséquences sur la liberté d’expression puisqu’il condamna toute chaîne publique diffusant du contenu jugé indécent en dehors du safe harbor (horaire libre de contenu de 22h à 6h du matin) à verser jusqu’à 325 000 dollars d’amende ». Répercussion immédiate puisque depuis les directs se font avec quelques secondes de différé afin de laisser « le temps de changer de plan ou de biper un mot inopportun avant qu’il ne soit diffusé à l’antenne » (Benjamin Campion). La liste des infortunes de la liberté en cinéma et en télévision est bien longue et le plus surprenant est que nombreux critères de censure en Amérique se retrouvent transposés à l’identique en France.

Ce long compte rendu ne rend que partiellement justice à un ensemble plus vaste et riche que je vous encourage à découvrir. En refermant ce troisième opus de Censure & Cinéma, on en vient à se dire qu’à force de traquer le mal à coup de censure et d’autocensure, on finit par donner de la réalité une image faussée.

Fernand Garcia

Politique & Religion – 03 Censure & Cinéma – Darkness aux indispensables Editions LettMotif. Collection dirigée par Christophe Triollet avec les contributions de Benjamin Campion, Chloé Delaporte, Alan Deprez, Anabel Dutrop, Laurent Garreau, Jean-Baptiste Guégan, Sébastien Lecocq, Franck Lubet, Albert Montagne, Eric Peretti et Christophe Triollet (320 pages).

Politique & Religion – 03 Censure & Cinéma – Darkness aux indispensables Editions LettMotif. Collection dirigée par Christophe Triollet avec les contributions de Benjamin Campion, Chloé Delaporte, Alan Deprez, Anabel Dutrop, Laurent Garreau, Jean-Baptiste Guégan, Sébastien Lecocq, Franck Lubet, Albert Montagne, Eric Peretti et Christophe Triollet (320 pages).