La Cinémathèque Française organise du 4 mars au 2 mai une rétrospective intégrale de l’œuvre magnifique de Nagisa Ôshima. Evénement culturel incontournable de ce début année et l’opportunité de voir sur le grand écran ses œuvres les plus célèbres mais aussi les perles noires qui jalonnent sa filmographie.

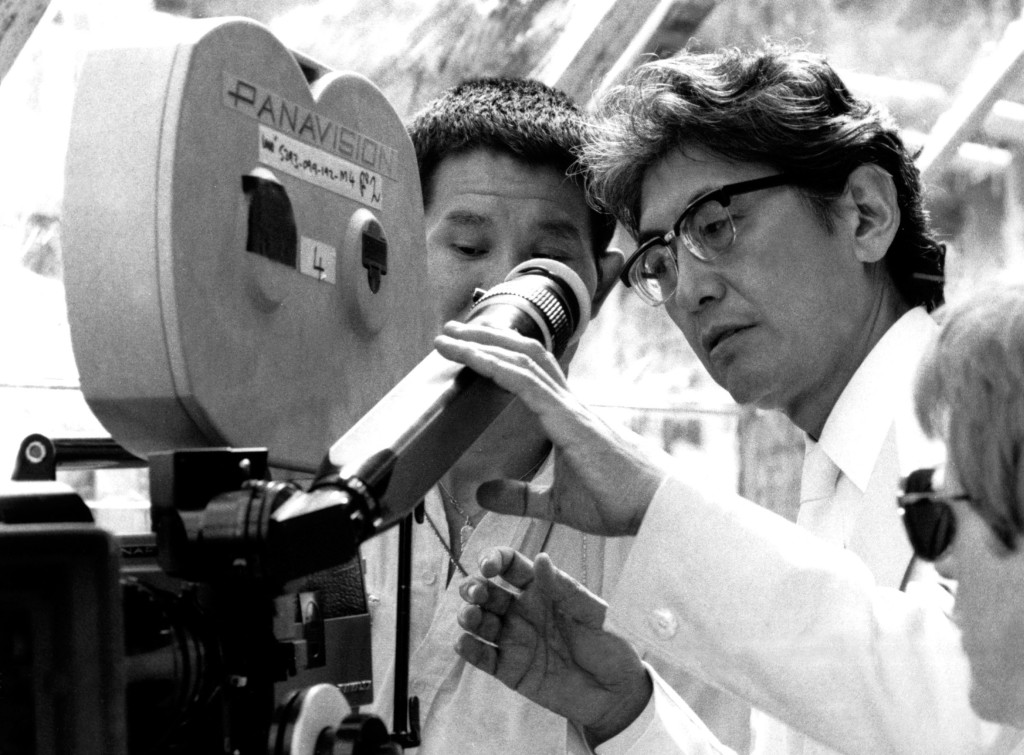

C’est à la cinémathèque Française que je dois ma première rencontre avec Nagisa Ôshima. A Paris pour la préparation de Max mon amour, c’est de tout blanc vêtu qu’il présente à Chaillot une projection de L’Empire de la passion. Premier critique de son œuvre, il avoue son insatisfaction devant le résultat final, fusion d’une forme cinéma traditionnel de fantôme, de faits-divers et de contexte politique. Ce film d’une très haute tenue esthétique suit l’admirable L’Empire des sens. Œuvre que l’on peut considérer comme l’aboutissement de sa réflexion sociale, morale et politique sur le Japon.

Réflexion, analyse et préoccupation que l’on retrouve dès son premier film, Une ville d’amour et désespoir (1959) qu’il réalise à vingt-sept ans sous la bannière du Studio Shoshiku. Dans un monde en pleine effervescence et dans un Japon où la jeunesse étouffe sous le poids de rites traditionnalistes. Le cinéma que produisent les studios et qu’autorise la censure (et l’administration américaine) n’est plus en phase avec la réalité et les aspirations que porte en elle la nouvelle génération.

C’est la jeunesse japonaise de ce début des années 60 qu’Ôshima croque dans sa réalité la plus brute, dans ses frustrations et désirs. Il brosse un portrait sans concessions du Japon où s’affrontent l’ancienne et la nouvelle génération. Ôshima et la Shochiku se brouillent après la réalisation de Nuit et brouillard au Japon. Ôshima prend de facto la tête de proue de la Nouvelle Vague japonaise. Il devient son propre producteur et distributeur. Durant cette période d’effervescence artistique, il se lie d’amitié avec deux cinéastes contestataires, honnis et marginalisés par le système, Masao Adachi qui écrit pour lui Le journal d’un voleur de Shinjuku (1969) et Koji Wakamatsu. Ôshima réalise des œuvres passionnantes en toute indépendance hors du système des studios (Les plaisirs de la chair, L’obsédé en plein jour…). Il accède à une reconnaissance internationale avec deux œuvres magistrales La Pendaison (1968) et La cérémonie (1971). Son constat sur la société japonaise est sans appel, matriarcal, castratrice et mortifère. La famille est un lieu de destruction et de déshumanisation. La jeunesse soit se radicalise, soit plonge dans le conformisme. A ce titre Le petit garçon (1969), cette admirable chronique d’un enfant contraint d’entrer dans un monde où dominent des valeurs purement économiques, marque ce basculement dans les années 70 et la fin des idéaux nés dans les années 60.

Témoin et acteur de la scène politique, Ôshima se tourne vers la télévision et réalise d’importants documentaires. En 1975, il réalise en coproduction avec la France, L’Empire des sens. La coproduction avec Anatole Dauman, lui permet de faire du plateau de tournage, une zone extraterritoriale, ce qui lui permet une liberté totale. Pour soustraire totalement le film à la censure, les rushes sont envoyés en France. Le film est présenté à la Quinzaine des Réalisateurs, c’est un choc retentissant. Le public est sidéré par la puissance érotique du film et triomphe sur les écrans de l’hexagone et dans les pays où le film est autorisé. Nagisa Ôshima devient le plus célèbre cinéaste japonais de l’après-guerre. L’Empire des sens est le sommet et l’aboutissement de l’œuvre d’Ôshima. Ce chef-d’œuvre sur l’amour fou est aussi un terrible constat politique, en arrière-plan se dessine le portrait d’une société réactionnaire où s’inscrit en filigrane l’échec de toute émancipation individuelle. La fusion des corps dans l’amour et le sexe – seul acte libératoire et révolutionnaire possible. Cette œuvre sublime ne marque cependant pas la fin de sa carrière.

Comme son compatriote Shôhei Imamura (L’histoire du Japon raconté par une hôtesse de bar, Eijanaika…) il va alors s’interroger sur la place et l’idéologie japonaise hors de ses frontières. Furyo (1983) aborde le choc de deux cultures, l’Occidentale et l’Asiatique dans un contexte de non-dits, de frustrations sexuelles et d’esprits guerriers avec l’androgyne David Bowie. L’ambivalence sexuelle devient l’élément révélateur de ses films suivants. C’est Charlotte Rampling dans l’étrange Max mon amour, qu’il réalise en France, plus dans le sillage de Buñuel, Jean-Claude Carrière en est le scénariste, que dans celui de la Nouvelle Vague, même si Raoul Coutard (A bout de souffle, Le mépris…) en est le chef-opérateur, à la demande du cinéaste japonais. C’est Ryûhei Matsuda dans sa dernière œuvre Tabou (1999). Coproduit par le studio de ses début, la Shochiku, le film n’est en rien un retour au bercail ni une quelconque forme de soumission. De prime abord, Tabou ressemble à un classique film de samouraïs, mais sous ce vernis c’est à un véritable dynamitage en règle des convenances et des traditions que se livre Ôshima et à la mise à nu de l’hypocrisie comme socle sociétal.

Fernand Garcia

Rétrospective Nagisa Ôshima du 4 mars au 2 mai 2015, ouverture avec 4 mars avec Le petit garçon, à la Cinémathèque Française.