James Bond a tenu bon, déprogrammer à cause du covid, il n’a pas succombé aux sirènes des plateformes. Mourir peut attendre, le dernier opus de la série initiée par Harry Saltzman et Albert R. Broccoli est, en ce mois d’octobre 2021, sur les écrans du monde entier. Entretemps, la MGM propriétaire d’United Artists (codétentrice des droits de James Bond) a été racheté par Amazon. La fermeture des salles a permis aux plateformes d’engranger les abonnés en les attirant avec des blockbusters en tête de gondole. Si la bourse apprécier ce mouvement vers le numérique, il faut reconnaître que les résultats sont pour le moins contrastés : perte de recettes d’exploitation, procès d’ayants-droits et acteurs, piratage, sans parler de la pauvreté artistiquement de ses films. L’avenir de James Bond, grand héros du cinéma populaire est, pour bien des raisons, finalement tout aussi incertain que celui des salles.

Etrangement, Mourir peut attendre raconte la mise au point d’une arme bactériologique secrète (par les Anglais) et sa possible propagation parmi la population en fonction de critères ADN communs. Le film a été écrit et réalisé avant le Covid. De quoi faire froid dans le dos. James Bond devait surtout faire face à un autre problème : l’époque actuelle avec son lot d’offensés de tous poils. Les temps nouveaux, obsédés par la déconstruction, ne sont pas tendres avec les héros blancs, taxés de toutes les tares possibles : comportement patriarcal, misogynie, sexisme, brutalité, colonialisme, etc. James Bond est un des derniers spécimens de la culture populaire du siècle dernier. Il doit brûler comme ses bouts de papier (un adieu au passé) dans la ville de Matera (ironiquement l’une des plus vieilles citées au monde). Là comme ailleurs, on a le sentiment que tout ce qui constitue la culture populaire du XXe siècle doit disparaître et laisser sa place à pas-grand-chose en fait, tant ce siècle naissant est comme paralysé, incapable de produire quoi que ce soit hors du témoignage et de l’épanchement.

Au fil des films, la structure dramatique s’est affinée, jusqu’à échafaudé une base d’une solidité à toute épreuve, sorte de « formule secrète » indémodable. Il est dont difficile de sortir de ce schéma tant celui-ci fonctionne admirablement. A cette ligne droite narrative, les scénaristes développent des intrigues généralement en lien avec l’actualité du moment (affrontement Est/Ouest, prolifération des armes nucléaire, mainmise des médias sur la société, guerre bactériologique, etc.). Les méchants sont des psychopathes avides de pouvoir. La liste de ses cas pathologiques est longue et certain sont particulièrement réussit, pour prendre un exemple récent Javier Bardem, dans Skyfall, est bluffant, parfaite combinaison d’ambiguïté et de démence. Quand l’actualité géopolitique ne fournit plus de nouveaux ennemis de la démocratie, réapparaît l’organisation occulte et tentaculaire Spectre. James Bond navigue dans des endroits paradisiaques et les scènes d’action, de poursuite, de gunfighters, ont toujours constitué été des moments forts et inventifs.

James Bond, reste le seul héros issu de l’après-guerre dont le succès ne sait jamais démenti. Son comportement cynique, son droit de tuer (la fameuse licence 007), son humour (noir et a sous-entendu sexuel) et sa virilité hétérosexuelle sont quelques-unes des caractéristiques de ce héros populaire, immortalisé dès le début des années 60 par Sean Connery dans Dr No. Roger Moore s’est démarqué en apportant encore plus d’humour et de second degré. Après son départ, la série a représenté Bond comme un personnage à contre-courant de la société, souvent comparé à un dinosaure. Les femmes, les fameuses James Bond Girls – contrairement à ce que certains imaginent, ont toujours eu de l’importance dans l’histoire -, souvent partenaire, elles l’ont « malmené » autant avec des coups qu’avec des répliques cinglantes. Avec l’ère Daniel Craig, 007 s’est complexifié, démons intérieurs (enfance difficile), regret amoureux et trahison douloureuse, ont mené ses cinq films vers les rives du mélodrame, bien loin de Sean Connery.

Les James Bond sont donc une affaire de scénaristes. Il a été façonné à partir des romans d’Ian Fleming par un brillant scénariste américain, Richard Maibaum, de James Bond 007 contre Dr. No (1962) à Permis de tuer (1989). Il peaufine, avec la collaboration d’autres scénaristes, Tom Mankiewicz, Christopher Wood, Michael G. Wilson (actuel producteur des Bond avec sa demi-sœur Barbara Broccoli), le cortex des films. Maibaum est l’une des chevilles ouvrières essentielles de la saga. Celui qui a contribué à bâtir le mythe. Bruce Feirstein, lui succède dans les années 90 avec GodenEye (1995), et c’est le duo Neal Purvis et Robert Wade (qui signe avec lui, Le Monde ne suffit pas) qui perpétuent depuis la tradition. Pour Mourir peut attendre, ils s’adjoignent la scénariste (et actrice) anglaise Phoebe Waller-Bridge, principalement connue pour ses séries, certainement apporter une touche plus féministe.

Ils tentent un dosage quasi impossible en prenant en compte les minorités agissantes et néo-féminisme pétri d’un moralisme puritain des plus toxiques, et les spectateurs traditionnels des James Bond et du cinéma à grand spectacle. Ils s’en sortent relativement bien, avec toutefois quelques ratés, ainsi le matricule 007 orne un nouveau personnage : Nomi (Lashana Lynch), féminisation ethnique, qui ne fonctionne pas. Passage impossible tant le matricule est indéniablement et définitivement lié à James Bond. Nomi reste un personnage à l’intérêt est tout relatif. Il apparaît au détour d’une réplique, l’homosexualité de Q (on imagine sans peine que dans certaines pays une simple « correction » dans le dialogue le fait attendre une femme et non plus un homme à dîner). En revanche, le personnage de Paloma (Ana de Armas, sexy en diable) fonctionne admirablement, elle forme un binôme parfait avec Bond. Le dialogue est brillant, et l’action superbement mise en scène. Elle est l’une des plus belles créations des derniers films, on en regrette qu’elle ne soit que dans une unique une séquence et que le ton du film ne soit pas sur le même registre.

Mourir peut attendre développe la relation de James Bond et de Madeleine (Léa Seydoux) jusqu’à prendre une place presque trop importante dans cet opus. Le film débute d’ailleurs sur le traumatisme d’enfance de Madeleine avec sa rencontre toxique avec le méchant. Séquence efficace, proche du cinéma d’horreur. La rencontre entre Bond, Madelaine et Blofeld (Christoph Waltz) dans une prison de haute sécurité, évoque Le silence des agneaux (The Silence of the Lambs, 1991). L’attitude complexe de Madeleine trouve certainement sa source auprès de l’agent Starling. Cette relation éclipse jusqu’aux méchants, pourtant au nombre de trois. Une carte du Spectre auprès de la tombe de Vesper Lynd (Eva Green), ancien amour mal éteint de Bond, une explosion et Bond échappe de peu à la mort. Aucun doute dans son esprit, Madeleine l’a trahi. Les scénaristes chargent la Française : fausse, menteuse, opportuniste, véritable inventaire négatif à la Prévert. L’amour rend aveugle même James Bond. Mourir peut attendre, donne un rôle de premier plan à Madeleine, sans réussir à créer l’adhésion et la découverte de son enfant, fruit de ses amours avec Bond, sonne faux. Non pas à cause du jeu des comédiens, Craig et Seydoux sont bons, ni du scénario, bien écrit et structuré, mais tout simplement dans le fait que cela ne s’inscrit pas dans la mythologie de la série. Il se passe alors une sorte de décrochage progressif, il ne s’agit plus de Bond (même s’il reprend son matricule 007 en cours de route), mais d’un adieu à Daniel Craig avec une reprise des meilleurs moments de ses autres films, un best of en quelque sorte. Le sacrifice final loin d’émouvoir, indiffère. Non, ce n’est plus un James Bond, cette fin sonne comme une rupture de contrat avec le spectateur.

On distingue clairement la volonté de faire avec Daniel Craig, un long film de Casino Royale à Mourir peut attendre. Le résultat est chaotique, deux réussites majeures (Casino Royale et Skyfall), un échec absolu (Quantum of Solace, véritablement irregardable) et enfin ce point final décevant. Pourtant, cette idée de continuité n’a rien de nouveau, il suffit de ce souvenir des deux Timothy Dalton, Tuer n’est pas jouer (The Living Daylights, 1987) et Permis de tuer (Licence to Kill, 1989), avec déjà cette fausse bonne idée d’un Bond assoiffé de vengeance.

Mourir peut attendre marque une première : Cary Joji Fukunaga est le premier Américain à réaliser une aventure de 007, à être crédité parmi les scénaristes et le deuxième après le germano-suisse Marc Forster non issu du Commonwealth. Cary Joji Fukunaga est né l’année de sortie de l’excellent L’Espion qui m’aimait (The Spy Who Loved Me), dixième aventure de James Bond, en 1977. Il est repéré sur la scène internationale avec Sin nombre en 2009. Sa version de Jane Eyre avec Mia Wasikowska et Michael Fassbender, plaisante, ne laisse pas un souvenir impérissable. C’est son détour par la série qui va le propulser en tant que réalisateur vedette. True Detective (première saison) est une réussite qui se classe parmi les meilleures de la décennie. En huit épisodes, Cary Joji Fukunaga réussit à donne vie à un scénario particulièrement bavard de Nic Pizzollatto, en mettant brillamment en scène la parole. Sa direction d’acteur est solide, son casting, Matthew McConaughey et Woody Harrelson, impeccable. Sa mise en scène de Mourir peut attendre est fort heureusement classique dans la ligne de Sam Mendes. Cary Joji Fukunaga sait construire une atmosphère et mettre en place une action. Les séquences de poursuite que ce soit dans les rues antiques de Matera ou en forêt sont admirablement filmées et les cascades époustouflantes, du vrai grand spectacle. Pourtant, tout cela nous laisse un goût amer. Tout se termine donc là, sur une île perdue en mer du Japon dans un bunker de la Seconde Guerre mondiale, vestige qui finit sous les bombes. Au carton de fin : James Bond reviendra… mais dans quel état ?

Fernand Garcia

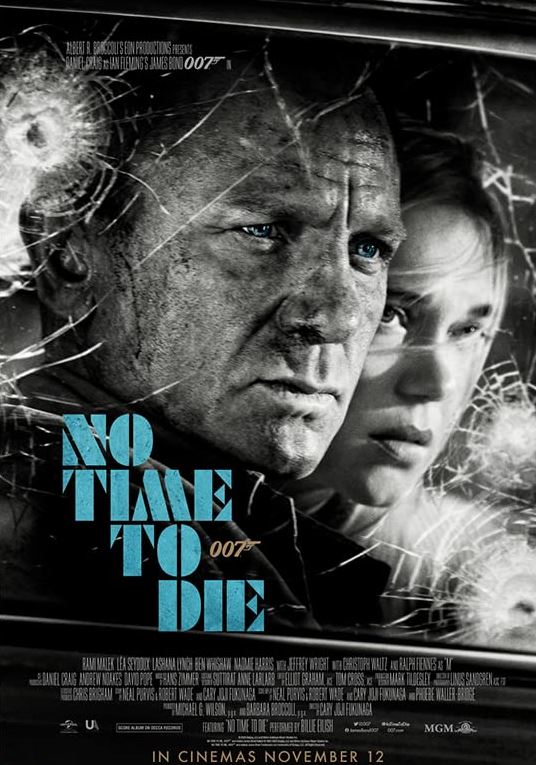

Mourir peut attendre (No Time To Die) un film de Cary Joji Fukunaga avec Daniel Craig, Léa Seydoux, Rami Malek, Lashana Lynch, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Christoph Waltz, Billy Magnussen, Ana de Armas… Scénario : Neal Purvis, Robert Wade, Cary Joji Fukunaga et Phoebe Waller-Bridge. Histoire de Neal Purvis, Robert Wade et Cary Joji Fukunaga d’après l’œuvre de Ian Fleming. Image : Linus Sandgren. Décors : Mark Tildesley. Costumes : Suttirat Anne Larlarb. Montage : Tom Cross & Elliot Graham. Musique : Hans Zimmer. Producteurs : Barbara Broccoli & Michael G. Wilson. Production : Albert R. Broccoli’s Eon Production – Danjaq – Metro-Goldwyn-Mayer – Universal Pictures – B25. Distribution (France) : Universal Pictures (Sortie en France, le 6 octobre 2021). Grande-Bretagne – Etats-Unis. 2020-2021. 163 mn. Couleur. Panavision anamorphique et Super 70. Kodak 35 mm & 65 mm. Format image : 2,39 :1. IMAX 1,43 :1 & 1.90 :1. Son : DD 7.1 12 track DS – DTS :X. Auro 11.1 ; Dolby Atmos. IMAX 6-Traks. Tous Publics.