Présentation et programme

Festival de la Cinémathèque : Sans la connaissance de notre passé, notre futur n’a aucun avenir. C’est pourquoi le passé est un présent pour demain.

Le Festival de la Cinémathèque (ex Toute la mémoire du monde), le Festival international du film restauré fête ses 11 ans avec une riche sélection de restaurations prestigieuses accompagnées d’un impressionnant programme de rencontres, de ciné-concerts et de conférences.

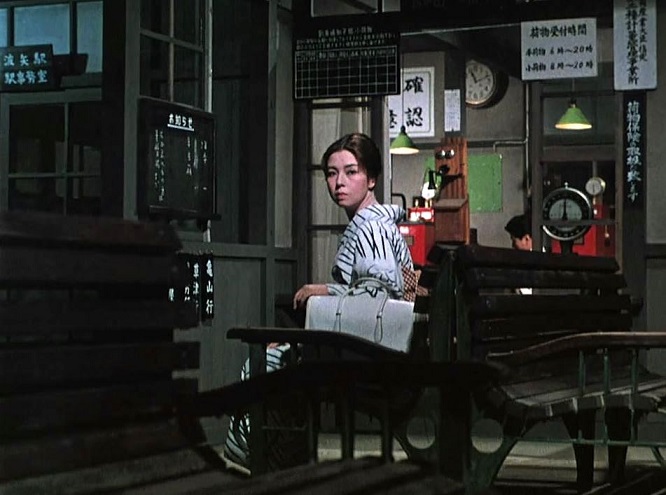

La Section MACHIKO KYÔ, propose cinq restaurations récentes de films de l’une des plus grandes stars du cinéma japonais, comédienne à l’imposante filmographie qui a été dirigée par les plus grands cinéastes japonais, de Kenji Mizoguchi à Yasujirô Ozu en passant par Akira Kurosawa ou encore Mikio Naruse.

Née le 25 mars 1924 à Osaka, Machiko Kyô intègre l’Ōsaka Shôchiku Kagekidan, une troupe de music-hall appartenant à la Shôchiku, en 1936 à l’âge de douze ans. Débauchée du music-hall par les studios, elle fait ses premières apparitions au cinéma en 1944, dans Tengudaoshi de Kintarô Inoue et Trois Générations de Danjurô de Kenji Mizoguchi. Sa rencontre avec le producteur Masaichi Nagata sera décisive pour sa carrière. Devenu président de la Daiei, ce dernier la débauchera de la Shôchiku deux ans plus tard pour en faire sa protégée et ne ménagera pas ses efforts pour faire d’elle la plus grande star féminine du pays. La jeune comédienne participe alors à tous les plus importants projets de la firme. Durant les années 1950, elle travaille avec quelques-uns des réalisateurs les plus importants de l’histoire du cinéma japonais et joue dans des films qui contribuent fortement à faire connaître le cinéma nippon en Occident, notamment Rashômon (1950) d’Akira Kurosawa et Les Contes de la lune vague après la pluie (1953) de Kenji Mizoguchi.

En 1956, elle participe à son unique film non-japonais, La Petite Maison de thé, une comédie américaine de Daniel Mann dans laquelle elle joue aux côtés de Marlon Brando et Glenn Ford. Ce rôle lui vaut une nomination pour le Golden Globe de la meilleure actrice. Mais c’est en Kon Ichikawa qu’elle trouve son mentor, avec Le Trou en 1957. Une comédie policière échevelée dans laquelle elle interprète sept personnages, sur des airs de mambo, rappelant les comédiennes italiennes. Avec une série de films audacieux, la collaboration de Machiko Kyô et de Kon Ichikawa fait d’eux les enfants terribles de la Daiei, avec une série de films audacieux. En 2017, Machiko Kyô, celle qui n’a eu peur de rien, voit l’ensemble de sa carrière récompensée par un prix lors de la 40e édition des Japan Academy Prize. Après avoir tourné dans près d’une centaine de films en quarante ans (de 1944 à 1984), Machiko Kyô disparait le 12 mai 2019 à l’âge de 95 ans.

Les Contes de la lune vague après la pluie (Ugetsu monogatari, 1953) de Kenji Mizoguchi – 97 mn – Avec Masayuki Mori, Machiko Kyô, Kinuyo Tanaka, Sakae Ozawa, Mitsuko Mito…

XVIe siècle. Deux villageois ambitieux partent à l’aventure : le potier Genjuro désire profiter de la guerre pour s’enrichir, le paysan Tobei rêve de devenir un grand samouraï. À la ville, Genjuro est entraîné par une belle et étrange princesse dans son manoir où il succombe à ses sortilèges… Pendant ce temps, le malheur fond sur les épouses délaissées : Ohama est réduite à la prostitution, Miyagi est attaquée par des soldats affamés. « Eisenstein admirait dans le théâtre kabuki la cohésion des sensations visuelles, auditives, spatiales, créant une immense et complète provocation du cerveau humain. Les Contes de la lune vague en est la sublime illustration. » André Bazin.

Film de fantômes inspiré de la tradition du nô (théâtre japonais traditionnel), Les Contes de la lune vague après la pluie est un des chefs-d’œuvre du cinéma japonais. Mizoguchi obtient une reconnaissance européenne avec ce conte cruel et envoûtant, grandiose évocation des expressionnistes allemands (la photographie est signée Kazuo Miyagawa), qui confronte le mélodrame au fantastique. Une fuite illusoire vers le bonheur, une lutte pour le pouvoir, dont les femmes sont les premières victimes.

« Comme toutes les grandes œuvres, Les Contes de la lune vague fait éclater les barrières des genres et les frontières des nations. (…) Vous aurez la révélation d’un monde apparemment très différent du nôtre, mais, profondément, tout semblable. Vous toucherez du doigt ce fonds commun de l’humanité, ce creuset dont sont sortis à la fois L’Odyssée et le cycle de la Table ronde, avec lesquels Ugetsu Monogatari présente de troublantes analogies. » Eric Rohmer.

Si le cinéma de Mizoguchi représente tout l’imaginaire occidental de l’Orient japonais, Les Contes de la lune vague après la pluie en est la quintessence. S’inspirant de contes japonais et de deux nouvelles de Maupassant (Décoré ! et Le lit 29), le cinéaste y dépeint des personnages aussi archétypaux qu’actuels, prenant comme toujours le parti des femmes. Victime sociale du désir masculin, la femme assume seule la réalité, quand l’homme vit dans l’avidité, l’ambition et le besoin de domination. En 1953, le film obtient le Lion d’argent à la Mostra de Venise et propulse le cinéma japonais parmi les plus importants du monde, artistiquement. Dans ce film, le fantôme féminin qu’incarne Machiko Kyô, personnage de théâtre nô typique, porte un costume authentique et est accompagné des instruments de musique habituels à ce genre théâtral. Mais, l’actrice, ancienne danseuse de revue, apporte un mouvement et une sensualité sans rapport avec le théâtre traditionnel. Devenu un classique incontournable, le film ne cesse d’éblouir tant par la beauté et la poésie de ses images que par la précision et l’élégance de la mise en scène, où chaque mouvement des personnages vient traduire l’expression de leur sentiment. Une fable universelle et intemporelle.

Kenji Mizoguchi dirigera Machiko Kyô à deux autres reprises, en 1955 dans L’Impératrice Yang Kwei Fei (Yohiki), et en 1956 dans La Rue de la honte (Akasen Chitai).

Frère et soeur (Ani imôto, 1953) de Mikio Naruse, d’après le roman Ani imôto de Saisei Murô – 86 mn – Avec Machiko Kyô, Masayuki Mori, Yoshiko Kuga…

Dans le Japon rural s’affrontent un frère et une sœur. Après une enfance soudée, leurs destins s’opposent. Le frère, tailleur de pierre vivant auprès de ses modestes parents, ne supporte pas l’émancipation de Môn, revenue enceinte d’une liaison éphémère. En parallèle, San, leur sœur commune, se montre plus sérieuse et étudie pour réussir…

Séparés par le destin après une enfance fusionnelle, un frère et une sœur, devenus adultes, s’affrontent lors d’un règlement de comptes familial. Spécialiste du shomingeki, le néoréalisme japonais, Naruse signe une tragi-comédie poignante à la violence inédite, qui entrelace économie d’effet et élans mélodramatiques pour raconter le Japon d’après-guerre.

Herbes Flottantes (Ukigusa, 1959) de Yasujirô Ozu – 119 mn – Avec Ganjirô Nakamura, Machiko Kyô, Ayako Wakao …

Une petite troupe de théâtre kabuki débarque dans un village de pêcheurs au sud du Japon. Il y a des années, leur meneur, Komajuro, avait eu une aventure avec l’une des habitantes. De leur brève union est né un garçon, Kiyoshi, qui ignore tout de l’identité de son père. Mais ce dernier n’est pas le seul à qui Komajuro a caché la vérité. Lorsque Sumiko, sa maîtresse actuelle et comédienne de la troupe, découvre l’existence de Kiyoshi et de sa mère, elle décide de se venger…

Avec ce remake de son propre film muet Histoire d’herbes flottantes (1934), Ozu évoque le quotidien tragi-comique d’une troupe de théâtre kabuki. Alors qu’il aborde la couleur, le cinéaste garde sa subtilité et sa mélancolie dans une œuvre qui associe une beauté esthétique impressionnante à la simplicité poétique des petits instants, et dans laquelle il dirige pour la seule et unique fois Machiko Kyô, étonnante de délicatesse.

Rashômon (1950) de Akira Kurosawa, d’après les nouvelles Rashômon et Yabu no naka de Ryunosuke Akutagawa. – 88 mn – Avec Toshirô Mifune, Machiko Kyô, Masayuki Mori …

Dans le Japon de la fin Heian (794-1185), quatre personnes présentent des versions très différentes d’un même crime. Un bûcheron ayant découvert un corps, un procès est ouvert. La première version du crime apparaît dans la bouche du bandit qui avoue être l’auteur du meurtre, puis on découvre celle de l’épouse qui dit avoir tué son mari, puis celle du défunt samouraï qui, par la bouche de la medium raconte s’être suicidé. La quatrième version correspond à celle du bûcheron qui, revenant sur sa déclaration, annonce avoir été témoin de la scène.

« C’est le retentissement de ce film qui a ouvert le marché international au cinéma japonais qui, jusque-là, malgré une production quantitativement très importante, se limitait à une exploitation intérieure. » André Bazin.

Un unique événement raconté en flashbacks, selon différents points de vue. Un procédé novateur pour l’époque, qui permet à Kurosawa de s’interroger sur la perception du réel et la notion de subjectivité. Etude magistrale de caractères, le film met en lumière le couple Toshirô Mifune et Machiko Kyô, deux des plus grands acteurs du cinéma japonais, et révèle l’incapacité de l’homme à être honnête, non seulement avec les autres, mais aussi avec lui-même. Lion d’Or au festival de Venise en 1951, le film frappe autant par son universalisme que par son modernisme formel et ouvre les portes de l’Occident au cinéma japonais. Une œuvre charnière, un chef-d’œuvre d’une immense valeur historique.

La Rue de la honte (Akasen chitai, 1956) de Kenji Mizoguchi, d’après le roman Yakô no onna de Yoshiko Shibaki – 87 mn – Avec Machiko Kyô, Aiko Mimasu, Ayako Wakao …

Dans une maison close du quartier des plaisirs de Tokyo, cinq femmes se vendent aux passants alors qu’une loi limitant la prostitution est sur le point d’être votée. Chacune rêve d’échapper à sa condition et de connaître une vie meilleure.

Dernière œuvre de Mizoguchi, tournée durant le débat parlementaire sur l’interdiction de la prostitution au Japon. Racontant la vie d’un bordel dans le quartier de Yoshiwara, le cinéaste construit un film choral sur la solidarité féminine dans une mise en scène élégante et précise, et égratigne le puritanisme d’une société vouée à l’hypocrisie et au désespoir. Avant-gardiste, la musique du film est signée, Toshiro Mayuzumi, pionnier de la musique électronique, qui, influencé par la musique bouddhiste, rapproche ici les traditions orientales et occidentales. Le musicien a composé des dizaines de musiques de films et a notamment collaboré avec les cinéastes Yasujirô Ozu, Shôhei Imamura ou encore John Huston. Notons enfin la présence de Kazuo Miyagawa au poste de directeur de la photographie. Ce dernier a collaboré avec les plus grands cinéastes japonais de Mizoguchi, avec qui il a travaillé sur pas moins de huit longs métrages, à Yasujirô Ozu (Herbes Flottantes) en passant par Akira Kurosawa (Rashômon). Restauration 2K produite par la Kadokawa. Distribué par Capricci.

Moment privilégié de réflexion, d’échange et de partage qui met l’accent sur les grandes questions techniques et éthiques qui préoccupent cinémathèques, archives et laboratoires techniques mais aussi, bien évidemment (on l’espère encore !), éditeurs, distributeurs, exploitants et cinéphiles, le Festival de la Cinémathèque, né dans le contexte de basculement du cinéma dans l’ère du numérique, propose une fois de plus, cette année encore, une programmation exceptionnelle en donnant à voir aux spectateurs les chefs d’œuvre comme les œuvres moins connues (curiosités, raretés et autres incunables) du patrimoine du cinéma. Avec toujours un élargissement « Hors les murs » dans différentes salles partenaires de la manifestation à Paris et banlieue parisienne, puis, dans la continuité du festival francilien, en partenariat avec l’ADRC (Agence nationale pour le développement du cinéma en régions), plusieurs films qui tourneront après le festival dans des cinémas en régions, pour sa onzième édition, le Festival International du film restauré, renommé cette année « Festival de la Cinémathèque », s’affirme comme étant l’immanquable rendez-vous dédié à la célébration et à la découverte du patrimoine cinématographique mondial.

Créé par La Cinémathèque française en partenariat avec le Fonds Culturel Franco-Américain et Kodak, et avec le soutien de ses partenaires institutionnels et les ayants droit essentiels aux questions de patrimoine, ce festival est incontournable pour les cinéphiles passionnés, les amoureux du patrimoine cinématographique, les archivistes, les historiens, les chercheurs et autres curieux. Riche et foisonnante, la programmation du festival nous propose un panorama très éclectique des plus belles restaurations réalisées à travers le monde et salue ainsi non seulement le travail quotidien des équipes des différentes institutions, mais nous fait également prendre toute la mesure de la richesse incommensurable de cet Art qui n’a de cesse de témoigner tout en se réinventant tout le temps.

Cinq jours durant, dans 9 cinémas (La Cinémathèque française, La Filmothèque du Quartier Latin, Le Christine Cinéma Club, L’Ecole Cinéma Club, La Fondation Jérôme Seydoux – Pathé, L’Archipel, L’Alcazar, Le Vincennes et Le Reflet Médicis) le Festival de la Cinémathèque propose cette année encore, près d’une centaine de séances de films rares et/ou restaurés présentés par de nombreux invités et répartis en différentes sections pour célébrer le cinéma de patrimoine et fêter en beauté son onzième anniversaire.

Afin de ne rien manquer de cet évènement, rendez-vous à La Cinémathèque française et dans les salles partenaires du festival du 13 au 17 mars.

Steve Le Nedelec