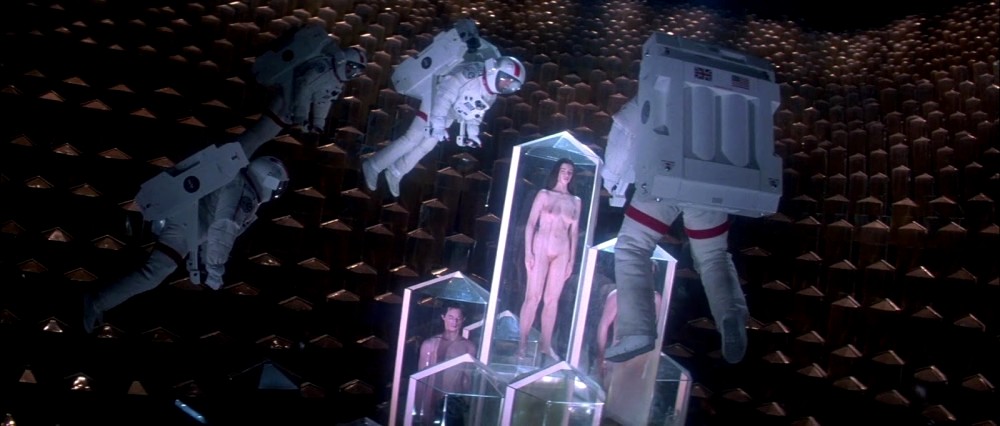

9 août, 14h30, le vaisseau spatial Churchill vole vers l’infini. A son bord, une équipe anglo-américaine sous le commandement du Colonel Tom Carlson (Steve Railsback). Leur mission est d’étudier la comète de Halley. Dans la queue de la comète, l’équipage détecte un immense vaisseau extraterrestre de 240 km de long. Le Colonel Carlson et trois astronautes sortent explorer le vaisseau. Ils y pénètrent par une artère très longue et organique. Ils découvrent une imposante cavité avec des milliers de créatures ressemblant à des chauves-souris géantes, mortes desséchées. A l’intérieur du Churchill, l’équipage qui suit la progression des astronautes, voit le déploiement d’une sorte d’immense parapluie du vaisseau extraterrestre. Les astronautes hésitent à poursuivre l’exploration. Le Colonel décide d’aller vers une porte lumineuse. A l’intérieur, ils tombent sur trois sarcophages de cristal renfermant trois corps humanoïdes, une femme (Mathilda May) et deux hommes (Chris Jagger et Bill Malin), en état d’hibernation. Les astronautes les ramènent à bord du Churchill…

Il faut se téléporter en 1985 pour comprendre l’impact de Lifeforce. En ce temps-là, La Guerre des étoiles dominait déjà l’imaginaire de la science-fiction, – le dernier volet, Le retour du Jedi était sorti en 1983 -, et la majorité des blockbusters suivaient le chemin de l’infantilisation des spectateurs. Seule une poignée de films s’étaient aventurés vers des univers plus ténébreux, Alien (1979) et Blade Runner (1982) de Ridley Scott, The Thing (1982) de John Carpenter, artistiquement prodigieux, des classiques au box-office mitiger. Lifeforce est un choc, jamais un film destiné au grand public, féru de SF, n’avait présenté une femme extraterrestre, aux formes très humaines, totalement nues.

Si Lifeforce s’est inscrit si durablement dans les mémoires, c’est précisément par la sublime apparition de Mathilda May, la « Space Girl » du film. Encore faut-il préciser que la version exploitée à l’Internationale n’est pas la même que celle sortie sur les écrans américains. Pour les enfants de l’Oncle Sam, Lifeforce a été révisé, amputé, remixé et la superbe partition d’Henry Mancini remanié et par endroits remplacé par une autre composée par Michael Kamen. Nous ne réalisions pas, à l’époque, la chance que nous avions de vivre loin de la pudibonderie anglo-saxonne. Le corps si parfait de la Space Girl était si impressionnant que nous ne nous étions pas rendu compte que sa présence à l’écran est finalement assez brève, mais distillée tout du long avec une grande maîtrise du suspense.

L’érotisme n’a jamais été l’apanage de la science-fiction. En littérature, il faudra attendre 1961 avec la publication des Amants étrangers (The Lovers) de Philip José Farmer (collection J’ai Lu SF), pour voir le sexe entrer dans le genre. La liaison amoureuse d’une extraterrestre avec un humain, est un véritable choc dans l’univers de la SF. Avant Farmer, il n’est pas faux d’écrire que la science-fiction n’avait pas de sexe. Par le passé, il y avait eu quelques allusions à la sexualité, le plus bel exemple restant Le meilleur des mondes (Brave New World, 1932) d’Aldous Huxley (Editions Pocket).

Avant les années 60, la littérature de science-fiction était principalement destinée aux adolescents et soumis au puritanisme américain. Tout cela volait en éclats dans les années 60 avec la contre-culture, le mouvement hippie, la pop culture, l’amour libre, etc. Aux oubliettes, les gentilles princesses, assistantes dévouées et autres jeunes vierges (promises aux héros) au profit de personnages féminins plus dynamiques et fortement érotisés. Au cinéma, Jane Fonda se dénude dans Barbarella (1968) de Roger Vadim, adaptation de la bd de Jean-Claude Forest, mais soyons réalistes cela reste une exception. Evidemment, le sexe dans la science-fiction est fatalement quelque chose de bizarre, accouplement avec des aliens, des machines ou d’autres entités…

La littérature va bien plus loin que le cinéma, l’érotisme dans la SF des années 60/70 s’inscrit dans un mouvement de subversion des valeurs traditionnelles et de critique de la société (José Philip Farmer, J.G. Ballard ou Theodore Sturgeon, pour n’en citer que quelques-uns). Côté cinéma « traditionnel », de timides tentatives sexy dans L’Age de cristal (Logan’s Run, 1976) de Michael Anderson, ou accouplement robot / femme dans Génération Proteus (Demon Seed, 1977) de Donald Cammell, moins incisif que le roman La semence du démon de Dean Koontz. Lifeforce est le premier film de SF, grand public américain à montrer frontalement la nudité féminine.

Lifeforce est l’adaptation du roman de Colin Watson, Les Vampires de l’espace, publié en 1976 et traduit en français en 1986 (Editions J’ai Lu). Il s’agit du deuxième roman de SF de l’auteur après une première tentative en 1967 avec The Mind Parasites. Colin Wilson est un auteur, philosophe, romancier, existentialiste anglais, pour le moins prolixe. Il est né en 1931 à Leicester, dans un milieu prolétaire. Jeune, il se passionne pour la science et la découverte de George Bernard Shaw l’incite à écrire des pièces de théâtre et des essais. Le succès n’est pas au rendez-vous et Watson vit de petits boulots.

Enrôlé dans la Royal Air Force, il réussit à se faire réformer en feignant l’homosexualité. En 1951, il publie un roman autobiographique, Adrift in Soho, succès confidentiel, mais l’ouvrage est repéré par ses pairs. Wilson décolle avec The Outsider, consacré à la figure de l’étranger dans les grandes œuvres de la littérature mondiale. L’œuvre popularise l’existentialisme au Royaume-Uni. Watson est associé au mouvement des « jeunes hommes en colère », mais sa vision mélange spiritisme et valeurs sociales et religieuses font scandale dans le microcosme littéraire. La critique, rarement nuancée, taxe Wilson de fasciste.

Colin Wilson cherche à transmettre dans ses écrits un existentialisme positif. A la fin des années 60, il s’intéresse de plus en plus aux thèmes métaphysiques et occultes et se lance dans l’écriture de biographies de personnalités qui le fascinent, dont Aleister Crowley, Raspoutine ou Wilhelm Reich. Il ébauche une théorie autour des capacités telles que la télépathie et la conscience d’autres énergies afin de construire un être humain différent. Wilson afin de propager ses idées philosophiques auprès du grand public se consacre aux romans policiers et de science-fiction. Il est durablement marqué par la lecture de Lovecraft et se laisse submerger par l’univers de Cthulhu. Tous ces éléments se retrouvent dans Les Vampires de l’espace.

Tobe Hooper et ses scénaristes gardent la substance du livre, la vampire extraterrestre qui sème le chaos dans Londres et les « pouvoirs » de Tom Carlson. Ils divergent sur bien des points du roman et présentent les vampires de manière plus classique que Wilson. On retrouve dans le film des bribes de Lovecraftienne, le passage de corps en corps, l’aspect « gothique », la séquence dans l’église, mais elle pourrait tout aussi bien être un « hommage » au style de la Hammer. Dans le vaisseau extraterrestre ce sont plus une trentaine de corps à l’apparence humaine que découvre l’équipage du Churchill, mais des sortes de chauve-souris mortes, et plutôt que deux femmes et un homme, humanoïdes, Hooper opte pour une femme et deux hommes.

Hooper abandonne l’aspect sciences occultes du roman pour une approche plus scientifique et réaliste, conforme finalement à son cinéma. Hooper développe l’obsession amoureuse de Tom Carlson et garde la fusion sexuelle poussant le désir vers l’au-delà des limites humaines. Lifeforce est une métaphore du SIDA, de sa propagation de corps en corps. La contamination est un désastre, les corps s’assèchent jusqu’à la mort. L’adaptation ne plaira pas à Colin Wilson, mais qu’importe Lifeforce est un film par bien des angles surprenants, jouant autant la carte du classicisme que de la modernité. Under the Skin de Jonathan Glazer, un des meilleurs films des années 2010, reprend à son compte l’idée d’une extraterrestre en quête de proie, dans un environnement urbain.

Le scénario de Lifeforce est cosigné par Dan O’Bannon. Camarade de classe de John Carpenter à l’USC, il collabore avec lui sur Dark Star, en tant qu’acteur, superviseur des FX, décorateur et monteur. Repéré par Alejandro Jodorowsky, il vient à Paris et travaille de longs mois sur la conception des effets spéciaux du mythique Dune, projet qui ne verra jamais le jour. Passionné de SF, Dan O’Bannon écrit, avec Ronald Shusett, Alien (1979), classique instantané du genre. O’Bannon et Shusett cosignent Total Recall, d’après Philip K. Dick, que réalise Paul Verhoeven.

Dan O’Bannon collabore aussi régulièrement avec un autre ami de l’USC, Don Jakoby, sur Tonnerre de feu (Blue Thunder, 1983) de John Badham et avec Tobe Hooper pour L’invasion vient de mars, remake d’un classique de la science-fiction à petit budget de William Cameron Menzies. Dan O’Bannon fait le grand saut et passe à la réalisation en imaginant avec Le Retour des morts-vivants (The Return of the Living Dead, 1985), suite, sexy et gore à La nuit des morts-vivants (Night of the Living Dead, 1968) de George A. Romero. Cette sympathique production donnera naissance, à son tour, à quelques déclinaisons.

Lifeforce est l’une des plus grosses productions de la Cannon. Le premier film d’un contrat de trois avec Tobe Hooper. Le cinéaste considérera cette période comme la meilleure de sa vie. Les deux autres films étant L’Invasion vient de mars (Invaders From Mars, 1986) et Massacre à la tronçonneuse 2 (The Texas Chainsaw Massacre part 2, 1986) , cinglante critique du consumérisme, très supérieure à toutes les pseudo-suites et remake de son chef-d’œuvre. Tobe Hooper est plus qu’une simple signature du cinéma fantastique, catalogué à tort dans l’outrance gore. Hooper est un auteur à part entière, exprimant dans ses meilleurs films un point de vue radical (au temps où ce mot avant encore un sens) sur la société. Originaire d’Austin au Texas, Tobe Hooper débute par un film en prise sur son époque, Eggshells (1969), sorte de fiction documentaire expérimentale, où se trouve en gestation le futur Massacre à la tronçonneuse (The Texas Chain Saw Massacre, 1974).

Il ne faut pas oublier, pour appréhender convenablement les films de Tobe Hooper, qu’il vient de l’école documentaire, du style 16 mm du cinéma direct des années 60. Ces films témoignent de l’esprit de l’époque. Petit à petit, Hooper va opter pour les couleurs clinquantes des films de son enfance, Le magicien d’Oz (The Wizard of Oz, 1939) ou à Les envahisseurs de la planète Mars (Invaders from Mars, 1953) dont il tirera un remake, tout en gardant son esprit mordant. Hooper est avant tout un enfant de la guerre du Vietnam, d’une société américaine qui sacrifie ses enfants sur l’autel des guerres idéologiques et de la crise morale et sociétale qui en découle. Massacre à la tronçonneuse, ne dit pas autre chose, mais le choc est tel, que le fond passe par-dessus la tête d’une grande partie de la critique.

Il faut reconnaître à Pierre-Henri Deleau, outre son audace sa clairvoyance, pour avoir sélectionné Massacre à la tronçonneuse à la Quinzaine des réalisateurs au festival de Cannes, 1974. L’aspect revendicatif et anti-social du film n’échappent pas aux organismes de censure disséminés à travers le monde, qui l’interdisent. En France, il est frappé de l’infamant X pour incitation à la violence, ce qui équivaut à une interdiction totale. La réputation du film rejaillit sur Tobe Hooper pour le meilleur et le pire. Il traîne, alors, derrière lui, une réputation de fou. Pouvait-il en être autrement du réalisateur dont les images sont aussi extrêmes que celles des camps de concentration, pour reprendre les propos d’un critique de l’époque.

Hooper restera un marginal dans le cinéma américain et accumulera les divergences artistiques avec ses producteurs jusqu’à quitter plusieurs tournages. Ce qui ne l’empêchera pas de signer avec la télévision américaine, CBS, pour une adaptation de Stephen King, Les vampires de Salem (Salem’s Lot, 1979) et Universal pour Massacres dans le train fantôme (Funhouse, 1981). Malgré ses efforts pour intégrer le système, Tobe Hooper est victime de rumeurs malveillantes et de déclarations ambiguës (vite colportées par la presse) qui le dépossèdent de la paternité de Poltergeist (1982), son plus grand succès public, au profit de son producteur, Steven Spielberg, à l’époque le wonder boy de l’industrie hollywoodienne. Poltergeist est son deuxième et dernier film produit directement par une major (MGM).

Après l’intermède Cannon, Tobe Hooper aura du mal, acceptant des films dont les producteurs réussissent à réunir le budget sur son nom, lui laissant finalement peu de liberté artistique. Il quitte parfois le plateau avant la fin du tournage ou se retrouve exclu de la salle de montage. Ces films connaissent une diffusion limitée condamnée au rayonnage des vidéoclubs. Il en résulte une œuvre bancale et chaotique avec d’incroyables fulgurances, admirées par des cinéastes aussi divers que le danois, Nicolas Winding Refn, le japonais Kiyoshi Kurosawa ou le thaïlandais Apichatpong Weerasethakul. Aussi surprenant que cela puisse paraître, Tobe Hooper avait comme cinéaste de chevet Bernardo Bertolucci.

Lifeforce, est un concentré « grand public » du style de Tobe Hooper. A la force des images répondent en écho l’admirable bande sonore du film. Le son donne à voir un monde invisible qui s’ajoute à celui que nous avons sous les yeux. Ambiances, bruits, effets, un ensemble qui plonge le spectateur dans un univers de terreur froide. La spatialisation du son est absolument remarquable. Les films de Hooper reflètent notre monde à travers le prisme d’un miroir déformant, c’est une vision « train fantôme » dont l’arrivée se situe dans le réel. Poète du macabre, d’une société en décomposition, Tobe Hooper clôt Lifeforce sur une note presque optimiste.

Fernand Garcia

Lifeforce, l’étoile du mal, une très belle édition digibook (Blu-ray + DVD et livret) de Sidonis – Calysta (et en unitaire 4K UHD + Blu-ray, sans livret) avec en complément de programme : Dangerous Beauty, entretien avec Mathilda May. L’actrice se remémore, évidemment, les scènes de nudité « Comme danseuse, j’avais un rapport particulier avec le corps, c’était mon instrument de travail, je n’étais pas dans la provocation », mais aussi l’ambiance sur le tournage, Tobe Hooper « un personnage très particulier (.) très introverti (.) très timide. Il ne parlait pas beaucoup. le parfait gentleman ». Le jour de son anniversaire sur le plateau ainsi que des partenaires (2013, 15 minutes). Making of… de Lifeforce, document d’époque sur le tournage avec des interviews de Tobe Hooper, Steve Railsback, Peter Firth, Frank Finley, John Dykstra, etc. (20 minutes). La bande-annonce (2 minutes). Enfin, un livret Lifeforce, la folle histoire de l’espace, par Marc Tollec. L’ex-rédacteur de Mad Movies revient sur l’ensemble de préproduction, du tournage, de la postproduction et de la sortie du film de Tobe Hooper (32 pages).

Lifeforce, l’étoile du mal (Lifeforce) un film de Tobe Hooper avec Steve Railsback, Mathilda May, Peter Firth, Frank Finlay, Patrick Stewart, Michael Gothard, Nicholas Ball, Audrey Morris, Nancy Paul… Scénario : Dan O’Bannon et Don Jakoby (et Michael Armstrong et Olaf Pooley, non-crédités) d’après Les Vampires de l’espace (The Space Vampires) de Colin Wilson. Directeur de la photographie : Alan Hume. Décors : John Graysmark. VFX : John Dykstra. Maquillage FX : Nick Maley. Effets spéciaux : John Gant. Costumes : Carin Hooper. Montage : John Grover. Musique : Henry Mancini. Producteur associé : Michael J. Kagan. Producteurs : Menahem Golan et Yoram Globus. Production : London-Cannon Films – Easedram. 1985. 116 minutes. Eastmancolor. Arriflex. Format image : 2,35 :1. Son : Version Originale sous-titrés en français en Stéréo et en 5.1. Version française en Stéréo. DTS-HD. Interdit aux moins de 12 ans.