Le film s’ouvre sur Alfred Butler (Buster Keaton), jeune oisif richissime, l’air légèrement las, couvé par son valet (Snitz Edwards). Puis le champ s’élargit, son père très énervé au premier plan est bientôt rejoint par sa mère, le père se met à engueuler sa femme (sans doute qu’il lui reproche son éducation trop laxiste et surprotectrice qui en a fait cet enfant gâté au-delà du possible, c’est sûr qu’il rejette la faute sur elle, l’heure n’est pas à l’égalité homme-femme ni à la parité mais plutôt au #BalanceTaMeuf). Dans le fond derrière eux, apparaissant flou entre les deux et les séparant physiquement et moralement, Alfred continue à être dorloté par son valet. On a tout compris en deux plans, c’est simple, efficace, visuellement superbe, et ça témoigne de la parfaite maîtrise de l’espace du réalisateur Buster Keaton.

Dans le plan suivant la mère est venue s’asseoir sur le luxueux canapé à côté de son fils qu’elle cajole, tandis que le père resté debout regarde d’un œil excédé le valet prendre délicatement la cigarette des lèvres d’Alfred pour en secouer la cendre. La mère explique au fils que son père a eu une idée : Alfred va partir « chasser et pêcher dans les montagnes », pour qu’il apprenne à se prendre en main et « devienne un homme ». On comprend que ce programme va être légèrement perverti en voyant la conception qu’Alfred et son valet ont du camping en pleine nature : immense tente, mobilier chic, peau d’ours au sol, baignoire de voyage, garde-robe au grand complet. La vie « à la dure » est aussi douce que possible et n’est que la délocalisation de sa luxueuse vie citadine. Et comme Alfred n’est pas un as de la gâchette ni du moulinet (malgré ses impeccables tenues de chasse et de pêche), les animaux ont peu de souci à se faire. Il y a ce plan, aussi hilarant que magnifiquement poétique, où Alfred en habit grand veneur et fusil à la main dit « il n’y a rien à chasser ici » tandis qu’autour de lui les bois grouillent littéralement de bêtes de tout poil et plume. L’image a la grâce naïve d’une enluminure, c’est beau et énigmatique comme ces vers de Jules Laforgue : C’est des légendes, c’est des gammes perlées, / Qu’on m’a tout enfant enseignées, / Oh ! rien, vous dis-je, des estampes, / Les bêtes de la terre et les oiseaux du ciel / Enguirlandant les majuscules d’un Missel, / Il n’y a pas là tant de quoi saigner ? Petr Král, dans son beau livre Les Burlesques ou Parade des somnambules, explique que cette partie de chasse (au cours de laquelle Alfred, en tirant sur elle par inadvertance, fait la connaissance de la « Jeune fille des montagnes ») faisait partie des séquences que Keaton aimait le plus de toute son œuvre.

Les films de Keaton produisent sans cesse de telles images belles et mystérieuses, parfois c’est le gag entier qui devient en lui-même une de ces images (comme l’exemple cité plus haut). Il y a aussi ce magnifique plan nocturne de la nuque de Keaton : il vient de déjeuner (pendant plusieurs heures) avec la jeune femme sur une table de camping grand luxe (mais qui néanmoins s’enfonce peu à peu dans la terre trop meuble, jusqu’à atteindre le niveau du sol, sans que les deux amoureux paraissent s’en apercevoir – il y a parfois dans ses films de ces « retours à la terre » qui même s’ils sont des gags n’en sont pas moins aussi des sortes de memento mori et de mise au tombeau prématurée). Sur ces entrefaites, la nuit est tombée, et Alfred met son chapeau-melon pour raccompagner galamment la jeune fille chez elle à travers bois. Ceci fait, et quand il s’agit de rentrer à son tour chez lui (c’est-à-dire à sa tente), il se heurte tout de suite à la nuit noire, incapable de retrouver son chemin. Il est saisi de dos immobile dans ce moment d’indécision quasi-existentielle, dans ses beaux habits et son chapeau sur la tête, face aux ténèbres, et cette image me fait irrésistiblement penser à ces tableaux de Magritte peuplés d’hommes portant melon, souvent de dos, semblablement tournés vers des ailleurs sombres et inconnus (Robert Benayoun, dans son foisonnant Regard de Buster Keaton, évoque à son propos non seulement Magritte, mais aussi Giorgio de Chirico, Francis Picabia, Dada et le surréalisme). La beauté magnétique de Keaton, de dos ou de face, illumine le film et l’écran.

Battling Butler est l’adaptation d’une comédie musicale de Broadway, et certains ressorts de l’histoire en gardent peut-être un côté grosse ficelle, aussi grosse que les cordes du ring où Alfred finit par se retrouver, parce qu’il porte le même nom qu’un champion de boxe, Alfred « Battling » Butler, et que les deux gros costauds qui sont le père et le frère de la « Jeune fille des montagnes » ne veulent pas qu’elle épouse un gringalet qui ne sait rien faire de ses dix doigts. Keaton a l’image d’un comique plutôt cérébral, mais sa présence physique a toujours été évidente. Les comiques muets américains offraient en quelque sorte leurs corps au cinéma, réalisant eux-mêmes toutes leurs cascades, et Keaton ne fait pas exception à cette ronde des corps souffrants voués au divertissement populaire. Il s’est blessé de nombreuses fois, parfois très gravement, parfois aussi sans s’en apercevoir (il s’était brisé plusieurs vertèbres au niveau de la nuque pendant le tournage de Sherlock Jr, mais ce n’est que trois ans après au cours d’un examen de routine que son médecin vit les fractures ressoudées).

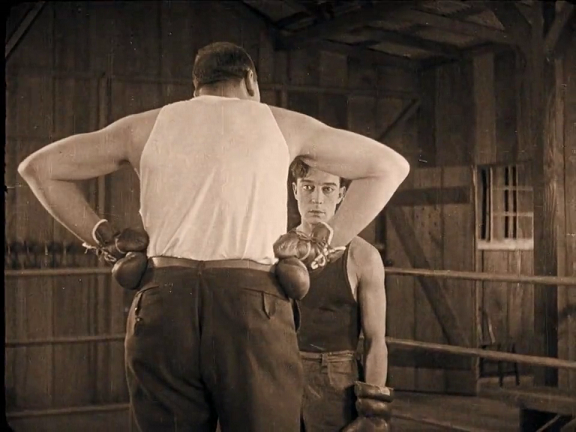

Keaton, dans presque tous ses films, est confronté à des corps plus grands et (apparemment) plus forts que le sien, il y a toujours un ou deux grands balèzes pour le défier, essayer de lui piquer sa fiancée, se moquer de lui ou lui taper dessus. Il s’en tire de différentes façons, souvent dans une sorte de déchaînement final à la fois de son intelligence innée et de ses capacités physiques, mais rarement comme dans ce film de façon aussi frontale. La boxe au cinéma implique forcément la mise en scène d’une violence institutionnalisée, mais Keaton n’est certainement pas un être violent (et encore moins ce milliardaire somnambulique qu’il s’est plu à incarner dans plusieurs de ses films). La seconde partie de Battling Butler devient étonnamment âpre dans son approche presque documentaire du milieu de la boxe, avec ses combats sanglants et assez peu glorieux. Alfred qui attend son tour dans les vestiaires voit avec horreur revenir un boxeur KO dont le visage est entièrement tuméfié, il essaie de s’échapper en se couchant sur la civière pardessus l’homme inconscient, mais celui-ci se réveille et dans un état second reprend son combat précédent, avant de s’écrouler à nouveau. Au cours des différentes séances d’entraînement, Alfred qui ne sait absolument pas se battre devient le punching-ball de ses sparring-partners, tous boxeurs aguerris. Les gags se raréfient au profit d’une brutalité sèche qui met à mal les corps. Si Alfred encaisse les coups jusqu’à la nausée, le retour final d’une agressivité presque animal surprend et étonne chez ce non-violent foncièrement inadapté au monde quotidien (ce qui fait dire à Jean-Pierre Coursodon, dans son livre consacré à Keaton, que c’est la grande faiblesse de ce film, où le schéma keatonien classique « incompétence-adaptation-suradaptation » est ici artificiellement réduit à un passage direct de l’incompétence du héros à sa suradaptation).

C’est la vue de la femme aimée qui déclenche chez Alfred ce sursaut d’agressivité, ressort assez classique dans le cinéma de Keaton, mais qui n’empêche pas la surprise du spectateur devant ce combat où rien n’est édulcoré : ni les coups que reçoit d’abord Alfred/Keaton de la part d’un adversaire plein de haine, ni la sauvagerie haineuse dont il fait ensuite preuve lui-même pour venir à bout de cet adversaire. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’on n’a pas envie de courir s’inscrire à un club de boxe en sortant du film. Keaton n’a jamais fait dans la bluette, il s’est toujours coltiné les sujets les plus durs et les péripéties les plus tragiques, les accidents, les tornades, les inondations, les guerres, les fusillades, les nombreux morts. Pas de morts ici mais une vision austère et réaliste d’un sport violent, et un aperçu de la violence intérieure qui sommeille en chacun de nous. À mesure que l’aventure pugilistique du personnage se complexifie, les mensonges où il s’englue compliquent d’autant son aventure sentimentale avec la « Jeune fille des montagnes », jusqu’à un des points d’achoppement de l’univers keatonien : le mariage, ici quasiment forcé (le père et le frère de la jeune fille ont organisé une cérémonie-surprise).

Keaton et les femmes, ça n’a jamais été simple, il entretient avec elles d’inextricables relations d’amour-haine, avec une tendance certaine à chosifier ses partenaires féminines dans une sorte de misogynie native. Il a mis en scène dans Les fiancées en folie (un an avant Battling Butler) ce qui pourrait bien être le cauchemar masculin suprême, une déferlante de fiancées hystériques qui veulent toutes l’épouser (pour son argent). Le mariage, comme terreur ancestrale du mâle soudain pris au piège, est une figure récurrente chez lui (et peut-être, pour faire comme d’habitude de la psychanalyse de Prisunic, est-ce aussi une transposition de sa propre vie conjugale peu satisfaisante – en 1926, année de sortie du film, ça se passe encore relativement bien avec sa femme Natalie Talmadge et le « clan Talmadge », la mère et les deux sœurs de Natalie, mais il divorcera dès 1932, dans des circonstances catastrophiques pour lui.) Si l’amour est souvent le moteur principal des actes du héros keatonien, la femme n’est jamais un personnage central de ses films, c’est tout au plus un accessoire, en général joli, parfois même avec une personnalité, mais qui ne sera par exemple jamais plus important qu’une belle locomotive comme la General. La « Jeune fille des montagnes » (Sally O’Neil) est une belle jeune femme sans rien de très particulier, ni futée ni bête, qui a beaucoup de dents quand elle rit, ce qui lui donne un air assez carnassier. Elle se distingue peu des autres jeunes premières des films de Keaton, mais ne démérite pas non plus (dans son autobiographie Slapstick rédigée par Charles Samuels et lui-même, Keaton explique : « La jeune première devait être assez jolie, et si elle savait un peu jouer, c’était tant mieux. Pour ma part, je ne lui demandais pas d’avoir le sens de l’humour, car si un gag la faisait rire pendant le tournage d’une scène, il fallait refaire la prise.« ).

Le vrai centre magnétique du film, bien sûr, c’est l’acteur Keaton, son corps, son visage, mis en scène par le réalisateur Keaton. Il n’y a pas ici de ces enivrantes traversées de l’espace comme on en voit dans certains de ses autres films, il n’y a pas de corps glorieux venant finalement à bout de tous les obstacles, mais il y a un corps malmené qui finit par se rebeller, et se trouve dépassé par sa propre violence. Ce sujet finalement intimiste permet le déploiement des talents de Keaton réalisateur : alternance des espaces grands et petits, du plein et du vide, grands espaces pleins d’une foule dense qui se vident pour ne laisser que les silhouettes perdues d’Alfred et son valet, utilisation de multiples cadres dans le cadre (un des exemples le plus rigolo étant le cadre formé par le bras de l’entraîneur qui a mis ses poings sur ses hanches, à travers lequel Alfred découvre sa jeune femme), multiplication des divisions de l’espace à l’intérieur du cadre (même une simple balancelle au tissu rayé permet de créer un espace très bizarre, avec ses rayures verticales un peu carcérales et la forme crénelée des retombées de tissu qui dessinent comme une bouche géante, où Alfred qui porte une cravate également rayée déclare sa flamme à la jeune femme, curieusement contredit par l’aspect légèrement angoissant du décor). Et puis il y a aussi un peu de l’amour que Keaton porte aux trains et aux automobiles : beau plan d’Alfred et son valet assis pensifs chacun sur un marchepied d’un train qui a commencé à se mettre en marche; séquence où Alfred est en voiture conduit par son valet, sur une route déserte de campagne, il demande au valet de conduire doucement pour ne pas perturber les gens du cru, et ils sont alors pris au milieu d’un tourbillon de voitures roulant toutes à tombeau ouvert et n’importe comment.

Non, décidément, je ne me lasse pas de revoir les films de Buster Keaton.

Emmanuelle Le Fur

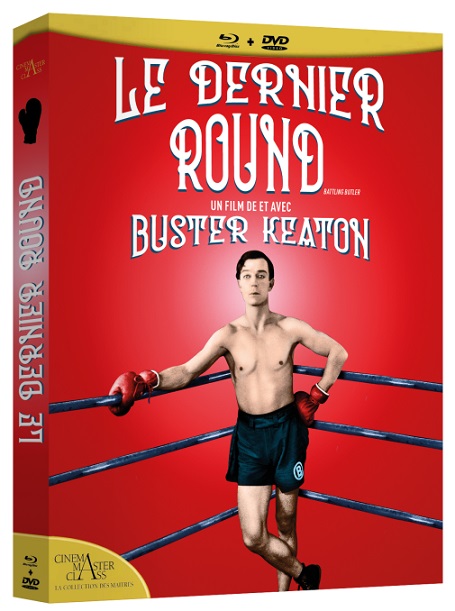

Le dernier round est édité (combo DVD + Combo) par Éléphant Films dans la collection Cinéma Master Class – Buster Keaton avec en suppléments : Analyses de séquences par Nachiketas Wignesan (enseignant de cinéma), selon Scorsese, « Battling Butler est le seul film de boxe », propos peut-être trop admiratif, mais en plusieurs séquences Wignesan pénètre à l’intérieur du processus de création de Keaton (17 minutes). Présentation de la collection Buster Keaton, de rapides extraits des versions restaurées 4K du Dernier round, La croisière du Navigator et Sherlock Junior et les bandes-annonces de Fiancées en folie autre chef-d’œuvre avec Buster Keaton, L’Homme qui rit grand classique de Paul Leni avec Conrad Veidt et de l’un des premiers films en Technicolor de Universal : La Féerie du Jazz. Enfin, une note sur la restauration des films de Buster Keaton par la Cineteca di Bologna et Cohen Film Collection.

Le Dernier round (Battling Butler) un film de et avec Buster Keaton et Sally O’Neil, Walter James, Bud Fine, Francis McDonald, Mary O’Brien, Tom Wilson, Snitz Edwards… Scénario et adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Paul Gerard Smith, Al Boasberg, Charles H. Smith, Lex Neal. Directeur de la photographie : J.D. Jennings & Bert Haines. Producteurs : Buster Keaton & Joseph M. Schenck. Production : Metro-Goldwyn-Mayer – Buster Keaton Productions. Distribution (France) : Splendor Films (Sortie le 30 octobre 2019). Etats-Unis. 1926. 77 minutes. Format image : 1,37 :1. Pellicule 35 mm. Noir & blanc. Son : Mono. Restauration 4K. DCP. Tous Publics.