Le Bison blanc n’en finit pas de surprendre, vision après vison. Etrange alchimie de réalisme brut, de cauchemar paranoïaque, de mythologie et de fantastique au pays des hommes de l’Ouest. Il est facile pour un œil discret d’en faire un sous-produit dans le sillage des Dents de la mer, où un bison blanc remplacerait le requin tueur, et les montagnes de glace et de neige, l’immensité de la mer. Certes, il y a de cela, comme il y à la base de ces deux films ce monument littéraire qu’est Moby Dick. Mais le Bison blanc est plus qu’un ersatz, une œuvre à part entière.

Il faut revenir à l’origine du Bison Blanc, à Richard Sale, adaptateur de son propre roman. Sale, vieux routier de l’écriture, a derrière lui des centaines de nouvelles. Né en 1911, il débute dans les années 30 dans les fameux pulps. Crimes, assassinats, gangsters, femmes fatales, Sale livre des récits courts efficaces en diable. Auteur prolifique, vite repéré par les scouts talents d’Hollywood, Sale claque les barres à caractère de son Underwood pour des séries B. Il scénarise avec sa femme Mary Loos, sœur d’Anita Loos, pour Frank Borzage et surtout pour Allan Dwan. Sale passe rapidement à la réalisation à la Republic avec Spoilers of the North (1947), polar d’aventure dans les eaux de l’Alaska et Campus Honeymoon (1948), comédie en chanson avec deux vraies sœurs jumelles, Lee et Lyn Wilde. Il mène une triple activité de romancier, scénariste et de réalisateur. Sale écrit (seul) une pure merveille du film noir, Suddenly (Je dois tuer, 1954, Lewis Allen), où un ex-militaire (Sinatra, prodigieux) prend en otage une famille, dans l’attente du passage du président des Etats-Unis, qu’il envisage d’abattre à l’aide d’un fusil à lunette. Un film prémonitoire. Ecrit avec Mary Loos et réalise Les hommes épousent les brunes, suite des Hommes préfèrent les blondes d’Howard Hawks, avec Jane Russell mais sans Marilyn Monroe.

Sa dernière réalisation pour le cinéma, est l’adaptation d’une de ses nouvelles publiées en 1938 dans le Scribner’s Magazine, inspiré par le naufrage du William Brown en 1841, sorte de Titanic avant l’heure. Dans Pour que les autres vivent (Seven Waves Away, 1957) le navire heurte une mine et coule. Sur un canot de sauvetage, s’entassent vingt-sept survivants, trop. Certains doivent mourir pour sauver les autres, au capitaine de faire le tri. Un beau casting avec Tyrone Power, Mai Zetterling et Stephen Boyd pour cette coproduction anglo-américaine. Sale ne réalise plus, durant les années 60, que des épisodes de série pour la télévision, alors en plein boom. Il poursuit son activité en écrivant énormément pour la télévision et ne revient au cinéma qu’avec Le Bison blanc, vingt ans après son dernier script porté à l’écran.

Le Bison blanc réuni deux figures historiques et iconique de l’Ouest sauvage : Wild Bill Hickok et Crazy Horse. Dans la réalité, même s’ils ont vécu à la même, ils ne se sont jamais rencontrés. Ce qui intéresse Sale est à partir d’éléments de leur histoire, de donner du sens quasi mythologique au Bison blanc. Wild Bill et Crazy Horse sont dans une même quête, tuer le monstrueux bison blanc. Wild Bill est assailli de cauchemars mettant en scène l’animal, métaphore de sa vie de violence. Crazy Horse afin de permettre à sa fille, tuer par le bison, d’atteindre une autre contrée, une fois enveloppé dans la fourrure de l’animal. Deux quêtes, l’une pour une réparation psychologique, l’autre dans sa dimension spirituelle. Un troisième larron se joint à eux, un Montagne Man, vieux pionnier, ex-chercheur d’or, raciste, partenaire épisodique de Wild Bill, Charlie Zane. Il est le « tampon » entre Wild Bill et Crazy Horse. Son œil de verre symbolise son refus de voir l’autre. La culture, l’histoire et les traditions des Amérindiens sont plus qu’invisibles à ses yeux, inexistante. Le bison n’a d’autre valeur que marchande de sa fourrure. Zane est une cheville ouvrière d’un monde qui se profile avec ses lois, sa justice, ses codes, ses valeurs, en deux mots : la civilisation américaine.

J. Lee Thompson réalise avec Le Bison blanc, l’un de ses meilleurs films. Sa mise en scène est particulièrement inspirée et Dino De Laurentiis met à sa disposition les moyens nécessaires. Thompson mélange les visions fantastiques des apparitions du Bison blanc, entre cauchemars de Wild Bill et son attaque du village indien, dans une atmosphère de brume, irréel, angoissante et violente, à la lisière du fantastique. En revanche, la réalité est brute, concrète, avec sa ville, sale, boueuse. Réalisme qui n’empêche pas les détails baroques comme les montagnes d’ossements de bison dans le décor. Une séquence est absolument admirable celle du saloon. Là, on sent réellement la patte d’un grand réalisateur sûr de sa direction artistique. Le lieu est incroyable, blindé de tout ce que l’Ouest compte de pionniers, d’immigrants, de chercheurs d’or, de cow-boys, de tueurs, jouant et se bourrant la gueule, sur le côté, des prostituées derrière des draps élimés et sales. Juché en hauteur, un gardien fusil en main, surveille tout ce beau monde. Thompson géré parfaitement ses mouvements de caméra associée à un découpage de l’espace parfait. Il utilise des demi-bonnettes, jouant sur de très curieux effets optiques de flou afin de renforcer l’effet d’étrangeté qui se dégage de la scène. Ce décor anticipe celui de La Porte du Paradis de Michael Cimino, ce qui n’est guère surprenant puisqu’il s’agit du même architecte-décorateur : Tambi Larsen. Son travail est admirable sur le Bison blanc, dans cette combinaison des lieux extérieurs aménagés et des reconstitutions en studio. On lui doit aussi dans l’univers du western ceux d’un autre chef-d’œuvre : Josey Wales, hors-la-loi (The Outlaw Josey Wales, 1976) de Clint Eastwood.

J. Lee Thompson adopte une esthétique visuelle, discontinue, entre les séquences du bison blanc et ses effets de surexpositions irréelles et les autres lieux, dans un réalisme brut, afin d’arriver progressivement à un point de jonction entre les deux univers dans le final. On pense à John McCabe (McCabe & Mrs. Miller, 1971) de Robert Altman, mais ce n’est pas à Vilmos Zsigmond que fait appel Thompson, mais à Paul Lohman, responsable de Nashville (1975) et Buffalo Bill et les Indiens (Buffalo Bill and the Indians or Sitting Bull’s History Lesson, 1976). Il signe une photo splendide, spectaculaire et invisible tellement, on ne se rend pas compte au premier abord de la difficulté technique des effets mis en œuvre.

Le film tire aussi une grande force de musique de John Barry, mélodique, triste et tenant la note vers l’angoisse. Partition moins connue que ses compositions pour les James Bond, Out of Africa ou Danse avec les loups, Le Bison blanc est à classer parmi ses belles et inspirés. Le bison blanc est souvent décrié pour sa conception en animatronic, pourtant, il s’est dégagé une sorte de beauté irréaliste intéressante le propulsant dans le monde des rêves sombres. L’animal est conçu par Carlo Rombaldi déjà responsable d’un pari fou, le King Kong pour John Guillermin et Dino De Laurentiis. Incroyable carrière qui le mène des effets spéciaux des westerns italiens, des giallos, de Mario Bava, de Lucio Fulci, de Dario Argento à Hollywood pour des créatures sidérantes, l’Alien avec HR Giger et ET pour Spielberg. Carlo Rombadi est aussi considéré comme le « père » de l’étrange créature de Possession de Zulawski.

J. Lee Thompson dirige pour la seconde fois Charles Bronson, après Monsieur St – Ives (St – Ives, 1976), dans l’un de ses meilleurs rôles. Dernier western pour l’acteur où l’on retrouve son intérêt pour les populations amérindiens. Autour de lui, la distribution est parfaitement équilibrée et homogène. Crazy Horse est incarné par Will Simpson, découvert en indien muet dans Vol au-dessus d’un nid de coucous (One Flew Over the Cuckoo’s Nest, 1975) de Milos Forman avant de jouer dans Josey Wales, hors-la-loi et Buffalo Bill et les Indiens. Jack Warden, grand second, apporte à son personnage, une ambiguïté salutaire, ni entièrement salaud ni sympathique. Le reste de la distribution est un festival de seconds rôles des plus solides, des gueules de cinéma : Clint Walker, Stuart Whitman, Slim Pickens, John Carradine, Ed Lauter, Shay Duffin… Il est agréable de revoir la magnifique Kim Novak à l’écran. A 42 ans, elle n’a rien perdu de son charme. Dommage que Kim Novak ne soit pas apparue plus souvent au cinéma dans les années 70.

Le Bison blanc, western fantastico-crépusculaire, est devenu au fil du temps une œuvre culte.

Fernand Garcia

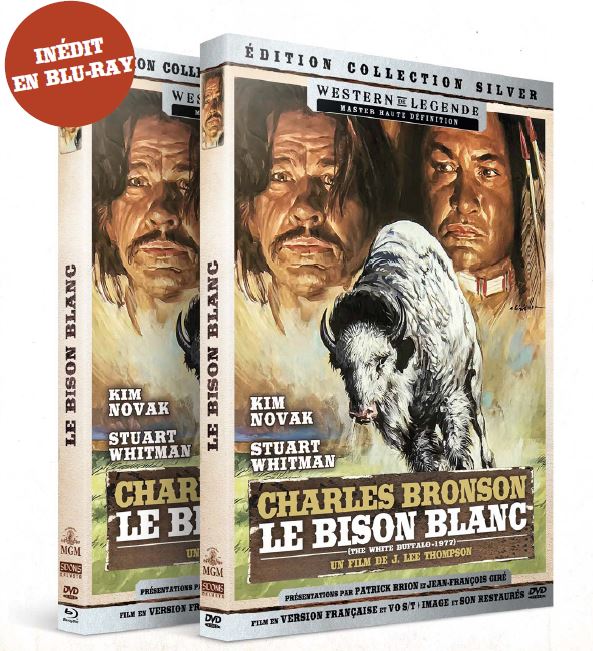

Le Bison blanc, une édition Sidonis Calysta disponible en Blu-ray (pour la 1ère fois) et en DVD, dans la collection Silver – Western de légende. Le master HD est impeccable. En complément : Une présentation par Jean-François Giré, de la légende amérindienne du bison blanc au scénario, « le film a deux aspects, un aspect fantastique, à travers l’animal et du film de terreur » (16 minutes env.). Une deuxième présentation par Patrick Brion, peu inspirée et totalement en périphérie du propos du film (7 minutes). Sur les traces de Crazy Horse, documentaire sur le grand chef Iakota (32 minutes env.). Sur les traces de Wild Bill Hickok, documentaire sur la vie de James Butler Hickok (42 minutes), deux docs intéressants sur deux figures emblématiques de l’Ouest américain. Enfin, la bande-annonce d’époque du Bison blanc clôt la section (2 minutes env.).

Le Bison blanc (The White Buffalo) un film de J. Lee Thompson avec Charles Bronson, Will Simpson, Jack Warden, Kim Novak, Clint Walker, Stuart Whitman, Slim Pickens, John Carradine, Ed Lauter, Cara Williams, Douglas Fowley, Martin Kove, Shay Duffin… Scénario : Richard Sale d’après son roman. Directeur de la photographie : Paul Lohmann. Décors : Tambi Larsen. Costumes : Eric Seelig. FX Bison blanc : Carlo Rambaldi. FX optique : Bill Hansart. FX : Roy L. Downey. Montage : Michael F. Anderson. Musique : John Barry. Producteur : Pancho Kohner. Production : Dino De Laurentiis Company. Etats-Unis. 1977. 97 minutes. Technicolor. Panavision. Format image : 1,85 :1. Son : Version originale avec ou non sous-titres français et Version française. Tous Publics.