Le soleil est au zénith. Les vautours perchés sur des arbres rachitiques s’impatientent. De retour des Croisades, l’armée de Richard Cœur de Lion (Richard Harris) se prépare à prendre d’assaut le château de Chalus. Robin des Bois (Sean Connery) et Petit Jean (Nicol Williamson) sont aux commandes du siège. Ils viennent, sur ordre de Richard, prendre le trésor du château, une statue en or. La réalité est tout autre. En guise de trésor : une grosse pierre dans un champ de navets. Mais impossible pour Robin des Bois de faire entendre raison au sanguinaire Richard Cœur de Lion…

La Rose et la flèche, est un des plus beaux films occidentaux sur le passage du temps et la fidélité à ses idéaux et amours. Œuvre secrète, elle a son cercle d’admirateurs invisibles, composé par ceux qui un jour sont tombés, par hasard, par désœuvrement ou par simple curiosité, sur cette merveille.Comment une histoire aussi surannée que celle de Robin des Bois et de Marian, a-t-elle pu resurgir ainsi, puissante et émouvante ? L’enfance peut-être. Ce temps disparu, horizon invisible dans le rétroviseur d’où surgit le souvenir imprécis des Aventures de Robin des Bois (The Adventures of Robin Hood, 1938). Héroïsme sublimé par le technicolor hollywoodien de Michael Curtiz et William Keighley. Errol Flynn bondissant dans son collant vert, Olivia de Havilland en belle énamourée, et le tour est joué. D’autres versions suivront, reprenant le schéma à l’infini. Robin des Bois est une icône de la rébellion contre l’ordre établi et la domination des puissants, un mythe figé dans une représentation. L’idée de génie de Richard Lester et de son scénariste, John Goldman, est de sortir de ce carcan et de poursuivre l’histoire tout en respectant la nature des personnages et la légende.

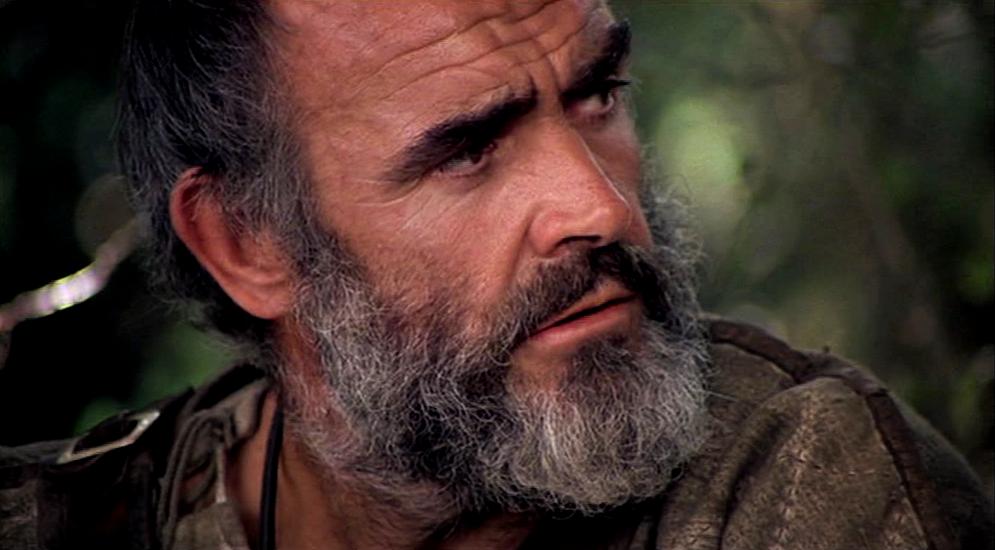

Sean Connery a 55 ans quand il tourne La Rose et la flèche. Un choix d’une grande intelligence. Qui mieux que l’acteur d’un héros populaire, James Bond, pouvait incarner un autre héros populaire ? La fusion entre les deux est immédiate. Robin des bois est incarné dans sa chair, dans ses rides sous le poids de l’âge, dans la fougue d’une vie aventureuse. Connery réussit ce balancier, délicat et subtil, de la légende et de la fragilité. Suspendre le temps, être le même, le fringant jeune homme avec ses idéaux, alors que le travail de sape des ans qui passent se mue en un jour de plus en vie. L’impression que la fin approche à grands pas se réduit au fur et à mesure que l’on avance en âge. Robin, hors de l’épique, est gauche, la parole n’est pas son fort. Les mots d’amour sont difficiles pour celui qui a vu tant d’injustices et de morts s’étaler durant une Croisade interminable. De retour dans son fief, Robin se lance dans un héroïsme forcené, comme une dernière et absolue preuve d’amour à destination de sa bien-aimée. Des actes substitués à des lettres d’amour (qu’il n’a jamais écrit) à Marian.

Audrey Hepburn a 56 ans quand elle s’empare de Lady Marian. Héroïne romantique de tout un pan du cinéma hollywoodien, Hepburn traîne sous ses pieds toutes les poussières scintillantes d’histoires d’amour sophistiqué : Vacances romaines (Roman Holiday, 1953), Ariane (Love in the Aftermoon, 1957), Diamants sur canapé (Breakfast at Tiffany’s, 1961)… qui en ont fait un modèle indépassable de la comédie romantique et glamour. Quoi de plus réconfortant que de la retrouver, sans que le temps n’ait fait son travail de sape, telle quelle, belle et naturelle. Hepburn, avec une grande économie de moyens, un regard, un geste, une attitude, transmet l’amour qui jamais n’a cessé de bouillir en elle. La qualité du scénario convainc Audrey Hepburn de reprendre le chemin des plateaux, neuf ans après Seule dans la nuit (Wait Until Dark) de Terence Young et Voyage à deux (Two for the Road) de Stanley Donen, tous deux de 1967.

L’équilibre entre Audrey Hepburn et Sean Connery est parfait. Pas la moindre fausse note. D’un côté la rudesse, de l’autre la finesse, Marian et Robin sont deux cœurs qui battent à l’unisson. Travail d’orfèvre, qui trouve son point d’orgue dans une scène confondante de simplicité : les deux amants, l’un contre l’autre, au bord d’une rivière, leurs visages caressés par le vent chaud de l’été finissant.

Nicol Williamson, immense acteur autodestructeur (Emmanuelle Le Fur, avait évoqué sa carrière dans la critique de Sherlock Holmes attaque l’Orient Express), incarne Petit Jean (Little John), le fidèle compagnon de Robin. Physiquement, Williamson est aux antipodes des rondeurs et de la truculence validée par l’imagerie populaire. Petit Jean gagne en profondeur psychologique, sa véritable nature se révèle : un amoureux transi. Reconstruction et relecture géniale d’un personnage secondaire, Petit Jean accède à la dimension tragique des êtres taraudés par des sentiments secrets.

Face à eux, il fallait que le shérif de Nottingham soit croqué avec la même finesse et tout en nuances. Quel choix formidable que Robert Shaw. Ce grand acteur, l’un des trois hommes sur le bateau des Dents de la mer (Jaws, 1975) de Steven Spielberg, l’aventurier chasseur de requins, c’est lui. Dans La Rose et la Flèche, il donne toute l’étendue de son talent. Il compose un shérif compassionnel, conscient du temps qui file entre les doigts. Lucide, il assiste à l’arrivée d’une nouvelle génération qui piétine tout sur son passage, sans le moindre respect pour les anciens. Il faut voir la parfaite construction de ses scènes avec Sir Ranulf (Kenneth Haigh), fier représentant de la jeune garde des dominants. Rien ne change, la dîme existe toujours. Le Shérif de Nottingham assiste, désabusé, à la fin d’un monde qu’il tente par son autorité et sa position sociale de faire vivre encore un peu. Les êtres passent et à la fin, il ne reste que de vagues traces, au mieux la légende.

Richard Lester est rattaché à ses comédies et son sens de l’humour, ses deux Beatles : A Hard Day Night (Quatre garçons dans le vent, 1965) et Help (1965), sa Palme d’or pour Le Knack… et comment l’avoir (The Knack… and How to Get It, 1965), son adaptation des Trois mousquetaires (1973, 1974 et 1989) en trois parties comme l’œuvre d’Alexandre Dumas, son Superman le 2 (oublions le III), Les joyeux débuts de Butch Cassidy et le Kid (Butch and Sundance : The Early Days, 1979) postulat inverse de La Rose et la Flèche, film disparu des radars, comme tant d’autres, à tort. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, Richard Lester n’est pas anglais mais américain, comme ses confrères, Joseph Losey, Stanley Kubrick ou James Ivory. Cinéaste élégant, à l’esprit fin, à la mise en scène subtile, il est aujourd’hui relégué chez les iconoclastes. Son œuvre, riche et variée, ne se rattachant à aucune chapelle, regorge de perles qu’il serait temps de redécouvrir.

La Rose et la Flèche, œuvre de chair et de sang, palpite d’un souffle de vie de la première à la dernière image. Un chef-d’œuvre.

Fernand Garcia

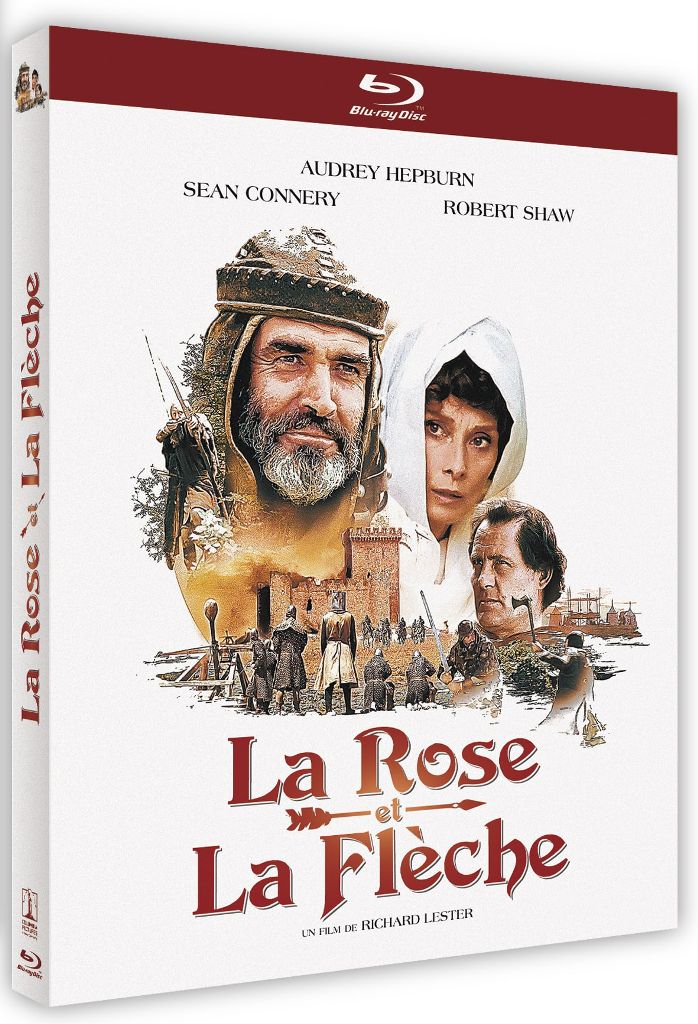

La Rose et la Flèche, un film indispensable chez Rimini Editions, report HD impeccable, en supplément : The Guardians Lectures, entretien avec Sean Connery, un document rare et passionnant où l’acteur évoque avec une grande intelligence et humour les principales étapes de sa carrière (34 minutes). Robin des Bois, un héros légendaire, « Robin des Bois n’est pas à proprement parler le héros d’une légende, mais le héros de plusieurs légende… », entretien avec Laurent Vissière, maître de conférences en histoire médiévale à la Sorbonne, pour tous connaître des origines populaires et littéraires (entre légende et réalité) de Robin des Bois, une belle intervention (27 minutes), et La Rose et la Flèche, entretien avec William Couette, journaliste, retour sur Richard Lester et en particulier de La Rose et la Flèche (22 minutes).

La Rose et la Flèche (Robin and Marian) un film de Richard Lester avec Audrey Hepburn, Sean Connery, Robert Shaw, Nicol Williamson, Richard Harris, Denholm Elliott, Ian Holm, Kenneth Haigh, Ronnie Barker, Victoria Abril… Scénario : James Goldman. Directeur de la photographie : David Watkin. Décors : Michael Stringer. Costumes : Yvonne Blake. Montage : John Victor Smith. Producteurs : Ray Stark, Richard Shepherd et Denis O’Dell. Musique : John Barry. Production : Rastar Pictures – Columbia Pictures. Etats-Unis. 1976. 106 minutes. Technicolor. Panavision. Format image : 1.85 :1. 16/9e. Son : Version française et Version originale avec ou sans sous-titre français. DTS-HD mono. Tous Publics.