Il est tout à fait possible que La Garçonnière soit la comédie la plus parfaite du monde. La comédie noire la plus parfaite qu’on puisse voir. Le scénario de Wilder et I.A.L. Diamond est parfait, le cinémascope noir et blanc de Joseph LaShelle est parfait, le décor d’Alexandre Trauner est parfait, les acteurs sont parfaits. Un objet parfait, rond, plein, fermé sur lui-même et pourtant incroyablement accueillant et ouvert sur le monde, drôle et cruel, et qui, comme le dit Georges Perec à propos d’un roman de Queneau (Un rude hiver), « s’achemine doucement vers l’inépuisable ». (Il est aussi tout à fait possible que mes petits neurones soient lentement bectés par un virus inconnu et que je commence à battre la campagne dans le confinement de mon taudis parisien du 6ème étage, avec un lapin en décomposition dans mon frigo, comme Deneuve dans le film d’un réalisateur devenu récemment innommable – mais je vais ignorer la supposition pour le bien de tous et le mien surtout.)

L’histoire, pour les chanceux qui n’auraient pas encore vu le film, est celle de C.C. Baxter (Jack Lemmon), petit employé d’une tentaculaire compagnie d’assurance (la Consolidated Life), qui habite un modeste appartement à Manhattan. Par faiblesse, gentillesse, lâcheté et par une sorte d’arrivisme naïf, il « prête » son logis à quatre de ses supérieurs, quand ceux-ci ont besoin d’un coin tranquille pour tromper leurs femmes, dans l’espoir qu’ils l’aident à obtenir une promotion. Du coup il se retrouve souvent dehors, attendant que ces messieurs aient fini leurs frasques pour pouvoir rentrer chez lui. Par ailleurs il fait une cour discrète à la pétillante Fran Kubelik (Shirley MacLaine), demoiselle d’ascenseur à la Consolidated Life. Un jour le chef du personnel, Jeff D. Sheldrake (Fred MacMurray), leur supérieur à tous, lui demande à son tour la clef de son appartement. Baxter ne sait pas que c’est pour y amener Fran Kubelik.

La Consolidated Life, cette gigantesque compagnie d’assurance et son immense building, c’est évidemment la société américaine, dans une métaphore transparente. On s’y s’élève dans la hiérarchie en grimpant les étages, l’image n’est pas nouvelle mais elle est parfaitement simple et efficace (30 ans avant, la réussite sociale de Jean Harlow dans le pré-code La femme aux cheveux rouges était déjà montrée par son ascension dans les étages de l’entreprise; et bien sûr Le dernier des hommes de Murnau, au contraire, s’enfonce dans les sous-sols à mesure que grandit son déclassement.) Chez Wilder, le rêve américain est une triste pantalonnade, la réussite n’est faite que de compromissions et de grenouillages peu glorieux, c’est l’adultère et la mesquinerie qui règnent à tous les étages. La main-d’œuvre féminine, cantonnée en ces temps pas très paritaires aux tâches subalternes (secrétaires, standardistes, demoiselles d’ascenseur), est un vivier pour les aventures extra-conjugales de tout le personnel mâle, des simples employés aux patrons. La séquence de la fête de Noël, où le 19ème étage (celui de Baxter) est transformé en une gigantesque bacchanale surpeuplée, est une saisissante illustration de ce qui se passe quand les instincts peuvent s’exprimer librement, sans frein et sans retenue. La Consolidated Life, la Vie Consolidée, devient alors un grand lupanar.

Mais en temps normal, la Consolidated Life est à l’image de cette immense pièce où l’on découvre Baxter au travail dans les premiers plans du film, une marée régulière et concentrationnaire de bureaux et de gens derrière ces bureaux, rangés en lignes et en colonnes aussi loin que la vue peut porter – la vie et le travail au carré, répétés à l’infini (Wilder raconte que pour cette scène tournée en studio, le décorateur Alexandre Trauner avait fait construire 100 bureaux normaux – avec figurants de taille « normale » – puis 200 bureaux plus petits avec des figurants plus petits et des figurants nains, et enfin des bureaux en carton de la taille de cendriers, pour donner cette impression de perspective infinie). Baxter est noyé dans la masse des 31 259 employés de la compagnie (c’est lui qui nous fournit les chiffres, qui font partie de son travail). La réussite sociale consiste à s’extraire de cet « open space » géant pour aller dans un bureau, au même étage d’abord où Baxter se voit gratifié d’un bureau vitré (donc encore à la vue de tous, mais avec son nom sur la porte), puis, réussite suprême, au 27ème étage dans un bureau fermé attenant à celui de Sheldrake, avec de surcroît une clé donnant accès à des toilettes privées. C’est aussi tout à fait ironique parce que cette ascension de Baxter ne doit bien sûr rien à son mérite, mais est le résultat de compromissions de plus en plus grandes. Simplement, il commence à prêter son appartement à Sheldrake, qui est plus haut dans la hiérarchie que les quatre petits chefs qui étaient jusque là ses « clients » réguliers. En gros, selon Wilder, c’est en s’enfonçant dans la bassesse qu’on s’élève socialement.

Ce qui est aussi très ironique, c’est que cette accession au bureau et aux toilettes privées, cette conquête d’un territoire intime au sein de l’énorme compagnie, se fait au prix de la perte de son intimité personnelle, puisqu’il peut de moins en moins habiter son appartement, devenu une sorte de carrefour de la débauche pour plusieurs de ses supérieurs. C’est donc peut-être plus pervers tout en étant plus nuancé : ce n’est pas tant que la réussite sociale n’est faite que de compromissions, c’est que cette réussite oblige à abandonner ce qu’on a de plus intime, à laisser envahir les régions secrètes de notre être. Cette invasion intime de son appartement est presque l’équivalent d’un viol moral, surtout quand on sait quelle importance les américains accordent à la propriété privée. Baxter se laisse moralement violer pour réussir, et cette grande violence sociale résonne bien sûr fortement avec celle dénoncée depuis des mois par plusieurs mouvements féministes. (Fran Kubelik, si elle se compromet aussi par sa liaison avec Sheldrake, reste toujours moralement supérieure à Baxter, puisqu’elle n’agit finalement que par amour, et n’en attend aucun avancement professionnel.)

Dans ce monde où le travail est une sorte de vase clos aux relents nauséeux qui finit par contaminer les vies personnelles, tout semble s’être raréfié : les actions, comme les mots prononcés, sont en nombre limité et se répètent sans fin. La vie des personnages se réduit à refaire les mêmes gestes, à utiliser les mêmes objets en redisant sans cesse les mêmes phrases. Quand ils ne travaillent pas (et le travail est déjà bien sûr en lui-même répétitif et abrutissant), les hommes passent leur temps à tromper leurs femmes, et les femmes leurs maris (quand elles sont mariées). Tout le monde va voir la même comédie musicale (quand Sheldrake annonce à sa femme qu’il ne pourra pas rentrer dîner parce qu’il emmène le directeur de Kansas City au théâtre, il précise « Music Man, what else ? » – bien sûr, il a en réalité rendez-vous avec Fran Kubelik). Sheldrake donne à Baxter les éléments de langage que ce dernier réutilisera plus tard, quand il voudra avoir l’air de ce qu’il n’est pas : « On sort avec une file pour s’amuser, et aussitôt elle vous demande de divorcer ! » Plusieurs personnes reprennent la même expression concernant Baxter et son logement (souvent devant lui, sans savoir qu’il est la personne concernée) : « The apartment of some schnook at the office » (l’appartement d’un pauvre schnock du bureau). La clé de l’appartement est aussi un objet pivot, qui navigue entre Baxter et ses quatre mousquetaires de l’adultère, jusqu’à ce que Sheldrake lui demande d’en faire un double pour avoir un accès plus facile. Le poudrier au miroir brisé de Fran a également une grande importance, il passe de mains en mains et c’est par lui que Baxter comprend que Fran est la maîtresse de Sheldrake.

On pourrait continuer à énumérer les exemples de ces éléments qui tournent en boucle dans le film, mais il est presque impossible de rendre compte de l’extrême complexité de la construction, qui avec ses données en nombre limité forme un réseau d’une incroyable finesse et d’une force comique et critique rarement atteinte au cinéma. C’est comme un grand jeu de mécano, avec un nombre fini de pièces, qui ne cessent de se recomposer sous nos yeux, une mécanique imparable où chaque rouage est exactement à sa place. Une sorte de réalité sociale bégayante et répétitive enserrent les personnages dans ses rets, et c’est presque à leurs corps défendant qu’ils plient sous le joug, à leurs corps défendant, à leur volonté et à leur intelligence défendantes, pour littéralement faire comme tout le monde, parler et agir comme tout le monde, en ayant les mêmes rêves et les mêmes désirs que tout le monde. (Il est possible, par exemple, que la raison première de l’intérêt de Baxter pour Fran soit simplement qu’elle est extrêmement convoitée et suscite de nombreuses interrogations chez un certain nombre de « mâles dominants » parce qu’elle refuse toutes leurs avances.)

Baxter est un personnage faible et touchant, et même son désir d’ascension sociale peut être vu comme une façon de se conformer à la norme (après tout, n’est-ce pas le désir de tout le monde de s’élever dans la hiérarchie et d’en tirer des avantages de toutes sortes ?) Il est, si l’on veut, conformiste au point d’être une sorte de caméléon, d’éponge qui absorbe tout ce qui passe à sa portée et qui lui semble correspondre à l’image qu’il doit donner. Il se met ainsi à reproduire le tic de langage favori de Kirkeby, un de ses quatre supérieurs/profiteurs qui met le suffixe « – wise » après tout un tas de mots, ce qui donne une sorte de jargon pseudo-technique assez difficile à traduire en français, mais qui en gros signifie « en matière de » ou « rapport à ». De façon générale et rapport au film, ce qui est fait avec le langage est tout à fait étonnant. Ce n’est pas seulement que les mots se répètent d’un personnage à l’autre, ce n’est pas seulement que les gens paraissent à ce point manquer d’imagination et de confiance en eux qu’ils passent leur temps à reprendre des phrases ou des expressions que d’autres leur ont dites auparavant, c’est tout un système social qui semble ne tenir que par la répétition et l’appauvrissement. Mais les mots et les phrases, bien sûr, s’ils restent les mêmes, changent de sens (d’essence) selon les locuteurs et les situations, et Billy Wilder semble se passionner pour tous ces petits écarts qui creusent de légères fissures dans les conventions, qui disloquent peu à peu les sens préétablis et les significations toutes faites. A force d’être répétés, triturés, à force de servir à cacher des réalités qu’on n’ose pas affronter ou qu’on préfère taire en en parlant trop et mal, les mots finissent tout simplement par ne plus vouloir rien dire. Ils ont chacun une densité, une couleur, une saveur, une odeur, mais leurs significations glissent, changent, dérapent, ils se dévorent entre eux ou forment des alliances nouvelles, effaçant encore un peu plus les repères d’un monde en déliquescence.

Il y a aussi les différentes façons de parler, les grains de voix, les accents, qui tissent un univers sonore complexe et délicat, et racontent eux aussi à leur manière la société américaine. Après le générique (qui se déroule sur l’image de l’extérieur de l’appartement la nuit, fenêtres éclairées), c’est Baxter/Jack Lemmon qu’on entend, sur des plans de New York filmés depuis un hélicoptère, tandis qu’il précise un certain nombre de chiffres édifiants mais parfaitement inutiles de sa voix légèrement nasale (si on alignait les 8 042 783 habitants de New York les uns derrière les autres, on pourrait atteindre la banlieue de Karachi au Pakistan). Passée cette ouverture, la voix prend corps et visage, et tout au long du film cette voix évolue avec la sorte de qualité caoutchouteuse qui caractérise l’acteur Jack Lemmon et fonde son génie comique si particulier, elle passe par toutes sortes d’inflexions, d’intonations, de rythmiques, allant parfois vers des aigus presque hystériques (« No more cheesecrackers ! / Plus de crackers au fromage ! ») ou descendant vers une douceur caressante lorsque Baxter parle à Fran. Chaque personnage joue sa partition vocale, Fran/Shirley MacLaine et son timbre sensuel et cristallin, Sheldrake/Fred MacMurray et ses tonalités graves et doucereuses de charmeur professionnel, la jeune femme qui drague Baxter dans le bar le soir du 31 décembre avec sa voix haut perché pleine de modulations traînantes engluées par l’alcool, Sylvia la maîtresse de Kirkeby et sa voix d’une souveraine vulgarité, et puis l’accent épais des voisins de Baxter, les Dreyfuss.

Parce qu’il faudrait aussi parler des patronymes des personnages. Pas de ma faute si les voisins portent un nom qui (malgré les deux « s ») nous ramène à une affaire récemment traitée au cinéma par le non-susmentionné réalisateur présentement innommable. Ce qui est sûr, c’est que les Dreyfuss du film sont juifs, et madame Dreyfuss prépare pour Fran alité (pour cause de suicide raté) une soupe de poulet, qui est semble-t-il un des parangons de la cuisine juive ashkénaze. Dans un article qu’on trouve sur le site du Jewish Journal, un certain Bob Bookman (cinéaste et membre du Billy Wilder Fan Club) nous soumet sa vision des noms de famille du film : d’un côté les figures d’autorité non-juives, Sheldrake d’abord, et les quatre petits chefs qui se nomment Kirkeby, Dobisch, Vanderhoff et Eichelberger, et de l’autre les juifs austro-hongrois qui habitent l’immeuble de Baxter, les Dreyfuss et sa logeuse la vieille Mme Lieberman, et enfin l’outsider Fran Kubelik (habitant chez son beau-frère Karl Matuschka) qui n’appartient à aucun des deux groupes. Selon lui, Wilder, issu d’une famille juive polonaise émigrée à Vienne alors qu’il était tout jeune, recrée avec ce film une petite Vienne sur Hudson. Ça ne me paraît pas idiot, et même intéressant. Comme je ne suis pas moi-même très au fait des problèmes de judéité, je me contenterais de remarquer que l’Amérique de Wilder est celle de la diversité des origines. Les seuls personnages à porter des noms qui sonnent américains sont C.C. Baxter (même s’il y a par exemple un dessinateur britannique nommé Glen Baxter qui œuvre dans l’absurde), Sheldrake (dont le nom ressemble un peu à celui de Mandrake le magicien), et Kirkeby (celui des petits chefs qui a le plus de tics de langage et semble particulièrement imbu de sa personne). On peut aussi noter que le film est parsemé de mots yiddish, comme le « schnook » qui sert plusieurs fois à qualifier Baxter, et surtout le mot-pivot « mensch » qui sera un des déclencheurs de sa prise de conscience et finalement de sa révolte, quand son voisin le docteur Dreyfuss lui dit « Be a mensch », soyez un homme, un être humain véritable, devenez enfin quelqu’un de bien (oui le docteur Dreyfuss est un type épatant, à peu près le seul type vraiment épatant du film, d’ailleurs.) La garçonnière pourrait sans doute aussi être regardée comme un des sommets de l’humour juif.

Il y a un gag auquel je n’avais jusque là pas prêté attention mais qui m’a, si j’ose dire, sauté aux yeux en revoyant le film, c’est le gag de l’éjaculation au spray nasal. Baxter arrive au travail avec un rhume carabiné (il a passé la nuit précédente à se geler les fesses sur un banc de Central Park), la voix encore plus nasillarde que d’habitude, les poches pleines de kleenex et un spray nasal qu’il se met sans cesse dans les narines. Il est appelé dans le bureau de Sheldrake, il croit que c’est pour une promotion, mais non, Sheldrake a eu vent de son trafic d’appartement, il l’engueule pour son amoralité. A combien de personne prête-t-il sa clé ? Oh, à seulement 4 personnes, ce n’est vraiment pas beaucoup sur 31 259 employés, on peut être fier du personnel… Sheldrake le coupe : c’est toujours 4 pommes pourries dans le tonneau, quelle que soit la taille du tonneau, vous imaginez si ça se savait ? A cette idée Baxter, assis dans un fauteuil devant Sheldrake debout, s’émeut grandement et crie presque « Jamais ! » et ce faisant, il appuie accidentellement sur son spray nasal qu’il tenait toujours à la main, provoquant un jet soudain qui passe en diagonale devant le visage de Sheldrake un peu surpris. (Ensuite, bien sûr, la scène continue, les pommes pourries reviennent sur le tapis, mais en fait il s’avère que Sheldrake a lui aussi besoin de l’appartement et veut la clé.) C’est un des rares gags du film à s’apparenter véritablement au slapstick, cette sorte de burlesque physique et visuel pratiqué par exemple par les comiques muets américains. Ici ce brusque jaillissement liquide qui vient couper l’image obliquement, s’il a ce côté libérateur des débordements imprévus, accentue aussi le pathétique comique du personnage, dont la seule réponse aux insinuations de son patron est cette éjaculation par spray interposé, pauvre révolte face à un pouvoir qui se joue de lui.

Une grande partie de la force comique du film vient du décalage presque constant entre les personnages, leurs motivations, leurs états d’esprit, ainsi que du décalage entre l’image qu’ils donnent et ce qu’ils sont vraiment (ces décalages, d’ailleurs, pourraient très bien donner lieu à une tragédie, ce sont les mêmes mécanismes qui sont à l’œuvre – et d’ailleurs le film comporte énormément d’éléments tragiques). Le premier décalage est celui qui scinde profondément Baxter lui-même : infatigable don juan et bambochard invétéré pour tous les gens de son immeuble, à commencer par le docteur Dreyfuss et sa femme, parce qu’ils entendent tous les soirs les parties fines de ceux à qui Baxter prêtent sa clé (le docteur lui demande même de léguer son corps à la médecine pour percer le secret de sa résistance), tandis qu’en réalité Baxter est un grand solitaire qui n’a que la télé pour lui tenir compagnie, ou qui finit sur un banc de Central Park désert quand un de ses supérieurs le réveille en pleine nuit parce qu’il a décroché la timbale avec un sosie de Marilyn Monroe. Lui-même en vient plusieurs fois à assumer cette identité de façade, par faiblesse ou désespoir, ou pour coller à sa toute nouvelle promotion de « junior executive », jeune cadre supérieur. Les personnages sont presque toujours à contretemps les uns des autres : par exemple quand Baxter est heureux de sa promotion alors que Fran est dévastée en apprenant les nombreuses autres conquêtes de Sheldrake; dans la suite de la séquence, Baxter est à son tour bouleversé quand il comprend (par le poudrier au miroir brisé) que Fran est la maîtresse de Baxter, alors que Fran elle-même semble reprendre courage; la joie de Baxter qui va voir Sheldrake en se répétant le discours qu’il veut lui faire pour le « débarrasser de miss Kubelik » (et la garder pour lui), et sa détresse quand Sheldrake lui dit exactement la même chose, mais parce que sa femme vient de le virer et qu’il peut à présent épouser Fran Kubelik. On pourrait multiplier les exemples de ces décalages à répétition, le film entier est construit sur des mouvements d’opposition, de balancement, d’alternance, de déséquilibre, avec toujours aussi de la tragédie dans la comédie, et de la comédie dans la tragédie. Ce n’est qu’à la toute fin du film que les deux personnages principaux semblent enfin à l’unisson, en accord avec eux-mêmes et avec l’autre, dans une sorte de plénitude (sans doute provisoire puisqu’un équilibre, comme chacun sait, ne dure jamais très longtemps.)

Le film, construit essentiellement sur des angles et des lignes droites, comporte peu de lignes courbes. Il y a cependant dans l’appartement de Baxter beaucoup de formes rondes (miroir en demi-cercle, chaises et tête de lit à circonvolutions, etc.), qui en font aussi, bien qu’ils s’y passent beaucoup de bassesses, le lieu de l’arrondi, de la douceur, de l’apaisement, où le héros peut compter sur l’amitié vraie de son voisin, un lieu qui peut recevoir un couple vraiment amoureux. Et puis il y a cette curieuse arche qui descend du plafond, un ornement en forme d’arceau ajouré qui fait une légère séparation entre le salon et le reste du logement (et qu’on retrouve aussi dans l’entrée de l’immeuble). J’ai pensé à une clé de voûte, qui en architecture est l’endroit où s’équilibrent les forces verticales et horizontales, et qui permet à la construction de tenir. Cette idée des forces verticales et horizontales me paraît particulièrement à l’œuvre dans ce film, sans cesse en tension entre des aspirations à l’élévation, des pressions sociales tendant à l’écrasement, et la magnifique horizontalité du cinémascope. Wilder raconte une société américaine qui soumet les individus à des forces contradictoires et clivantes, les divisent en profondeur, provoquent l’éclatement des personnalités. Et l’appartement, enjeu de tant de tractations nauséabondes, devient aussi la clé du problème (et pas seulement parce que sa clé est un des leitmotivs du film), la clé de voûte par laquelle le personnage peut commencer à se reconstruire, à devenir un « mensch », un être humain.

Il y aurait encore tant de choses à dire, tant de subtilités à relever, tant de phrases à citer… Mais je crains de lasser l’auditoire, même confiné. Pour paraphraser Baudelaire (mais en plus moche), je pourrais dire que ce film est un bijou blanc et noir qui brille dans la nuit, absolument tragique, mais quelle rigolade ! Et quel éblouissement, quelle surprise à chaque nouvelle vision, quelle fraîcheur encore traverse ces images, ces personnages, et comme leurs souffrances sont actuelles, et par quel miracle cette ballade nocturne et funeste réussit-elle à être aussi drôle ! (Et bizarrement, personne avant Billy Wilder ne semblait s’être rendu compte qu’un bouchon de champagne qui saute fait le même bruit qu’un revolver.) Oui, décidément, La Garçonnière s’achemine résolument vers l’inépuisable.

Emmanuelle Le Fur

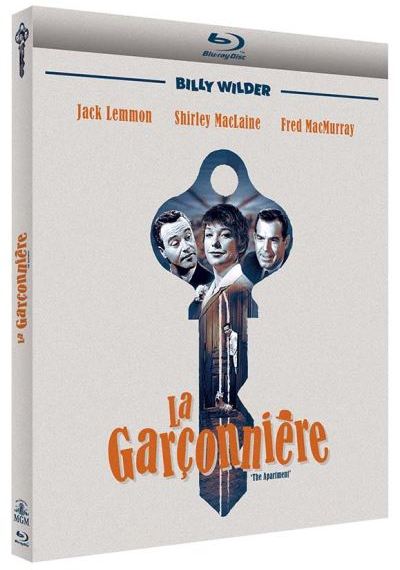

La Garçonnière indispensable film de Billy Wilder chez Rimini Editions (DVD et Blu-ray), très beau report HD 2K avec en supplément : Conversation entre les critiques Mathieu Macheret (Le Monde) et Frédéric Mercier (Transfuge) analyse du style de Wilder et de La Garçonnière, un film et son époque (44 minutes). Alexandre Trauner et les décors de La Garçonnière, entretien avec Didier Naert, peintre architecte, assistant de Trauner sur L’Homme qui voulut être roi (1975). « Le décor doit exprimer l’esprit des acteurs et de la scène », très belle évocation d’un poste essentiel sur un tournage, celui du chef décorateur, et plus particulièrement de l’un des plus grands Alexandre Trauner « un magicien du décor » (22 minutes). A Letter to Castro, entretien avec Hope Holiday, actrice dans La Garçonnière, « Il (Wilder) était le meilleur réalisateur avec qui j’ai travaillé. C’est le seul réalisateur à m’avoir dirigée. » (12 minutes). Le couple imparfait, retour sur la prestation des acteurs et le trio Wilder – Diamond – Lemmon (19 minutes). L’Art de Jack Lemmon, par Chris Lemmon, son fils, biographe, historien, etc. (12 minutes). A l’intérieur de La Garçonnière, évocation des débuts de Wilder et surtout de la réalisation de La Garçonnière (29 minutes) et pour finir cette excellente section le film-annonce d’époque (2,45 minutes). Cette édition s’accompagne d’un livret : La clef de la réussite, par Marc Toullec, pour un dernier tour d’horizon sur ce chef-d’œuvre (32 pages).

La Garçonnière (The Apartment) un film de Billy Wilder avec Jack Lemmon, Shirley MacLaine, Fred MacMurray, Ray Walston, Jack Kruschen, David Lewis, Hope Holiday, Joan Shawlee, Naomi Stevens… Scénario : Billy Wilder et I.A.L. Diamond. Directeur de la photographie : Joseph LaShelle. Décors : Alexandre Trauner. Montage : Daniel Mandell. Musique : Adolph Deutsch. Producteur : Billy Wilder. Production : The Mirisch Company – United Artists. Etats-Unis. 1960. 125 minutes. Noir et blanc. Panavision. Format image : 2,35 :1. Mostra de Venise, 1960 : Coupe Volpi de la meilleure actrice. Oscar, 1961 : Meilleur film, réalisateur, Scénario, décors, Montage. Tous Publics.