Indiana, 1933. John Dillinger (Warren Oates) patiente dans la queue au guichet d’une banque. Il vient retirer l’intégralité de l’argent sur son compte. Sauf qu’il n’est pas client et que c’est un hold-up ! Ces acolytes, Charlie Mackley (John Ryan) vide le coffre, Harry Pierpont (Geoffrey Lewis) rafle tout au guichet et Homer Van Meter (Harry Dean Stanton) surveille les clients. « Les dollars que vous perdez vous feront des histoires à raconter à vos enfants et à vos petits-enfants. » Melvin Purvis (Ben Johnson), chef du bureau du Midwest, FBI, est mandaté pour mettre fin au gang Dillinger.

John Milius est au début des années 70, l’un des scénaristes stars du nouvel Hollywood. Il collabore « efficacement » au scénario de L’Inspecteur Harry (Dirty Harry, 1971) de Don Siegel et signe avec Michael Cimino sa suite Magnum Force (1973) de Ted Post. Harry Calahan est le héros ultime, l’incarnation de sa vision du monde. Ses deux films sont les seuls, où en tant que scénariste, il ne se soit pas senti trahi. Il est malmené par son idole, John Huston, qui pousse Juge et hors-la-loi (The Life and Time of Judge Roy Bean, 1972), vers la comédie burlesque. Tout aussi désappointé par Jeremiah Johnson (1972) de Sydney Pollack.

Anticommuniste compulsif, fasciné par les armes, la force brute et Nietzsche, Milius, est une des personnalités les plus controversés du microcosme hollywoodien. Grande gueule, Milius est avant tout un provocateur au sein d’une communauté au règne la bienveillance et le progressisme béat. Il réécrit, restructure des scénarios et finalise des dialogues dans de nombreux films sans en être, pour des raisons syndicales, crédités au générique, on pense évidemment au long monologue de Bart Quint (Robert Shaw) dans Les Dents de la mer (Jaws, 1975). A la fin des années 60, John Milius écrit avec Francis Ford Coppola, le mythique Apocalypse Now, en reprenant la trame d’Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad. Milius signe même un scénario (Viking Bikers from Hell, 1987) pour la série Deux flics à Miami sous le pseudonyme de Walter Kurtz !

En 1972, John Milius (à 28 ans) accepte la proposition du producteur Lawrence Gordon de réalisé un premier film. Il a carte blanche avec une seule contrainte, respecter un budget plafonné à un million de dollar, ce qui pour un indépendant comme l’AIP (American International Pictures) est un investissement important. Lawrence Gordon laisse le choix à Milius entre un blaxploitation et un film de gangsters. Naturellement, Milius s’oriente vers la seconde proposition, ce qui lui permet tout à la fois une lecture de l’histoire des Etats-Unis et une réflexion sur l’héroïsme.

L’Amérique embourbé dans la guerre du Vietnam, traumatisé par l’assassinat de J.F. Kennedy (1963), de Malcolm X (1965), de Martin Luther King (1968), de Robert Kennedy (1968), le scandale du Watergate (1972), responsables de multiples manipulations politiques sur la scène internationale, n’a plus rien à proposer à la nouvelle génération, plus d’idéal à proposer. John Milius veut encore croire en son pays et se pose une question, qui est le fondement de son cinéma : qu’est-ce qu’un héros américain ? John Milius porte son choix sur John Dillinger, gangster et braqueur de banques, le criminel le plus populaire de la Grande Dépression. Ce qu’il y a de formidable dans le film, c’est la manière dont John Milius travaille autant la tradition (l’époque classique) que la contre-culture américaine. Sa manière de filmer (superbe photo de Jules Brenner) évoque les espaces majestueux des westerns de John Ford, mais son approche est aussi ancrée dans les années 70 avec sa vision de la violence et dans l’utilisation des armes.

Milius est attiré par Dillinger parce qu’il représente une certaine idée de la liberté, de quelqu’un qui combat le pouvoir. Il est un idéal qui le rapproche des pionniers, mais surtout permet à Milius d’être dans le sillage de John Ford. Milius présente avec réalisme le monde impitoyable des années 30, époque disparue, rêvée et fantasmée. Milius par son approche scénaristique et sa mise en scène, nous donne à voir un temps mythique, brutal et violent. Les gangsters, héros de l’Amérique profonde, des déclassés, des victimes de la crise, du monde rural, sont pourchassés par l’Etat. L’ordre est donné de les abattre, c’est un carnage.

John Milius met face à face deux acteurs emblématiques, deux générations, de deux époques du cinéma américain, Ben Johnson représentant le classicisme et Warren Oates la modernité. John Milius est entre les deux, ce qui donne une ambiguïté bénéfique au film et qui lui donne sa force. Milius adhère à l’anarchie de Dillinger, sorte de « Robin des bois » de la misère, mais d’une certaine manière aussi à l’ordre et la violence représentés par le policier Melvin Purvis. D’un côté, Dillinger est un héros américain, reconnu comme tel par la population et de l’autre un représentant de l’autorité, détesté par la population. Une des belles scènes du film, se situe dans une gare quand Purvis demande à un petit garçon, si plus tard, il veut être un G-Men comme lui. Le gamin refuse catégoriquement préférant Dillinger.

Warren Oates est un formidable acteur, il lui sera toutefois reproché son manque de charisme romantique, la marque de fabrique des gangsters à l’écran. Certes Oates ne joue pas dans la même catégorie que Warren Beatty ou Steve McQueen, il n’est pas une star sur qui l’on se projette. Né dans un milieu très modeste en 1928, Warren Oates débute au théâtre dans une petite troupe amateur de l’Université de Louiseville. Ses débuts sont difficiles, il survit en accumulant les petits jobs, fermier, plongeur, gardien de nuit, etc. L’obstination a du bon puisqu’il commence à décrocher de petits rôles à la télévision alternant séries policières et westerns.

Au début des années 60, les spectateurs des salles obscures, le remarquent dans La chute d’un caïd (The Rise and Fall of Legs Diamond, 1960) de Budd Boetticher où il incarne le frère de Legs Diamonds. Mais c’est sous la direction de Sam Peckinpah, ils vont devenir amis, que la carrière de Warren Oates prend une véritable ampleur. Pekinpah tire le meilleur parti de la personnalité très atypique de l’acteur dans Coup de feu dans la Sierra (Ride the High Country, 1962), Major Dundee (1965), La Horde sauvage (The Wild Bunch, 1969), jusqu’à lui offrir le rôle principal d’Apportez-moi la tête d’Alfredo Garcia (Bring Me the Head of Alfredo Garcia, 1974), ce chef-d’œuvre noir, teinté de désespoir et méconnu, marque le sommet de leur collaboration. Antihéros, déglingué, Oates sera rarement en vedette, mais cantonné dans des seconds rôles prodigieux.

Ben Johnson d’ascendance, à la fois Irlandaise et Cherokee, fut un authentique cow-boy. Né en 1919, Ben Johnson est un homme des plaines du Far West. En 1953, il est sacré champion du monde de rodéo. A l’époque, il est déjà un acteur reconnu. La jeune génération de cinéastes du Nouvel Hollywood, le vénérant pour ses rôles chez John Ford et sa présence dans tant d’autres westerns de l’âge d’or. Peter Bogdanovitch, lui écrit sur mesure le personnage de Sam le Lion dans le nostalgique La Dernière séance (The Last Picture Show, 1971). Il refuse dans un premier temps, en raison des dialogues crus et des scènes de nudité que contient le film. John Ford lui fait changer d’avis. Heureusement, puisque Johnson remporte grâce au film de Bogdanovich, Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Steven Spielberg, le dirige à son tour dans son premier film pour le cinéma, Sugarland Express (1974). Ben Johnson est aussi un compagnon de route de Sam Peckinpah et surtout de John Ford. Cascadeur, il est rapidement promu acteur par Ford, jusqu’à être la vedette du Convoi des braves (Wagon Master, 1950). Après Rio Grande (1950), John Ford et Ben Johnson se brouillent. Le fautif en serait l’agent de Johnson qui pour le film suivant aurait demandé une somme « faramineuse » ! Johnson et Ford se retrouveront quatorze ans après pour Les Cheyennes (Cheyenne Autumn, 1964). Pour John Milius, en plus du background de l’acteur, Ben Johnson incarne une violence très masculine, avec un certain sens moral. Bon choix puisque Ben Johnson est excellent en flic du FBI. Ben Johnson et Warren Oates avaient été quelques années auparavant à l’affiche de La Horde Sauvage.

Dans cet univers très masculin, l’ex-chanteuse des Mamas and the Papas, Michelle Phillips, tire son épingle du jeu, en incarnant, Billie, la « petite amie » de Dillinger. Billie est embarquée dans un voyage sans retour. Elle est la seule à savoir Dillinger, impuissant. Leur relation s’apparente à du sadomasochisme. Cet aspect de la personnalité de John Dillinger mis en lumière par Milius, le rattache à la longue tradition des gangsters à la sexualité fragile ou déviante.

Après Dillinger, John Milius poursuit dans la réalisation avec l’excellent et nuancé Lion et le Vent (The Wind and the Lion, 1975) avec Sean Connery, puis Graffiti Party (Big Wednesday, 1978), œuvre semi-biographique qui mérite d’être redécouverte, enfin l’inégal Conan, le barbare (Conan the Barbarian, 1982), sorte d’apothéose lyrique, qu’il ouvre par une citation de Friedrich Nietzsche : « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort ». Les films de cette première période sont certainement les meilleurs. Par la suite, il laissera libre cours à ses penchants, livrant avec L’Aube rouge (Red Dawn, 1984), l’histoire la résistance d’un groupe d’étudiants dans une Amérique envahie et occupée par les communistes, un sommet de ringardise. Tant s’en faut de Dillinger, brillantissime illustration du film de gangsters. Le cinéma de John Milius à son meilleur.

Fernand Garcia

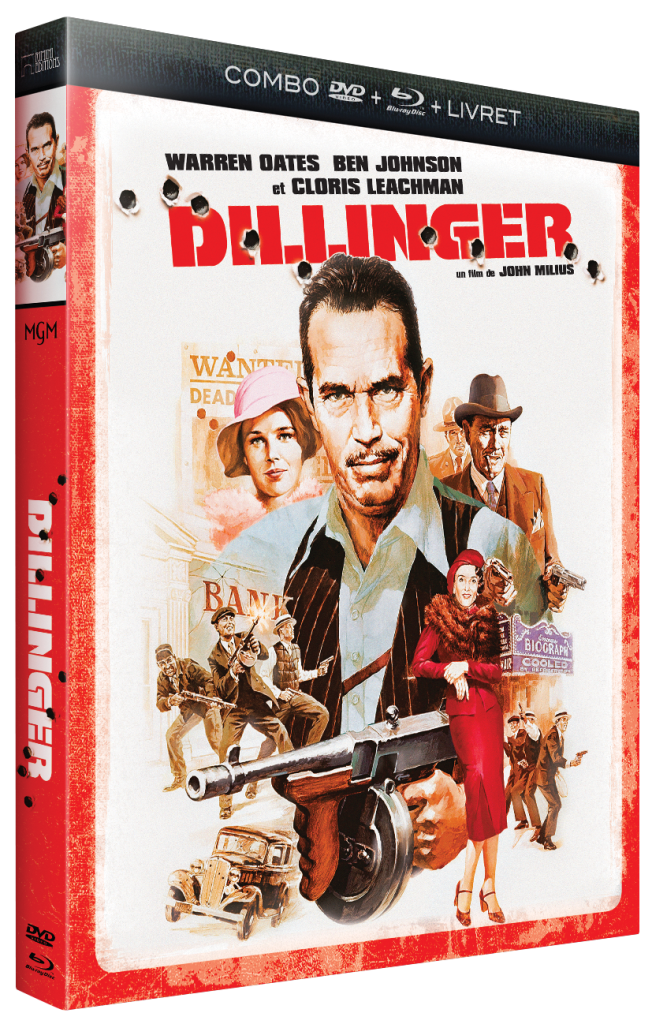

Dillinger, une édition (combo DVD – Blu-ray + livret) chez Rimini Editions, Un superbe report HD avec une remarquable section de compléments : Un héros américain, entretiens avec Samuel Blumenfeld, Olivier Père et Jacques Demange (26 mn). Le Nouvelle Horizon de John Milius, entretien avec Jacques Demange. John Milius « réactive la mythologie du western » (9’33’’). John Milius et le mythe Fordien, entretien avec Samuel Blumenfeld, « Je pense que fondamentalement Milius est un cinéaste réactionnaire, au sens où pour lui, il y a un ancien temps », très bonne approche de John Milius, cinéaste qui « s’inscrit dans un passé rêvé, mythique… » (13’31’’). Shooting Dillinger (Le tournage de Dillinger) entretien avec Jules Brenner, directeur de la photographie (12 minutes). Gangster Original, entretien avec Lawrence Gordon, producteur et directeur de la production de l’AIP (10 mn). Balles et ballades, entretien avec Barry De Vorzon, compositeur (12 mn). La bande-annonce d’époque (2 mn). A cet ensemble, Rimini Edition ajoute un livret : Wanted Dillinger de Stéphane Chevalier, de nombreuses informations sur film (tournage, casting, anedoctes…) et complété par un entretien avec Steve Kanaly (32 pages).

Dillinger un film de John Milius avec Warren Oates, Ben Johnson, Michelle Phillips, Harry Dean Stanton, John Ryan, Richard Dreyfuss, Geoffrey Lewis, Roy Jenson, Cloris Leachman, Steve Kanaly… Scénario : John Milius. Directeur de la photographie : Jules Brenner. Décors : Trevor Williams. Effets spéciaux : A.D. Flowers et Cliff Wenger. Montage : Fred R. Feitshans, Jr. Musique : Barry De Vorzon. Producteur associé : Robert A. Papazian. Producteurs exécutifs : Samuel Z. Arkoff et Lawrence A. Gordon. Producteur : Buzz Feitshans. Production : A.I.P. American International Pictures. Etats-Unis. 1973. 107 minutes. Couleur. Movilab. Caméra Eclair. Super 16 gonflé en 35 mm. Format image : 1,85 :1. 16/9e Son : Version originale sous-titrées en français et Version française. DTS-HD Dual mono. Interdit aux mois de 12 ans.