Plusieurs plans nous montrent d’abord une grande maison entourée d’arbres centenaires, une de ces opulentes maisons à colonnes du Sud des États-Unis, qui suinte la fortune illicite, le faste fané d’une aristocratie décadente, l’intolérance d’une société pudibonde. Nous sommes en 1927. A l’intérieur le maître des lieux (Victor Buono) écrase de sa morgue et de son mépris un jeune homme un peu effrayé, John (Bruce Dern), qui veut s’enfuir avec sa fille chérie Charlotte (un tableau au mur nous montre une jeune Bette Davis en robe virginale), tout en étant par ailleurs marié à une certaine Jewel. Le gros Papa n’est pas content du tout et John accepte de rompre avec Charlotte. Le lendemain un bal est donné dans la grande maison. Dans un coin écarté, Charlotte pleure devant son amoureux qui se défile, puis elle quitte la pièce dans le plus grand désespoir. Resté seul, le jeune homme se lamente à son tour, lorsqu’une femme dont on ne voit pas le visage (Charlotte ?) arrive avec un hachoir et le coupe prestement en morceaux. Charlotte arrive dans la salle de bal devant les invités consternés, sa belle robe blanche tachée de sang, tandis que Papa s’approche d’elle pour lui venir en aide.

Retour au présent (1964, année de tournage du film). Dans la nuit, des enfants passent près de la tombe de Papa (mort en 1928, un an seulement après le drame) et s’approchent de la maison qu’ils disent hantée. Un jeune garçon, en guise de bizutage, doit s’y introduire. Dans le noir il est surpris par Charlotte qui surgit d’un fauteuil lorsqu’il met en marche une boîte à musique, et il s’enfuit terrorisé. Charlotte (Bette Davis, 56 ans en 1964) sort de la maison en tenant la boîte à musique et reste sur le seuil, hébétée, en appelant John, son amoureux découpé et défunt. Début du générique, pendant que des voix enfantines chantent une comptine cruelle (« Coupe, coupe, chère Charlotte / Coupe, coupe, jusqu’à sa mort / Coupe-lui la main et la tête / Coupe, coupe, ton amant… »), et l’on finit en gros plan sur le visage de Bette Davis comme surgi du noir, le visage d’une femme perdue dans ses souvenirs, énigmatique, retenant ses larmes, folle peut-être.

C’est ce que j’appelle un sérieux pré-générique. Si l’on n’est pas tout de suite dans le bain, c’est à désespérer. D’autant qu’on enchaîne sur Charlotte au réveil tirant à la carabine sur les ouvriers qui arrivent avec des bulldozers pour raser sa maison (une route doit y être construite). Le film nous saisit dès le début et ne nous lâche plus, par la puissance de sa narration, son énergie, son côté à la fois m’as-tu-vu et sincère, son impétuosité provocante et vibrante, sa maîtrise pleine de coups de force et de subtilités. Aldrich nous a, il est vrai, habitué à un cinéma musclé et racé, qui prend les tripes en même temps que la tête (pour rester dans les métaphores bouchères). Je me souviens de En quatrième vitesse (Kiss me deadly, c’est plus joli en anglais), polar frénétique et allégorique, superbe de violence et d’invention. Je me souviens de Bronco Apache où Burt Lancaster est un Indien qui a du mal à être en paix avec les Blancs et avec lui-même, de Vera Cruz où le même Burt Lancaster et Gary Cooper se disputent âprement un magot. Du Grand couteau où Jack Palance et Ida Lupino sont superbes. De Tout près de Satan où Jack Palance (encore lui, avec son visage incroyable) et Jeff Chandler, juste après la guerre, doivent déminer et désamorcer des bombes dans les ruines de Berlin, superbe noir et blanc, suspense garanti, coproduit par la Hammer. Je me souviens des Douze salopards, évidemment, concentré de testostérone, peut-être pas sa plus grande réussite mais qui posa en tout cas les jalons du film de bras-cassés-qui-deviennent-des-supers-soldats-et-accomplissent-vaillamment-leur-mission. Et puis son dernier film, Deux filles au tapis, où Peter Falk est l’entraîneur de deux catcheuses légèrement has been, film tendre et drôle, plein de fraîcheur et de vitalité. Bref : Robert Aldrich, c’est du costaud.

Deux ans avant Chut, chut, chère Charlotte, il réalise Qu’est-il arrivé à Baby Jane ?, duel au sommet de deux monstres de cinéma, Bette Davis et Joan Crawford (ennemies à la ville comme à l’écran), et gros succès au box-office. Étant aussi producteur d’une grande partie de ses films (avec la Associates & Aldrich Company), il essaie de recréer le doublé gagnant et réengage les deux actrices pour Chut, chut, chère Charlotte. Le tournage commence, mais les problèmes se multiplient, et je ne sais pas trop comment ça se passe (les versions divergent fortement), mais Joan Crawford se trouve écartée du film, censément malade, et apprend par la radio son remplacement par Olivia de Havilland. C’est donc la « sweet Olivia », avec son visage d’ange un peu trop gentil, qui reprend le rôle de Miriam, la cousine que Charlotte appelle à la rescousse, mais qui se révèle, bien sûr, un peu moins sympathique que prévu. Olivia de Havilland est formidable dans un des rares contre-emplois de sa carrière, elle joue les perverses avec la délectation doucereuse de ces femmes trop jolies pour être honnêtes, comme si sa céleste façade ne servait qu’à dissimuler les plus noires pensées.

Tous les acteurs sont d’ailleurs épatants : Victor Buono, le Papa ogre et protecteur; Bruce Dern, l’amoureux qu’on devine légèrement veule et opportuniste; Mary Astor, femme légitime du précédent, malade d’un passé qui la hante; Cecil Kellaway, l’enquêteur matois et sympathique; Joseph Cotten, le médecin alcoolique pas très futé sous la coupe (de champagne) de la machiavélique cousine Miriam; et Agnès Moorehead, elle aussi (comme Cotten) ancienne de la bande du Mercury Theatre d’Orson Welles, ici gouvernante souillon de Charlotte, le cheveu gras et sale, pleine de bon sens populaire, et qui remporte la palme de l’accent le plus épais (parce que je ne suis pas anglophone de naissance, mais ici tout le monde parle avec ce qui semble être un accent du Sud plus ou moins prononcé – j’imagine que c’est un peu comme dans ces adaptations de Pagnol où des acteurs parisiens font semblant d’être marseillais). Mais évidemment, le centre névralgique du film, c’est Bette Davis, ce personnage au visage et au corps vieillis mais qui s’accroche encore si fort à l’enfance, entre la folie et l’innocence, entre la douceur et la violence, avec ces nattes qui font parfois d’elle une très vieille petite fille, qui cherche encore son premier et seul amour disparu. Et dès le début, l’autre personnage essentiel du film, c’est la maison. Cette grande maison du Sud qui tombe en décrépitude, en bonne voie pour être rasée au bulldozer et faire place au monde moderne des routes et des ponts, et devenue au fil des ans tout à la fois le mausolée et la geôle de Charlotte, enterrée vivante dans ces images du passé.

Le film multiplie les plans très graphiques d’enfermement, d’escaliers en spirale, de barreaux et d’ombres verticales, de vieille cathédrale qui se referme sur ses occupants (le noir et blanc du chef-opérateur Joseph Biroc (17 films avec Aldrich) est superbe, contrasté, riche, avec des noirs profonds qui menacent constamment d’engloutir de fragiles mais intenses zones de lumière et des visages toujours au bord de disparaître.) Maison hantée pleine de fantômes, on est parfois très proche de La maison du diable, le beau film de Robert Wise tourné un an auparavant en Scope noir et blanc, lui aussi plein de présences mystérieuses. Maison-tombeau avec la sépulture du père dans le jardin, et son portrait sur plusieurs murs. Maison-fleur vénéneuse, dans la moiteur de la Louisiane, qui emprisonne et empoisonne ceux qui y séjournent. Maison-prison qui enferme le récit et les personnages dans un huis clos poisseux et étouffant. Maison-train fantôme, qui dans ses circonvolutions se prête admirablement aux mises en scène macabres et enserre la pauvre Charlotte dans les images cauchemardesques d’un passé omniprésent.

L’éternelle petite fille y revit en boucle ses traumatismes de jeunesse. Charlotte est une femme incapable de sortir de l’enfance (d’où aussi la présence de la comptine entêtante qui parle de tête coupée), maintenue dans cet état proche de la démence par de rusés comploteurs (elle rejoint en cela la cohorte des femmes qu’on essaie de rendre folle au cinéma, Ingrid Bergman en tête dans Hantise de Cukor ou Les amants du capricorne de Hitchcock, ce dernier film utilisant aussi une tête coupée). On peut aussi voir des points communs avec Les diaboliques tourné en 1955 par Clouzot, où des personnages sans scrupules et sans pitié s’entre-déchirent.

Il y a de la sauvagerie chez Aldrich, chez ses personnages qui laissent parfois éclater une brutalité inattendue, dans les confrontations à fleuret moucheté ou au contraire frontales et violentes, parfois aussi dans la mise en scène où de brutales ellipses bousculent la narration, où de brusques coups de zoom viennent chercher un détail essentiel ou permettre de passer rapidement d’un espace à un autre, où la violence des sentiments se traduit en images aux contrastes coupants comme des lames. Il y a chez Aldrich de la sauvagerie en même temps que de l’élégance, combinaison assez rare au cinéma. Chut, chut, chère Charlotte nous offre un mélange étonnant de subtilité et de romanesque débridée, qui empreinte aussi bien au Grand-Guignol qu’à la grande forme du mélodrame, pour nous raconter une histoire d’emprise et d’obsession, d’enfermement moral et physique, et finalement l’histoire d’une libération inespérée. Chut, chut, chère Charlotte, continue à te taire, mais sache qu’on peut parfois trouver la paix dans le meurtre, et le soleil après la nuit intérieure (par contre, vu la conjoncture et les prix de l’immobilier, je suggère de changer de crèmerie.)

Emmanuelle Le Fur

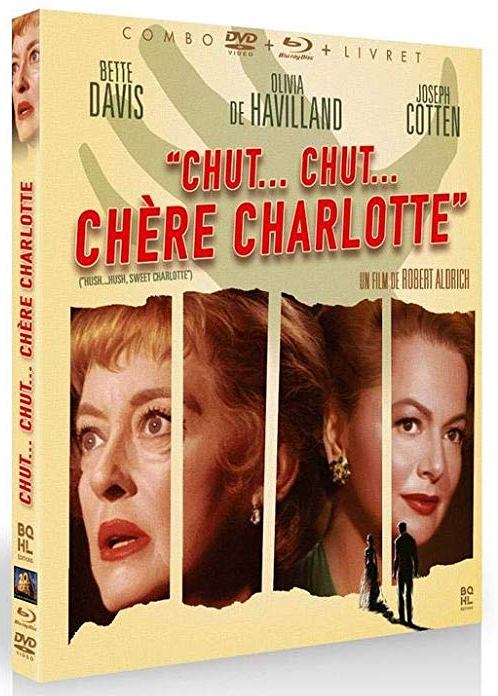

Chut, chut, chère Charlotte est disponible en édition combo (Blu-ray + DVD) avec un livret sur le film chez BQHL éditions.

Chut, chut, chère Charlotte (Hush… Hush, Sweet Charlotte) un film de Robert Aldrich avec Bette Davis, Olivia de Havilland, Joseph Cotten, Agnes Moorehead, Cecil Kellaway, Victor Buono, Mary Astor, Wesley Addy, William Campbell, Bruce Dern, George Kennedy… Scénario : Henry Farrell et Lukas Heller d’après une nouvelle d’Henry Farrell. Directeur de la photographie : Joseph Biroc. Décors : William Glasgow. Costumes : Norma Koch. Montage : Michael Luciano. Musique : Frank DeVol. Producteur : Robert Aldrich. Production : Associates & Aldrich Company – 20th Century Fox. Etats-Unis. 132 minutes. Noir et blanc. Format image : 1,85 :1. Interdit aux moins de 12 ans. 7 nominations aux Oscars 1965. Golden Globes de la meilleure actrice dans un second rôle (Agnes Moorehead).