1909. C’est la Belle Époque. Les grandes villes américaines rivalisent en raffinement avec les capitales européennes. La science et l’industrie propulsent l’Occident vers l’avenir. Quatre ans plus tôt, Albert Einstein expose sa théorie de la relativité. L’art est en effervescence, le progrès semble inarrêtable, et l’Est américain découvre la culture sous toutes ses formes. Cette même année, Le Vol du grand rapide marque l’avènement du western au cinéma. Mais à l’Ouest, la réalité est tout autre. Ici, il ne s’agit pas d’inventer l’avenir, mais de survivre. Les grands ranchs engagent des hommes armés pour protéger leurs terres, et les hors-la-loi rôdent. Une bande de criminels traverse le Rio Bravo et entre au Texas, semant la mort sur son passage.

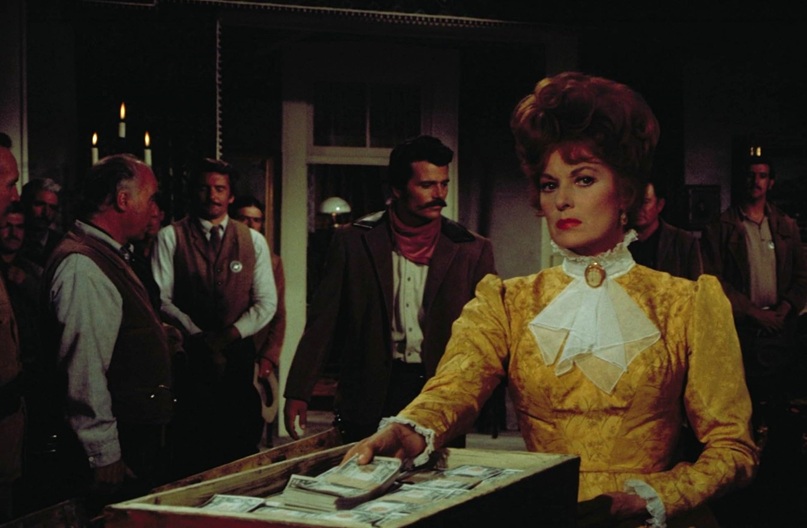

À leur tête, John Fain (Richard Boone), ancien agent de paix devenu braqueur de banques et assassin. Autour de lui, une poignée de tueurs endurcis : O’Brien (Glenn Corbett), tireur d’élite, rapide et précis. Pop Dawson (Harry Carey Jr.), ancien membre de la bande à Jesse James, avec une douzaine d’hommes à son actif. Trooper (Jim Burk), lâche impitoyable, qui n’hésite pas à abattre ses cibles dans le dos. William Fain (Robert Warner), expert au fusil Greener, redoutable à courte portée. James William Duffy (Dean Smith), tueur depuis l’âge de quatorze ans, après avoir supprimé un client de sa mère prostituée. William Devries (Jeff Wingfield), criminel précoce, déjà meurtrier avant ses vingt et un ans. Walt Devries (Everett Creach), son aîné de vingt ans, rustre à l’apparence de fermier mais sans pitié. John Goodfellow (Gregg Palmer), le pire d’entre eux, tueur de femmes et d’enfants, sans remords ni conscience. Le groupe avance vers le ranch McCandles. Leur objectif : un raid infâme, afin de kidnappé Little Jake (Ethan Wayne), le jeune petit-fils de Martha McCandles (Maureen O’Hara) afin d’obtenir une rançon d’un million de dollar. L’opération est un carnage. Fain part avec l’enfant…

Le générique de Big Jake donne immédiatement le ton, opposant des photographies d’époque illustrant les bouleversements scientifiques, industriels et artistiques des grandes villes à un Ouest américain figé dans des mœurs d’un autre temps. Le contraste est saisissant entre une modernité en marche et la violence persistante de l’Ouest sauvage. Dans le camp des vétérans, on trouve John Fain et Jacob McCandles (John Wayne), deux hommes aux morales radicalement opposées. Fain et sa bande sont des brutes surgies d’un passé sans foi ni loi, où seule compte la loi du plus fort et la puissance des armes. McCandles, quant à lui, incarne un cow-boy vieillissant, attaché au bon sens des pionniers mais à mille lieues du modernisme de ce début de XXe siècle. Au-delà du duel entre Jake et Fain, le film explore le conflit entre générations. Les fils de Jake incarnent une modernité pragmatique, s’appuyant sur la technologie (pistolets automatiques, motos), tandis que leur père demeure fidèle à ses méthodes éprouvées. Cette opposition est au cœur du récit et donne au film une profondeur supplémentaire, transformant ce qui aurait pu être un simple western d’action en une réflexion sur le passage du temps et l’évolution du mythe de l’Ouest.

L’opposition entre tradition et modernité se ressent également dans la mise en scène. Big Jake, western tardif de 1971, s’inscrit dans une période de transition où le genre évolue sous l’influence de cinéastes comme Sam Peckinpah, avec sa violence crue, et des westerns européens, qui réinventent les codes avec une approche plus cynique et désenchantée. Pourtant, Big Jake ne bascule jamais complètement dans cette esthétique : il conserve une structure et un ton typiquement américains, notamment dans sa représentation du héros et dans l’accent mis sur les relations familiales. Pour orchestrer cette fusion entre ancien et nouveau monde, John Wayne – à la fois acteur et producteur – fait appel à George Sherman, un vétéran du genre. Mais Sherman surprend en intégrant une brutalité inédite pour un film avec Wayne, notamment dans la première séquence, où la violence frappe avec une intensité inhabituelle. Big Jake cherche clairement à s’adapter à son époque. Fait intrigant, certaines sources rapportent que les scènes les plus violentes auraient en réalité été dirigées par John Wayne lui-même. Affaibli par la maladie, George Sherman aurait cédé la mise en scène à l’acteur sur plusieurs séquences.

Cependant, cette incursion dans une modernité plus rugueuse laisse rapidement place à une narration plus traditionnelle, ponctuée de touches d’humour typiques des westerns du Duke. Big Jake oscille ainsi entre héritage et renouveau, symbolisant à lui seul la transition du genre à l’aube des années 1970. À cette époque, le western américain est en net déclin. Big Jake s’apparente à un baroud d’honneur, comme si John Wayne et George Sherman avaient voulu rassembler une dernière fois à l’écran toute une génération d’acteurs qui s’était consacrée au western.

Le film réunit ainsi des vétérans du genre, des « vieux routiers des plaines de l’Ouest » : Bruce Cabot (dont ce sera le dernier film), Harry Carey Jr., Jim Davis, John Agar, Gregg Palmer, Hank Worden… Dans cette continuité entre passé et avenir, Big Jake met aussi en scène deux fils de légendes du cinéma. Les enfants de Jake McCandles sont interprétés par Patrick Wayne, fils de John Wayne, et Christopher Mitchum, fils de Robert Mitchum. Pour Christopher Mitchum, il s’agit du troisième et dernier film aux côtés du Duke, après Chisum (1970) et Rio Lobo (1970). Sa collaboration avec Wayne s’interrompt sur le tournage de Big Jake en raison de divergences politiques.

Patrick Wayne, quant à lui, fait ici sa dernière apparition aux côtés de son père. Il a joué dans dix films avec lui, voire onze si l’on compte sa brève figuration dans Rio Grande (1950), où il n’avait que 11 ans. Il collabore aussi à plusieurs reprises avec John Ford, avec ou sans son père. Au milieu des années 1970, il devient la vedette de films d’aventure à effets spéciaux populaires, notamment Sinbad et l’Œil du tigre (Sinbad and the Eye of the Tiger, 1977) de Sam Wanamaker et Ray Harryhausen, et Le Continent oublié (The People That Time Forgot, 1977) de Kevin Connor, d’après Edgar Rice Burroughs. À un moment, il est même pressenti pour incarner Superman avant que le rôle ne revienne finalement à Christopher Reeve.

Enfin, Big Jake marque aussi les débuts d’Ethan Wayne, le demi-frère de Patrick, qui incarne le malheureux petit-fils de Jake McCandles. D’abord attiré par la cascade, il revient comme acteur dans The Blues Brothers (1980) de John Landis. Il connaît le succès en incarnant Storm Logan dans le soap Amour, gloire et beauté. Aujourd’hui, il dirige la John Wayne Enterprises ainsi que la John Wayne Cancer Foundation, créée après la mort de son père.

Big Jake marque la cinquième et dernière collaboration à l’écran entre John Wayne et Maureen O’Hara, un duo emblématique du cinéma hollywoodien. Leur alchimie éclate dès Rio Grande (1950), avant d’atteindre son apogée dans L’Homme tranquille (The Quiet Man, 1952), chef-d’œuvre où leur relation passionnée et orageuse devient légendaire. Ils se retrouvent ensuite, une troisième et dernière fois sous la direction de John Ford, dans L’Aigle vole au soleil (The Wings of Eagles, 1957). Puis dans Le Grand McLintock (McLintock!, 1963), western réalisé par Andrew V. McLaglen et produit par Batjac. Si cette ultime réunion dans Big Jake n’est pas aussi marquante que leurs précédentes collaborations, elle reste néanmoins plaisante, portée par une complicité évidente entre les deux acteurs. Le film leur offre quelques scènes où transparaît leur complicité. Maureen O’Hara et John Wayne étaient de grands amis dans la vie privée qui se reflètent à l’écran.

Richard Boone est l’une des figures les plus imposantes du cinéma américain. Il descend d’une lignée prestigieuse : son arrière-arrière-arrière-grand-père n’était autre que Squire Boone, frère du légendaire trappeur Daniel Boone. Son père, avocat d’affaires, et sa mère, d’origine juive russe, lui assurent une éducation rigoureuse. Richard Boone avait beaucoup bourlingué, exerçant une multitude de métiers, avant d’étudier l’art dramatique à l’Actors Studio.

Il fait ses débuts à Broadway aux côtés de Judith Anderson et John Gielgud dans Médée d’Euripide. Sa vie bascule lors d’un simple essai où il donne la réplique à une actrice. Il impressionne Elia Kazan et Lewis Milestone, qui recommandent à la 20th Century Fox de lui offrir un contrat de sept ans, comme cela se faisait à l’époque. Son premier rôle au cinéma est celui d’un officier des Marines dans Okinawa : Le Verdun du Pacifique (Halls of Montezuma, 1951) de Lewis Milestone. Il enchaîne rapidement avec des rôles sous la direction de cinéastes majeurs du studio, tels que Henry Hathaway (Le Renard du désert, 1951), Delmer Daves (Return of the Texan, 1952) et Jacques Tourneur (Le Gaucho, 1952). Il croise pour la première fois Maureen O’Hara sur le tournage de La Loi du fouet (Kangaroo, 1952), à nouveau dirigé par Lewis Milestone. Elia Kazan lui confie ensuite un rôle marquant dans Le Cirque en révolte (Man on a Tightrope, 1953) et fera à nouveau appel à lui pour L’Arrangement (The Arrangement) en 1969.

Avec son physique rude et sa voix puissante, Richard Boone est rapidement cantonné aux rôles de crapules violentes, voire sadiques. Il marque les esprits en incarnant Ponce Pilate dans La Tunique (The Robe, 1953), premier film tourné en CinemaScope, un succès retentissant réalisé par Henry Koster. Il semble prendre plaisir à jouer des personnages sadiques et répugnants, ce qui contribue à asseoir sa notoriété. Son nom gagne en importance sur les affiches, d’abord dans des productions mineures, avant d’obtenir un rôle de premier plan dans L’Homme de l’Arizona (The Tall T, 1957), chef-d’œuvre de Budd Boetticher aux côtés de Randolph Scott et Maureen O’Sullivan.

Il décroche ensuite son premier rôle en tête d’affiche avec J’enterre les vivants (I Bury the Living, 1958), un film d’horreur indépendant réalisé par Albert Band. John Wayne le dirige dans Alamo (1960), où il incarne le général Sam Houston. Il livre une performance magistrale dans Rio Conchos (1964), un western de Gordon Douglas, et se distingue également dans Le Seigneur de la guerre (The War Lord, 1965), un drame moyenâgeux de Franklin J. Schaffner, ainsi que dans Hombre (1967), western moderne réalisé par Martin Ritt avec Paul Newman. Parallèlement au cinéma, Richard Boone jouit d’une grande popularité aux États-Unis grâce à ses nombreuses apparitions dans des séries télévisées. Il est à l’origine du projet Hawaï, police d’État, mais le rôle principal, initialement prévu pour lui, revient finalement à Jack Lord. Richard Boone s’éteint prématurément en janvier 1981 à l’âge de 63 ans. Son dernier film est une coproduction américano-anglo-japonaise, Bushido : le sabre du Shogun (The Bushido Blade, 1981), réalisé par Tom « Tsugunobu » Kotani, où il partage l’affiche avec Toshirô Mifune.

Dans Big Jake, Richard Boone, apporte à son personnage une nuance qui dépasse le simple archétype du hors-la-loi. Fain et Jake McCandles sont deux forces opposées, l’une ancrée dans le cynisme, l’autre attachée à un certain code d’honneur du passé. Il retrouve une dernière fois John Wayne pour Le Dernier des géants (The Shootist, 1976) de Don Siegel, western crépusculaire qui marque la fin de l’éblouissante carrière du Duke.

Big Jake est né de la plume d’Harry Julian Fink et de son épouse, Rita M. Fink. Né en 1923, Harry J. Fink débute très jeune sa carrière d’écrivain en signant des pièces radiophoniques à suspense. À la fin des années 1950, il se tourne vers la télévision et scénarise des épisodes de séries westerns et policières, parfois sous le pseudonyme de John Wry. Son premier scénario pour le grand écran est Major Dundee (1965), western épique réalisé par Sam Peckinpah avec Charlton Heston. Il adapte ensuite le roman d’Alistair MacLean Destination : Zebra, station polaire (Ice Station Zebra, 1968) pour John Sturges, confirmant son talent pour les récits d’action.

À partir des années 1970, il collabore avec sa femme, Rita, qui cosigne plusieurs scénarios avec lui. Ensemble, ils créent l’un des personnages mythiques du polar urbain : l’inspecteur Harry Callahan. L’Inspecteur Harry (Dirty Harry, 1971) est tout naturellement proposé à John Wayne, qui refuse en estimant que le scénario glorifie la violence. Le rôle revient finalement à Clint Eastwood, qui accepte le projet quasiment tel quel et engage son ami Don Siegel à la réalisation. Le film est un triomphe, mais il suscite aussi de vives polémiques, alimentant encore aujourd’hui les débats biaisés sur son idéologie et son message. Après Big Jake, Harry et Rita écrivent un autre western pour John Wayne : Les Cordes de la potence (Cahill: United States Marshal, 1973), où le Duke incarne un marshal confronté à des pilleurs de banque, dont ses propres fils. Ce western classique est produit par Michael Wayne pour Batjac et réalisé par Andrew V. McLaglen. Par la suite, bien qu’ils soient crédités comme créateurs du personnage d’Harry Callahan dans les suites de la saga L’Inspecteur Harry, ils ne participent plus à l’écriture des scénarios. Leur trace se perd peu à peu dans l’industrie. Harry Julian Fink s’éteint en 2001.

Big Jake est admirablement filmé par William H. Clothier, dont la maîtrise de la lumière et du cadre magnifie les vastes étendues de l’Ouest sauvage. Son travail a contribué à forger l’identité mythologique du western américain, capturant à la fois la grandeur des paysages et l’intensité dramatique des scènes d’action.

Clothier est un chef opérateur essentiel du genre, ayant été le directeur de la photographie de nombreux films de John Ford, dont Les Cavaliers (The Horse Soldiers, 1959) et Les Cheyennes (Cheyenne Autumn, 1964). Mais son talent ne se limite pas à Ford : il collabore également avec des réalisateurs majeurs tels que William A. Wellman, Budd Boetticher, Samuel Fuller, Michael Curtiz et Sam Peckinpah. Pilier de la Batjac, la société de production de John Wayne, il signe l’image de plusieurs de ses productions emblématiques, consolidant l’esthétique robuste et épique associée aux westerns du Duke.

La musique de Big Jake est signée Elmer Bernstein, compositeur légendaire à qui l’on doit notamment la célèbre partition des Sept Mercenaires (The Magnificent Seven, 1960). Il est d’ailleurs possible de reconnaître dans Big Jake quelques accords évoquant ce thème iconique, tant le style de Bernstein s’imprègne de l’énergie et du souffle épique du western classique.

Avec près de 200 bandes originales à son actif, Elmer Bernstein a exploré une incroyable diversité de genres, passant avec une aisance remarquable du drame à la comédie, du film historique au thriller, sans oublier le film d’horreur. Compositeur fidèle et très recherché, il a collaboré avec une impressionnante liste de cinéastes, parmi lesquels Otto Preminger, Alexander Mackendrick, Vincente Minnelli, Anthony Mann, John Frankenheimer, Martin Ritt, Robert Mulligan, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, John Landis et Todd Haynes. Capable de s’adapter aux évolutions du cinéma, il a traversé les époques avec brio. Il demeure d’ailleurs le seul compositeur nommé aux Oscars au cours de six décennies consécutives, des années 1950 aux années 2000, remportant la statuette pour Millie (Thoroughly Modern Millie, 1967) de George Roy Hill. Parmi ses partitions les plus ambitieuses, il considérait celle des Dix Commandements (The Ten Commandments, 1956) de Cecil B. DeMille comme l’une des plus stimulantes, passionnantes et exigeantes de sa carrière.

Big Jake rencontre un beau succès au box-office américain, confirmant l’immense popularité de John Wayne à l’aube des années 1970. Aujourd’hui, ce western reste un divertissement plaisant, d’où émane un parfum de nostalgie pour un style et une époque révolus du cinéma hollywoodien.

Fernand Garcia

Big Jake, une édition Blu-ray et DVD de BQHL Editions, le film est proposé dans un master HD impeccable, restauré en 2K. En complément : Une belle présentation du film par Jean-François Giré. Grand spécialiste et amoureux du genre, Giré replace le film dans l’époque et dans la carrière de John Wayne (38 minutes).

Big Jake, un film de George Sherman (et John Wayne, non-crédité) avec John Wayne, Richard Boone, Maureen O’Hara, Patrick Wayne, Christopher Mitchum, Bruce Cabot, Bobby Vinton, Glenn Corbett, Harry Carey Jr., Jim Davis, John Agar, Ethan Wayne… Scénario : Harry Julian Fink et Rita M. Fink. Directeur de la photographie : William H. Clothier. Décors : Carl Anderson. Costumes : Luster Bayless. FX photographique : Albert Whitlock. Montage : Harry Gerstad. Musique : Elmer Bernstein. Producteur exécutif : John Wayne. Producteur : Michael Wayne. Production : Batjac Productions – Cinema Center Films – Paramount Pictures. Etats-Unis. 1971. 1h50. Technicolor. Panavision. Format image : 2,39:1. Son : Version originale sous-titrées en français DTS-HD Master Audio 5.1 et 2.0 et Version Française 2.0. Tous Publics.