Dans les carnets intimes de Richard Burton, Alexandre le Grand est le seul film hollywoodien qu’il ait tourné dans les années 50 a trouvé grâce à ses yeux. Pourtant, le film a mauvaise presse: Burton y serait peu crédible avec sa perruque blonde et le film bien trop bavard. Balayons d’un coup de glaive toutes ses critiques, Burton a parfaitement raison, de plus, Alexandre le Grand est une épopée intelligente et captivante.

Alexandre le Grand tel que le façonne Rossen est loin des canons héroïques des fresques hollywoodiennes, il n’est ni séducteur ni sympathique, il est cruel, manipulateur, ambitieux. Homme solitaire, enfermé dans une bulle avec ses adorateurs, il avance en exerçant une impitoyable tyrannie. Alexandre ne se reconnaît que dans la loi du plus fort de la graine de dictateur. Grille de lecture simple mais insuffisante, Rossen va plus loin dans l’analyse et livre un portrait complexe d’un homme au comportement insaisissable, tiraillé entre le respect dû à son père, Philippe de Macédoine, conquérant brutal, et sa volonté farouche de s’en affranchir. Cultivé, Alexandre est fasciné par la notion de liberté qu’il trouve auprès des Grecs, alors qu’eux-mêmes ne sont pas à une contradiction près.

L’aventure d’Alexandre, de la Grèce aux rives de l’Indus, dresse la carte d’une expansion idéologique. Il se sert des acquis de la culture grecque pour soumettre d’autres peuples qu’il libère d’une tyrannie tout en instaurant une autre. Les frontières tombent au fil de l’avancée des soldats, une nouvelle carte du monde à la mesure de l’ambition d’Alexandre édifie un Empire sans équivalent dans l’histoire de l’humanité. Il y a de l’Amérique dans cette notion de conquête, dans l’idée de nouvelle frontière et d’expansion sans fin en se servant de la culture, de la liberté, pour asservir les peuples à une domination idéologique. Le faux a les couleurs du vrai, les hommes ne sont que trahison, que calcule et qu’ambition. L’opportunisme est le socle qui maintient un temps les hommes de pouvoir ensemble, un temps.

La force dramatique du film de Robert Rossen se trouve dans la relation entre Alexandre et son père Philippe. Dès sa naissance, Philippe II hésite de le garder en vie. Les superstitions ont la vie dure. Il est celui qui doit prendre sa place, alors comment se maintenir au pouvoir si sa propre progéniture est un ennemi potentiel. Alexandre, jeune homme, doit faire ses preuves et acte d’allégeance à son père. Toute la première partie est l’histoire de ce conflit larvé. Entre eux, Olympias, la mère, manipule tant qu’elle peut dans l’ombre. Philippe est un barbare qui s’imagine au niveau d’un Grec. Il danse soûl sur les cadavres de l’armée grecque à la bataille de Chéronée. Un rustre dans lequel ne se reconnaît pas Alexandre. Il se doit de surpasser son père. La deuxième partie après l’assassinat du père n’est que la lutte d’Alexandre contre ce fantôme. Darius III, roi des Perses, n’en est qu’un des multiples visages. Alexandre doit devenir plus grand, il se détache totalement de la figure du père en se proclamant Dieu. Voyage sans retour au bout de soi-même aux confins de l’Orient, la divinité, la gloire acquise pour les siècles, Alexandre n’a plus qu’à partir au royaume des morts.

On imagine sans peine les longues discussions entre Richard Burton et Robert Rossen. Tout passionné par le personnage et la puissance cinématographique de son épopée, Burton avait enfin un grand texte, des dialogues dignes de cet interprète hors pair de l’Old Vic. Burton est à Hollywood depuis 1952 sous contrat de sept films avec Zanuck. Un contrat à un million de dollars qui a fait jaser le tout Hollywood. Burton est un inconnu, quelques films à son compteur, mais surtout un acteur shakespearien d’une force rare. Fils de mineur Gallois d’une fratrie de quatorze enfants, Burton décroche dès son premier film pour la Fox, Ma cousine Rachel, une nomination à l’Oscar. Le jeune Gallois suscite autant d’intérêt que de jalousie. La critique lui reproche son manque de relief à écran, l’inverse de sa présence sur scène. Burton se refuse à utiliser les trucs des acteurs américains pour gagner les faveurs du public. Il découvre le fonctionnement du studio, tourne des films sur lesquels il n’a aucun pouvoir, le système exige une soumission totale, telle est la règle du jeu. L’acteur de l’Old Vic ne s’y conformera jamais, le système le lui fera payer, il n’obtiendra jamais d’Oscar (7 nominations).

Burton tente à chaque film une composition originale avec ce que les scénaristes mettent à sa disposition. Dialogue passe-partout auxquels il insuffle ce qu’il peut de réalité. Burton fait son travail conscient des niaiseries dans lesquelles le studio le maintient. La Tunique, bondieuserie kitsch en CinemaScope que Burton porte sur ses épaules, est un triomphe qui remplit la crèche de dollars. Zanuck a vu juste. Burton est une star que la Fox consent à « prêter » à United Artists pour Alexandre le Grand.

Burton étudia à fond le personnage d’Alexandre. Il faut dire que l’acteur dévorait trois à quatre livres par semaine dont il livrait des analyses dans ses carnets à faire rougir d’envie le moindre critique littéraire. Rossen n’est pas en reste, il porte le projet depuis des années. Burton et Rossen retravaillent le scénario. Burton s’investit totalement. Le tournage a lieu en Espagne entre février et juillet 1955. Burton retrouve quelques amis de la scène: Stanley Baker, Michael Hordern et William Squire. L’ambiance est festive. Claire Bloom, qui incarne l’une des trois femmes d’Alexandre, reconnaît dans la presse qu’elle est « plutôt sa maîtresse ». Quoi qu’il en soit, Burton est excellent. Il donne corps à un être complexe.

Fredric March est un Philippe puissant et braillard, Danielle Darrieux tient tête à tous ses acteurs shakespeariens (ce qui tient de l’exploit) et dans un rôle secondaire important – Peter Cushing, futur pilier de la Hammer, impressionnant en traître envieux, ses scènes de confrontations avec Alexandre sont magnifiquement écrites. Petite curiosité, l’acolyte de Cushing dans le cinéma d’horreur, Christopher Lee, double l’acteur autrichien Helmut Dantine (Nectenabus).

Alexandre Le Grand, maelström spectaculaire, c’est la représentation de l’Empire Perse magnifique avec ses costumes et ses décors des plus étonnants. Elle se termine sur une interrogation. A qui l’héritage d’Alexandre ? Dans un dernier souffle, Alexandre susurre que l’Empire revienne « au plus fort ». Alexandre meurt sans connaître la défaite.

Fernand Garcia

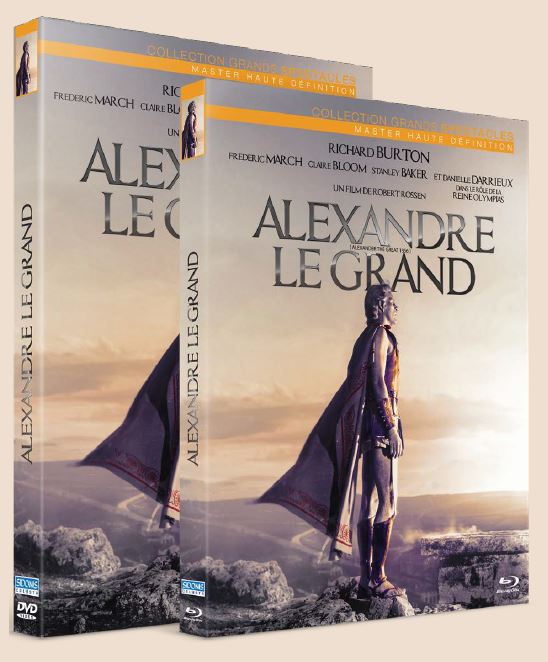

Alexandre le Grand est édité par Sidonis Calysta dans la collection Grands spectacles pour la 1ère fois en Blu-ray (master HD) en bonus la bande-annonce d’époque du film (2,44 minutes) et une présentation par Patrick Brion. L’historien note que le réalisateur Bernard Vorhaus, victime du maccarthysme comme Robert Rossen, est assistant-réalisateur sur le film sous le nom de Piero Vussetta et que sous cette identité, il a travaillé en Europe avec Martin Ritt, King Vidor, Fred Zinnemann, Joseph L. Mankiewicz, William Wyler, etc. Dans son autobiographie (inédite en France), il a passé

cette période totalement sous silence (17 minutes).

Alexandre le Grand (Alexander the Great) un film de Robert Rossen avec Richard Burton, Fredric March, Claire Bloom, Danielle Darrieux, Harry Andrews, Barry Jones, Stanley Baker, Peter Cushing, Michael Hordern, Gustavo Rojo, Niall MacGinnis, Peter Wyngarde, William Squire… Scénario : Robert Rossen. Directeur de la photographie : Robert Krasker. Décors : André Andrejew. Costumes : David Ffolkes. Montage : Ralph Kemplen. Musique : Mario Nascimbene. Producteur : Robert Rossen. Production : Rossen Films S.A. – United Artists. Etats-Unis. 1955. 135 minutes. Technicolor. CinemaScope. Format image : 2.35 :1. Son VOSTF et VF. Tous Publics.