Le film s’ouvre sur de vastes paysages verdoyants dans lesquels chevauche tranquillement un cavalier solitaire, tandis que la classique chanson du générique déroule son programme, avec un refrain qui est aussi le titre original du film, Run for Cover (la confrérie occulte des traducteurs fous a encore frappé avec ce À l’ombre des potences, où s’il y a bien quelques ombres sous le soleil il y a vraiment très peu de potences). Run for Cover, ça veut dire courir se mettre à l’abri, c’est une sorte de sauve-qui-peut, une idée de fuite généralisée. Va dans les collines, prends la piste, dit la chanson, quand les ennuis arrivent, cours à l’abri. En réalité, c’est plutôt un contre-programme, puisque c’est exactement l’inverse que va faire le héros, Matt Dow (James Cagney), et ce qu’il va reprocher à son jeune protégé Davey Bishop (John Derek) dans le dialogue qui explicite le titre : contrairement à beaucoup de gens qui ont des coups durs et continuent à avancer, lui court se planquer (run for cover) et veut un « voyage gratuit » (free ride).

Il faut dire que ça commence assez mal pour les deux hommes, le vieux briscard Matt qui a tôt fait de dégainer quand le jeune Davey arrive dans son dos, mais s’excuse aussitôt de son impolitesse en voyant que Davey s’offusque. Ces deux amis de hasard se dirigent ensemble vers la petite ville où habite Davey, mais à la suite d’un concours de circonstances ils sont pris pour des voleurs, et une milice de bons citoyens menée par un shérif bas de plafond leur tire dessus sans sommation. Matt, qui n’a qu’une égratignure à la tête, n’évite la pendaison que parce que les hommes s’aperçoivent que l’autre « bandit » présumé est Davey, qu’ils connaissent bien, et qui est gravement blessé à la jambe. Matt furieux peut alors s’expliquer devant les citadins penauds, pendant que Davey est conduit à la ferme des Swenson, un père et sa fille Helga (la belle Viveca Lindfors), pour y être soigné.

On connaît le goût de Nicholas Ray pour les jeunes paumés, les adolescents révoltés et brutaux, sa vision presque romantique d’une jeunesse et d’une beauté rongées par la férocité du monde, et cela dès son tout premier film, le très beau Les amants de la nuit en 1948. Davey Bishop est le petit cousin de Bowie, le jeune malfrat qu’y joue Farley Granger, mais aussi du « Pretty boy » Nick Romano (interprété comme ici par John Derek) dans Les ruelles du malheur, du jeune frère meurtrier mais mentalement irresponsable d’Ida Lupino dans La maison dans l’ombre, et plus tard des adolescents rebelles de La fureur de vivre. Il y a aussi chez lui cette violence intérieure qui consume tant de personnages des films de Nicholas Ray, le scénariste frustré du Violent (Humphrey Bogart), le flic irascible de La maison dans l’ombre (Robert Ryan), le petit prof devenu le plus effrayant des mégalomanes par abus de cortisone dans Derrière le miroir (James Mason).

À l’ombre des potences souffre sans doute d’avoir été tourné entre les deux « mastodontes » que sont Johnny Guitare en 1954 (western paroxystique ultra-coloré, si loin de la vraisemblance factuelle mais si près de la vérité psychologique) et La fureur de vivre en 1955 (poème violent à la gloire de l’adolescence, et dont la célébrité planétaire vient aussi de la mort accidentelle de sa vedette, James Dean, un mois avant la sortie du film, dans des circonstances proches de la « course à la mort » qui en est un des points culminants). À l’ombre des potences fait figure de western beaucoup plus classique que Johnny Guitare, avec des péripéties et des personnages beaucoup moins extravagants, comme si Nicholas Ray avait voulu prendre le contre-pied de son film précédent. Parce que Johnny Guitare, c’est peut-être un état-limite du cinéma, en tout cas du western, et Ray a pu préférer revenir aux fondamentaux du genre pour se renouveler.

Le film a des beautés sans doute moins éruptives que ses deux voisins, des beautés plus discrètes, plus secrètes mais bien réelles. Un autre thème récurrent de Ray, concomitant de son empathie pour les jeunes rebelles, est la relation filiale ou, plus généralement, la relation mentor-protégé, presque toujours déclinée au masculin : l’avocat Humphrey Bogart et le jeune délinquant John Derek des Ruelles du malheur; le braconnier chef de bande Burl Ives et le garde-chasse novice Christopher Plummer de La forêt interdite; le jeune paumé de La fureur de vivre et son propre père; le prof qui bat la campagne et son jeune fils dans Derrière le miroir, etc. Ici le motif est repris entre Matt Dow (James Cagney) et Davey Bishop (John Derek), on apprend très vite que Matt a perdu un fils qui aurait l’âge de Davey, 20 ans, s’il avait vécu, ce qui donne aussitôt une justification à l’attachement presque instantané de Matt pour Davey. Mais j’ai toujours pensé (depuis que j’ai vu le film pour la première fois il y a longtemps) qu’il y avait là quelque chose qui dépassait la simple explication psychologique, quelque chose de plus beau et de plus mystérieux, une opacité, une obstination qui, elle, ne s’explique pas aussi facilement, un peu comme l’amitié têtue mais incomprise du Doulos de Jean-Pierre Melville, ou comme ce personnage mutique joué par Robert Duvall dans le beau film Tomorrow (adapté de Faulkner), attaché à un enfant qui n’est pas le sien, qu’on lui enlève, et qui des années plus tard se retrouve juré du procès d’un jeune homme qui est cet enfant devenu meurtrier, et qui refuse obstinément de le reconnaître coupable. Ici Matt refuse de voir à quel point Davey est un « mauvais fils » (ou il ne le voit qu’à la toute fin, et là encore, d’une certaine façon, en se trompant). Je trouve particulièrement touchant cet acharnement à ne pas tenir compte de la réalité, cette façon d’être toujours à côté de la plaque (pour quelqu’un qui a accepté de porter cette petite plaque de fer blanc qui est l’étoile de shérif, et le fait avec une incontestable autorité), cette sorte d’amour inconditionnel qui refuse de voir les faits, cet incroyable entêtement d’un homme pourtant expérimenté et revenu de tout à accorder sa confiance à quelqu’un qui ne la mérite pas, et ce malgré les faiblesse, bassesses, manquements et trahisons répétés.

C’est d’autant plus touchant que le personnage est chargé de l’énergie énorme du comédien James Cagney, pas exactement un jeune homme au moment du film (56 ans), sorte de pile électrique d’1,65m, petit mec dressé sur ses ergots comme un coq de combat. Ce danseur de formation (il a fait son apprentissage dans les années 20 en jouant et dansant dans des spectacles de Broadway), dont la devise de comédien était « never relax » (ne jamais se relaxer), a gardé toute sa vie un sens de l’espace et une grâce singulière dans ses mouvements. Solidement campé sur ses pieds avec le corps légèrement projeté vers l’avant (d’autant plus projeté qu’il est en colère), les poings parfois fermés même dans un duo amoureux, souvent filmé en légère contre-plongée, Cagney n’est plus le gangster de tant de films noirs mais un homme qui accepte et contrôle sa propre violence, certes tireur émérite mais qui sait user du revolver avec discernement, équité et intelligence. Un vrai héros de western, dont finalement le seul point faible est son aveuglement face à Davey, aggravé par le fait que John Derek ne fait pas vraiment le poids face à lui.

Derek avait eu son premier rôle important 6 ans plus tôt, en 1949, dans Les ruelles du malheur, produit et interprété par Bogart et réalisé par Nicholas Ray, où son jeune truand à belle gueule Nick Romano (qui a pour devise live fast, die young, and have a good-looking corpse / vivre vite, mourir jeune, et laisser un beau cadavre) est raisonnablement convaincant, mais loin de l’angoisse fébrile et de la profondeur psychologique de, par exemple, Farley Granger dans Les amants de la nuit. Puis il enchaîne les films d’aventures plus ou moins exotiques (genre L’épée de Monte-Cristo ou Les aventures de Hadji), et après ce second Nicholas Ray il jouera encore dans un certain nombre de films, sans grande conviction (lui-même dira ne pas aimer le métier de comédien), et passera à la réalisation pour une dizaine de films, apparemment sans beaucoup plus de conviction. Il a entre autres été marié aux comédiennes Ursula Andress, Linda Evans et Bo Derek (ses femmes rajeunissaient à mesure qu’il vieillissait), en a fait jouer certaines (par exemple Bo Derek dans son Tarzan L’homme singe de 1981, qui n’a pas laissé un souvenir impérissable).

Gilles Deleuze, dans les deux ou trois pages qu’il consacre à Nicholas Ray dans L’image-mouvement, le rattache à l’abstraction lyrique. Cela s’applique sans doute parfaitement à Johnny Guitare mais un peu moins au calme relatif de À l’ombre des potences. S’il y a dans le film moins de lyrisme décoiffant, on y voit par contre un mouvement des personnages vers l’abstraction, particulièrement dans toute la dernière partie du film où, parti à la tête d’un groupe de villageois à la poursuite de bandits qui viennent de voler la banque, Matt au seuil d’un désert de pierre se retrouve lâché par tout le monde sauf Davey, et ils continuent la poursuite tous les deux, s’enfonçant dans un univers de plus en plus hostile et minéral. Le moment où ils se séparent du reste des cavaliers est évidemment très symbolique, souligné par le changement radical de paysage (où il n’y a plus aucune trace de verdure mais des rochers à perte de vue), et par le fait qu’ils doivent descendre dans une sorte de dédale de ravines très pentues, pendant que les autres les regardent partir depuis une hauteur. Les deux hommes à cheval deviennent des silhouettes de plus en plus petites à mesure qu’ils s’enfoncent dans les sinuosités de cette vallée aride, tandis que sur l’éperon rocheux les hommes qui les regardaient s’éloigner s’en vont un à un pour rentrer chez eux. Matt et Davey sont ensuite pris dans une tempête de sable qui achève de troubler les repères, ils deviennent des ombres dans un brouillard de poussière (et c’est au cœur de ce lieu sans contour que Davey tente pour la première fois de tuer Matt en lui tirant dessus, comme s’il fallait cette désintégration du décor pour que surgisse cette volonté meurtrière.)

Cette thématique de personnages qui doivent aller dans un espace de la « sauvagerie » où la violence peut s’exprimer, avant de pouvoir regagner l’espace de la civilisation, est un grand classique du western, qu’on trouve par exemple abondamment chez Anthony Mann. Mais ici, sous les dehors d’un western classique, les images atteignent parfois un étonnant degré d’abstraction. L’ascétisme du paysage et la raréfaction des signes de civilisation trouve une forme de continuité dans le décor du règlement de compte final, des ruines aztèques débarrassées de tout pittoresque, utilisées comme un ensemble de lignes et de trajectoires menant à la réunion des personnages. Le film d’ailleurs « efface » un certain nombre des morceaux de bravoure attendus, en montrant souvent le résultat de la violence plutôt que la violence elle-même, ou en réduisant les fusillades au strict minimum. Quant aux Indiens qui effraient les villageois (ils craignent de pénétrer en territoire comanche), on n’en voit que peu de chose : les bandits qu’ils ont tués (un seul plan en plongée sur des corps épars percés de flèches), une troupe de jeunes Comanches qui jouent à se poursuivre à cheval en se lançant ce qui a l’air d’être la botte d’une de leurs victimes, et ces mêmes Comanches, un peu plus tard, que Matt et Davey voient établir leur campement au sommet d’une petite falaise qui surplombe leur cachette.

Le film comporte quelques plans dont la construction est à la fois élégante, simple et signifiante, comme ce moment, au début du film, où Matt et Davey qui viennent de se rencontrer arrêtent leurs chevaux en regardant la voie ferrée au loin, et le panache de fumée d’un train qui peine à monter une côte vient s’inscrire au milieu du cadre, séparant les deux hommes au premier plan. Ou cet autre beau plan large où Matt revient avec son prisonnier (Ernest Borgnine), ils passent devant le saloon où c’est la folle ambiance, et ils comprennent pourquoi : les deux hommes à cheval entrent gauche cadre, tandis qu’en haut à droite se balancent lentement les jambes d’un pendu, l’autre bandit que les habitants ont lynchés. D’une façon générale, la photo du chef-opérateur Daniel Fapp est, comme le film, belle sans tapage (j’avoue que je ne connaissais pas son nom avant de le voir au générique, il semble avoir été un des opérateurs maison de la Paramount et a vraiment touché à tous les genres, je retiens notamment le magnifique noir et blanc de l’improbable et beau mélo À chacun son destin de Mitchell Leisen).

Tourné en 1955, À l’ombre des potences utilise, comme presque tous les films Paramount de cette année-là, le procédé VistaVision, lancé l’année précédente en réponse au CinemaScope de la Fox. En 53 ce studio avait passé un accord avec le français Henri Chrétien pour utiliser son hypergonar (dont le brevet datait de 1926 : une lentille anamorphique qui à la prise de vue comprime l’image dans la largeur, et la même lentille inversée qui la « décomprime » à la projection), et avait sorti cette même année les deux premiers films de ce « nouveau » procédé, La tunique d’Henry Koster et Comment épouser un millionnaire de Jean Negulesco. La Paramount, au lieu d’entrer comme tous les autres studios dans une course à l’écran large en imaginant d’innombrables déclinaisons du CinemaScope, décide de combattre sur le terrain de la qualité d’image : le procédé VistaVision utilise la même pellicule 35mm mais la fait défiler horizontalement, comme dans un appareil photo 24×36, et l’image occupe 8 perforations (au lieu de 4 dans une caméra classique au défilement vertical), permettant d’obtenir un négatif plus de deux fois plus grand, au ratio de 1,5. Ce négatif est ensuite transféré sur un positif plus petit (pour retrouver le 35mm à défilement vertical du circuit commercial normal), où il est recadré au ratio choisi par le réalisateur ou le studio, 1,66, 1,85 ou 2 (ici 2, ce qui se rapproche du 2,35 du CinemaScope). Même avec cette réduction optique, l’image garde les qualités de son très grand négatif : plus de détails, plus de finesse, plus de profondeur des couleurs, une image plus riche que celle du CinemaScope. (Par ailleurs la caméra VistaVision est assez monstrueusement énorme, le défilement horizontal obligeant à des lourdeurs mécaniques, ce qui explique que les films tournés avec ce procédé ne bougent pas sans arrêt dans tous les sens et se passent rarement au sommet de l’Everest). Même si c’est évidemment en projection qu’on peut pleinement apprécier la beauté des images, sur petit écran À l’ombre des potences reste superbe.

On peut aussi voir dans le film des échos de la guerre froide et du maccarthysme, sans doute avec moins de force que dans Johnny Guitare (où les héros font face à une populace déchaînée menée par le personnage de femme haineuse et frustrée incarnée par l’impressionnante Mercedes McCambridge, image déformée de McCarthy), mais Matt y est également soumis à la vindicte populaire, accusé de méfaits qu’il n’a pas commis ou soupçonné de mauvaises intentions qu’il n’a pas, et passe son temps à essayer de faire retomber une violence aveugle et imbécile qui ne cesse de resurgir chez les villageois. En 1955 le maccarthysme est officiellement terminé, en décembre 54 le Sénat vote un blâme contre le sénateur Joseph McCarthy, mettant ainsi fin à son action. Nicholas Ray était un homme de gauche (il a commencé sa carrière en intégrant différentes troupes de théâtre très engagées à gauche où il a connu Joseph Losey, John Houseman, et surtout Elia Kazan qui l’a pris comme assistant sur son premier film), mais il fut apparemment protégé de la déferlante « antirouge » par Howard Hugues, qui venait de racheter la RKO pour laquelle Ray avait tourné son premier film, Les amants de la nuit. Hugues a retardé de deux ans la sortie du film, lui a fait faire des sortes de « raccommodages » de films d’autres réalisateurs, mais semblait l’avoir suffisamment à la bonne pour l’empêcher d’être sur la liste noire où tant de ses compagnons se retrouvaient. Ray quittera la RKO et Hugues après Les indomptables en 1953.

La paranoïa de Davey en fait sans doute aussi un rejeton de la période trouble du maccarthysme. Contrairement à Matt qui accepte et pardonne, il en veut à tout le monde pour sa jambe mutilée et bascule du côté des « méchants », consumé par la haine et le ressentiment. Il rejoint les rangs de ces nombreux boiteux du cinéma hollywoodien, dont le handicap est le signe extérieur d’une tare intérieure. Il faut dire que les éclopés et les blessés en tous genres ne manquent pas dans les films de Nicholas Ray, la boiterie de Davey trouvera par exemple un écho amplifié dans le personnage de l’avocat véreux (et boiteux) joué par Robert Taylor dans Traquenard. Les jambes cassées ou blessées ont toujours également un parfum d’impuissance sexuelle, et bien sûr le velléitaire Davey a des problèmes de masculinité. D’ailleurs chez Ray la virilité est une denrée un peu suspecte et fortement questionnée, parfois pervertie, inversée (dans Johnny Guitare par exemple elle est exclusivement du côté des femmes). Le plus « mâle » de À l’ombre des potences, Matt/James Cagney, même virilisé par d’avantageuses contre-plongées et par le jeu tout en nerf de l’acteur, ne cesse malgré tout d’être blessé, d’avoir des ecchymoses, des pansements, des blessures par balles (mais, il est vrai, toujours dans la partie supérieure du corps, tête ou bras, laissant intactes les parties basses…) Les personnages de Ray sont des infirmes au physique et/ou au moral, blessés par la vie et par leurs propres forces d’auto-destruction. À la violence adolescente de Davey, qui se perd dans le ressassement immature de ses rancunes, répond la violence contrôlée de Matt, qui réussit à laisser derrière lui tous ses coups durs en les assumant (et qui fait ainsi le contraire du titre original et de la chanson du générique : s’il court, ce n’est pas pour se mettre à couvert, mais plutôt pour couvrir autant qu’il le peut les errements de Davey).

I’m a stranger here myself / Je suis moi-même un étranger ici : c’est une phrase que prononce Sterling Hayden dans Johnny Guitare, qui a donné son titre à un documentaire sur Ray (pendant la dernière période de sa vie où il enseignait le cinéma à l’université), et c’était semble-t-il une sorte de phrase fétiche pour le réalisateur, résumant un sentiment de non-appartenance qu’il eut toute sa vie (accompagnant ce qui a été décrit comme sa dépression chronique). C’est une chose que pourrait dire beaucoup de ses personnages (tous peut-être), et qu’ici aussi ils pourraient reprendre à leur compte : Davey, l’orphelin de la ville qui se retrouve estropié par ceux qu’il considérait sans doute comme sa famille, et qui rejette dans un même mouvement tous ceux qui voudraient l’aider; Helga Swenson et son père, émigrants suédois en route pour la Californie qui se sont arrêtés dans cette petite ville faute d’argent pour aller plus loin, et dont la ferme est à l’écart de la ville elle-même, comme pour montrer qu’ils ne font pas tout à fait partie de cette société américaine en construction; Matt qui n’a plus ni femme ni fils, qui a fait plusieurs années de prison pour un crime qu’il n’a pas commis, et qui cherche un endroit où s’établir après ses errances. L’amour naissant de Matt et Helga est une sorte de parenthèse apaisée, le rêve d’un enracinement possible.

Western assez ignoré dans la filmographie de Nicholas Ray, éclipsé par les beautés convulsives de Johnny Guitare et de La fureur de vivre, et plus apparemment tranquille que beaucoup de ses films (Les amants de la nuit, Le violent, La maison dans l’ombre, Derrière le miroir, La forêt interdite, etc), À l’ombre des potences cache sous un calme de surface des profondeurs de complexités assez retorses, bien dans les manières pas très catholiques de Ray, mais aussi de surprenantes doses de tendresse, qui en font un de ses films les plus positifs.

Emmanuelle Le Fur

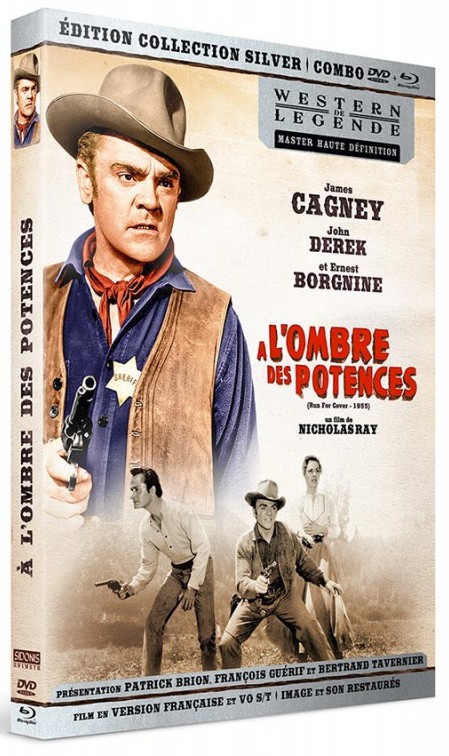

À l’ombre des potences, pour la première fois en Blu-ray (édition combo) chez Sidonis Calysta dans la collection Silver Western de légende. En complément un double présentation par deux spécialistes du genre. François Guérif : « dès l’ouverture le film va être l’anti-Johnny Guitare », fine analyse d’A l’ombre des potences « où le personnage principal est l’homme mûr, le père » (12 minutes). Patrick Brion revient sur la thématique majeure de Nicholas Ray : la jeunesse. « Ce qui est intéressant c’est le rapport de Nicholas Ray avec les jeunes, dès son premier film, Les Amants de la nuit, on voit la sensibilité de Ray (.) un homme particulièrement attaché aux gens en marche de la société » (12 minutes).

À l’ombre des potences (Run for Cover) un film de Nicholas Ray avec James Cagney, Viveca Lindfors, John Derek, Jean Hersholt, Grant Withers, Jack Lambert, Ernest Borgnigne, Ray Teal… Scénario : Winston Miller d’après une histoire de Harriet Frank Jr. et Irving Ravetch. Directeur de la photographie : Daniel L. Fapp. Décors : Henry Bumstead et Hal Pereira. Costumes : Edith Head. Montage : Howard A. Smith. Musique : Howard Jackson. Producteurs : William H. Pine et William C. Thomas. Production : Pine – Thomas Productions – Paramount Pictures. Etats-Unis. 1955. 93 minutes. Technicolor. VistaVision. Format image : 2.00 :1. 16/9e. Son : Version française et Version originale sous-titrée en français. DTS-HD Master audio. Tous Publics.