Woody Allen situe son histoire dans une des meilleures périodes du cinéma américain, les années 30, avant la mise en place des codes de censure. Les personnages féminins étaient d’une incroyable modernité, libre de choisir leur destin et leurs partenaires. C’est à cheval sur le New York de Brooklyn et le Los Angeles d’Hollywood, que Woody Allen propulse son personnage, un brin naïf, Bobby Dorfman (Jesse Eisenberg), des petits quartiers, où il s’ennuie dans la petite boutique familiale aux bureaux feutrés de son oncle, Phil (Steve Carrel) dans la cité des Anges.

Woody Allen reprend à son compte le fonctionnement du cinéma de l’époque en entremêlant les deux lieux. Opposition de manière de vivre et de lumière. D’un côté, les gens sont plus terre-à-terre, la famille de Bobby travaille dur, Ben (Corey Stoll) son frère n’envisage son ascension sociale que par la violence. Il débute comme un petit truand des films Warner et va poursuivre son ascension jusqu’à son inéluctable chute. L’image se teinte de couleurs plus froides et de plans en contre-plongée, le dialogue est plus direct et sec. De l’autre côté, c’est l’illusion du rêve, le romantisme, l’amour – l’image est dans des teintes plus chaudes d’un soleil rasant de fin d’après-midi, le style est empreint de la sophistication des comédies de la Paramount (Lubitsch, Wilder) avec ce qu’il faut de superficialité, de sous-entendus et de piques cyniques dans le dialogue. Allen met en place une belle histoire d’amour à sens unique avec ce que cela suppose de regret et de désenchantement.

A Hollywood, Bobby tombe amoureux d’une humble secrétaire, Veronika/Vonnie (Kristen Stewart). Il la voit avec les yeux du cœur et l’assimile à son humble condition de coursier, une femme à sa hauteur en quelque sorte. Il découvre bien vite et qu’elle est follement amoureuse d’un autre homme. Bobby est l’homme d’un seul amour. Dans une des meilleures séquences du film, Bobby donne rendez-vous à une call-girl, actrice sans rôles, dans sa petite chambre d’hôtel. Au fond de lui-même une relation tarifée est impossible, car il ne peut dissocier l’acte de l’amour. Si son frère Ben connaît en fin de parcours une chute sociale, pour le moins radical, Bobby, c’est à la perte des illusions, à une chute morale qu’il va devoir faire face et surtout vivre avec. De la ville des illusions, il s’en retourne à la ville des possibles, où, bras droit de son frère, double mafieux de son oncle, il accède à la reconnaissance. Bobby fait un transfère sur une autre femme au même prénom et connaît la gloire dans un lieu pour la jet-set, le Café Society, aux fondations pourries.

Le scénario de Woody Allen est une petite merveille d’équilibre, d’agencement de l’action et de finesse psychologique. L’intrigue de Café Society est non seulement dans une époque mais le film tout entier s’inscrit dans une tradition cinématographique aujourd’hui oubliée.

La photographie de Vittorio Storaro est admirable. Les changements de lumière dans le plan, sur les visages, traduisent des changements psychologiques ou des intentions des personnages. Storaro et Allen utilisent des palettes de couleurs différentes pour Los Angeles et New York, et d’une manière extrêmement subtile, le final dans le Café Society fait la jonction entre les deux styles de lumière faisant ainsi le lien entre réel décevant et imaginaire perdu. Le film est sûrement l’un des Woody Allen les plus dynamiques au niveau des mouvements de caméra. Tourné en numérique (haut de gamme), une première pour Woody Allen, Storaro utilise habilement des grands angulaires, qui déforment un peu l’image sur les bords, mais permettent d’avoir dans le cadre que les personnages sans pâtir de cette netteté insupportable (défaut de caméra numérique) et excessive des éléments en fonds de décors qui finissent par perturber le regard du spectateur. Il faut aussi rendre hommage à Santo Loquasto, le décorateur de collaboration essentiel de Woody Allen depuis de nombreuses années, et dont les choix aussi bien des extérieurs que des intérieurs sont totalement dans l’esprit des décors de cet âge d’or d’Hollywood.

La distribution est dominée par Jesse Eisenberg, excellent en jeune homme un peu gauche puis en nouveau riche et Steve Carrel, l’oncle, agent de stars et concurrent amoureux. Par contre le choix de Kristen Stewart est la grande faiblesse du film. Si son personnage cite Barbara Stanwyck comme son actrice préférée, le jeu de la jeune actrice en est bien éloigné. On en arrive en cours de route à se poser plusieurs fois la même question : comment deux hommes peuvent-ils être amoureux d’une femme si transparente et au charme en berne. Stewart peine à être crédible. Son image aurait pu s’inscrire dans la tête du spectateur jusqu’à en devenir une obsession. Le rôle semble bien trop important pour les frêles épaules de Kristen Stewart. A titre de contre exemple, Anna Camp, en une séquence celle de cette pauvre call-girl, attire immédiatement l’adhésion. Tout comme, Blake Lively qui réussit en quelques scènes à rendre, la deuxième « Véronica » particulièrement émouvante. Cette faiblesse donne au film une impression de longueur et qui, aussi étrange que cela puisse paraître, rend les personnages antipathiques. Et on en vient à se dire que l’on ne peut vivre une histoire d’amour romantique que dans les milieux friqués, une convention du genre certes, mais qui dans ce contexte ne passe pas si bien que ça. Ainsi à partir d’un scénario admirable et d’une réalisation alerte Woody Allen aboutit à une réussite en demi-teinte.

Fernand Garcia

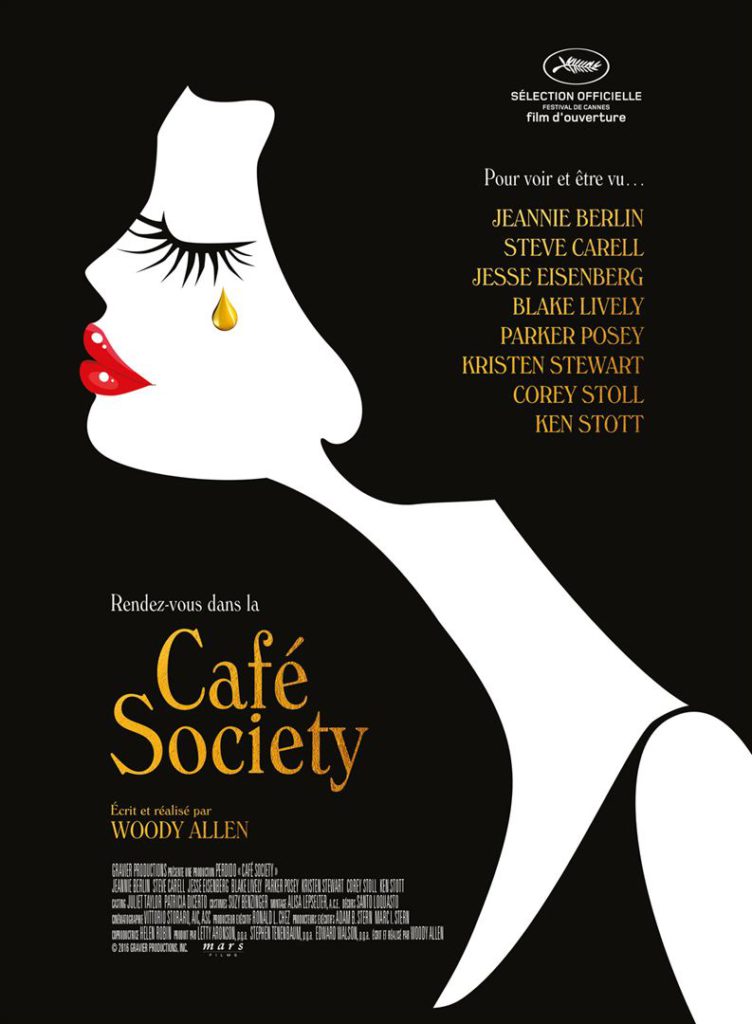

Café Society un film de Woody Allen avec Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Steve Carell, Blake Lively, Anna Camp, Kelly Rohrbach, Corey Stoll, Parker Posey, Paul Schneider, Don Stark, Tony Sirico, Ken Stott, Lev Gorn. Scénario : Woody Allen. Directeur de la photographie : Vittorio Storaro. Décors : Santo Loquasto. Montage : Alisa Lepselter. Producteurs : Letty Aronson, Stephen Tenenbaum, Edward Walson. Production : Gravier Productions. Distribution (France) : Mars (Sortie le 11 mai 2016). Etats-Unis. 2016. 96 mn. Couleurs. 2.00 : 1. Sélection officielle, Hors compétition, film d’ouverture, Festival de Cannes, 2016.

Café Society un film de Woody Allen avec Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Steve Carell, Blake Lively, Anna Camp, Kelly Rohrbach, Corey Stoll, Parker Posey, Paul Schneider, Don Stark, Tony Sirico, Ken Stott, Lev Gorn. Scénario : Woody Allen. Directeur de la photographie : Vittorio Storaro. Décors : Santo Loquasto. Montage : Alisa Lepselter. Producteurs : Letty Aronson, Stephen Tenenbaum, Edward Walson. Production : Gravier Productions. Distribution (France) : Mars (Sortie le 11 mai 2016). Etats-Unis. 2016. 96 mn. Couleurs. 2.00 : 1. Sélection officielle, Hors compétition, film d’ouverture, Festival de Cannes, 2016.

Une réflexion au sujet de « Café Society – Woody Allen »

Les commentaires sont fermés