« Le cinéaste doit avoir la patience d’un moine, la passion d’un tigre, et s’attendre à être payé en dernier. »

« Le cinéaste doit avoir la patience d’un moine, la passion d’un tigre, et s’attendre à être payé en dernier. »

Lionel Rogosin

Comment présenter Lionel Rogosin ? Si le cinéma était une religion, il serait un saint. A trente ans, Rogosin, fils d’un grand industriel, quitte sa carrière d’ingénieur chimiste prometteuse et se passionne à filmer les gens ordinaires, ceux qui n’intéressent pas les caméras d’Hollywood.

Lionel Rogosin est l’une des figures du cinéma indépendant new yorkais oubliées sans qui le cinéma ne serait pas le même aujourd’hui. Les trois films, édités par Carlotta, sont les plus significatifs de sa filmographie. On y discerne l’humanisme qui marquera l’œuvre de Rogosin, sa recherche de justice et son envie de défendre les plus démunies, les effacés de l’histoire.

On the Bowery (1956)

Premier film du réalisateur qu’il considère tout d’abord comme un simple exercice afin d’apprendre à filmer pour ensuite tourner un film sur l’apartheid en Afrique du Sud. Il passe alors six mois à fréquenter le quartier le plus sordide de New York, dans la rue de Bowery. Il y fait la connaissance de ses personnages et va finir par connaître presque par cœur les sujets de leurs conversations. Le documentaire qui lui a servi de point de repère est Un petit noir bien tranquille (The Quiet One, 1949) de Sidney Meyers. Rogosin a demandé à Richard Bagley, le chef-opérateur de ce film indépendant à très petit budget, de l’assister dans sa constitution du portrait de Bowery. Le néoréalisme de Rossellini et De Sica lui a insufflé sa méthode de travail qui trouve sa vérité dans la réalité documentaire au sein d’un schéma de fiction.

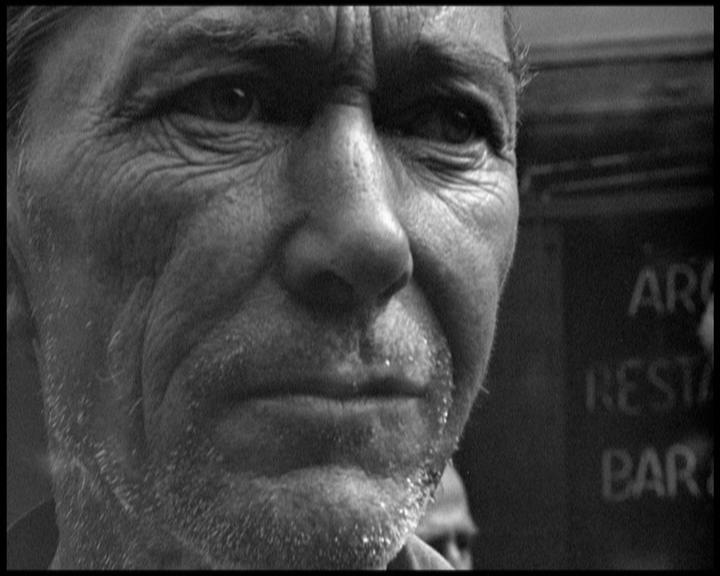

L’histoire d’un ancien cheminot Ray qui arrive dans les bas-fonds de New York pour trouver du boulot n’est qu’un prétexte pour décrire le Bowery. Ce quartier pauvre et triste, où titubent des ivrognes, où ronronnent des vagabonds couverts de cartons, où d’anciens prisonniers et des laissés-pour-compte trouvent leur place. Avec ses derniers sous, Ray offre un verre à ses amis d’un soir, qui le laissent dès qu’il n’a plus de quoi leur offrir un verre. Alors il vend son deuxième pantalon afin de s’acheter encore de la bière. On fait tout et n’importe quoi pour quelques gouttes d’alcool : en se racontant les histoires sur ses exploits d’alcoolique, on laisse son salaire de la journée dans un bar, ce lieu incontournable. On se croirait dans une nouvelle de Bukowski. Ray fait quelques tentatives pour s’en sortir – après une journée de travail, il essaie l’abstinence imposée par la Mission religieuse mais n’y tient pas longtemps et retombe dans le cercle vicieux de la beuverie. Le lendemain est un douloureux constat de faiblesse qui conduit Ray à quitter le Bowery, ce qui à ce niveau de déchéance parait presque chimérique.

Rogosin ne juge pas mais cherche à trouver une vérité juste pour peindre ses portraits, des visages déformés par le temps et le travail, à l’instar de Rembrandt. Des visages qui dissimulent le passé d’un médecin, d’un journaliste, d’un artiste, ou d’un simple trimardeur. Boire pour eux, c’est oublier leur existence hideuse. Le réalisateur explore leur milieu avec l’humanisme d’un Jack London et avec le réalisme d’un Joris Ivens. L’authenticité des conversations, la saleté des rues, la véracité des regards vides et fatigués font de ce film un document social formidable sur une époque et sur le lieu, le Bowery.

Come Back, Africa (1959)

Ce film est l’élément déclencheur de la carrière de Lionel Rogosin. Comme pour son film précédent, il n’engage que des comédiens non-professionnels, habitants de Johannesburg. Tourné clandestinement, le film raconte le destin d’un homme noir Zacharia obligé à cause de sa pauvreté de quitter ses terres de Zoulouland et sa famille pour aller travailler dans les mines d’or. Ce travail à la mine est si mal payé qu’il envoie une lettre à sa mère en demandant de tuer deux bœufs et lui envoyer l’argent. Puis, il quitte la mine pour Johannesburg afin de trouver un autre travail et faire venir sa famille. Zacharia espère une nouvelle chance mais les lois des blancs ont tellement verrouillé le système qu’à chaque action ils demandent une autorisation : pour pouvoir vivre dans la ville, pour pouvoir travailler, etc… La première famille de blancs (très justement interprétée par les membres du Mouvement contre l’apartheid), où il fait ses preuves d’homme de ménage, le renvoie au premier déraillement. Après plusieurs emplois successifs, son permis de travail expire et il est amené au poste tandis que sa femme est tuée par un tsotsi (voyou).

Rogosin n’aurait jamais pu tourner si les autorités sud-africaines de cet état policier avaient eu connaissance du vrai sujet du film. Pour le camoufler, Rogosin déclare une comédie musicale, qui prouverait que les africains sont un peuple essentiellement heureux. C’est pour cette raison que le film est agrémenté de morceaux musicaux fiévreux joués par des orchestres de jeunes musiciens des rues : des joueurs de flûte, de guitare, des danseurs de gumboot. On plonge dans une composition de rythme effréné et on en sort aussitôt pour entendre la suite des tristes aventures de Zacharia. Il se retrouve par hasard dans un Shebeen – lieu de rassemblement d’artistes et d’activistes politiques. C’est là qu’on rencontre la célèbre chanteuse Miriam Makeba avec sa voix hypnotisante, ses mélodies et sa langueur africaine. Autour d’une table et d’une bouteille de vin – l’alcool étant interdit aux noirs par la police – ils discourent, polémiquent et philosophent sur la condition de l’homme noir.

Malgré le cadre défini par un scénario de Bloke Modisane et Lewis Nkosi, les dialogues étant improvisés, il en ressort une vérité du réel palpable et la souffrance d’un peuple qui l’a gardée trop longtemps enfouie en lui. Les personnages portent chacun une vérité qui transpire de leur peau, de leurs regards, de leurs gestes et de leurs paroles. Pourtant Rogosin n’aime pas le terme de cinéma-vérité employé pour définir son œuvre : il revendique un cinéma qui va au-delà du cinéma vérité ou du cinéma direct. Rogosin croit sincèrement au concept de « réalité poétique », une réalité sélective vue par le prisme d’un créateur. Jonas Mekas classe Lionel Rogosin dans son article (The Village Voice, 6 avril 1960) dans la génération des réalisateurs de la Neuvième Vague (Ninth Wave) avec Cassavetes, Robert Frank, Morris Engel et Alfred Leslie. Mekas déclare que cette génération-là est meilleure que la précédente car dans leur cinéma on voit plus la patte d’un auteur que celle des producteurs.

Good Times, Wonderful Times (1965)

Le troisième film de Lionel Rogosin est peut-être le plus controversé de sa carrière. C’est l’époque de la Guerre froide la menace d’une apocalypse nucléaire plane dans l’air, Rogosin décide de faire un film antimilitariste. N’appartenant à aucun parti politique, le gouvernement américain refuse toutefois de participer à son film, le soupçonnant d’être un sympathisant communiste. Pour atteindre son but, Rogosin se rend en Angleterre et contacte le groupe britannique du mouvement contre le nucléaire, le CND (Campaign for Nuclear Disarmament).Grandement inspiré par la pièce théâtrale mise en scène par Joan Littlewood Ah Dieu ! Que la guerre est jolie (sur un texte de Charles Chilton), Rogosin développe son film en s’appuyant sur des effets de montage. En opposant des images d’une soirée mondaine londonienne très « swinging London » aux images des pires atrocités que l’Humanité ait pu subir dans un passé récent – guerre, holocauste, racisme. Aidés par les contacts de l’humaniste philosophe et prix Nobel de littérature Bertrand Russell et par le pouvoir de persuasion de son producteur James Vaughan, Rogosin accède à des archives images inédites. Vaughan réussit à « voler » aux bureaucrates soviétiques, des images inédites de la dernière guerre sur le front de l’Est. Travail de longue haleine que de réunir toutes ses images issues de plusieurs sources et pays (Japon, Corée, etc.). Il lui faudra encore quelques mois pour trouver les personnages qui participent au cocktail mondain.

Aux scènes, où les jeunes gens discutent du goût de la viande de Gnou, d’un flacon gigantesque de Chanel n°5, de rapports sadomasochistes, répondent les images d’archives, où l’on voit des gens amaigris, sales et épuisés des camps de concentration, des enfants aux membres arrachés, la misère dans toute son horreur. Si Rogosin emploie ses moyens, ce n’est pas pour se moquer du genre humain, mais c’est pour provoquer, choquer afin de combattre l’indifférence. Il explique que si la deuxième Guerre mondiale a eu lieu, c’est à cause de cette indifférence, c’est à cause de cette phrase ordinaire et anodine qui empêche d’agir « c’est comme ça » (« these things happen »).« Good times, wonderful times » (c’était une époque formidable !) est la reprise d’une réponse d’un vétéran de guerre 1914-1918 à la question de ce qu’il pensait de cette époque-là. Leur inconscience sur l’absurdité de leurs propos est égale à l’inconscience des jeunes du « swinging London ». La guerre inévitable, c’est une chose naturelle pour réguler la surpopulation, disent-ils et ils éclatent de rire. Une marée noire d’enfants qui saluent Hitler en lui offrant en chorus le « nous t’appartenons », des images qui datent de quelques décennies à peine… Aujourd’hui, on oublie toujours pourquoi on fabrique les armes.Le portrait du XXe siècle dessiné par Rogosin des événements qui ont changé le paysage mondial n’est pas rose bonbon. Il aborde ainsi les questions morales que la société a négligé de se poser, et laisse à chaque spectateur face à ses propres responsabilités.

Bonus

Chaque DVD possède un ample choix de bonus avec chaque fois une sorte de making of, beaucoup plus riche que le traditionnel making of, conçu par le fils de Rogosin, Michael, aussi talentueux que son père. Michael reprend des entretiens qui ont eu lieu entre son père et Marina Goldovskya, une documentariste. C’est une source d’information inestimable sur la genèse des trois films. On y rencontre ses chef opérateurs, monteurs, comédiens – les gens qui étaient ses amis et enfin des professeurs qui s’intéressent à ce réalisateur de l’école de New York.

Chaque DVD inclut une partie DVD-Rom constituée par les critiques et interviews de l’époque parues dans les journaux anglais et français sur les trois films. On y trouvera aussi les trois scénarii et les dialogues. Un beau document, l’exemple d’un coffret bien fait.

Rita Bukauskaite

« Le cinéaste doit avoir la patience d’un moine, la passion d’un tigre, et s’attendre à être payé en dernier. »

« Le cinéaste doit avoir la patience d’un moine, la passion d’un tigre, et s’attendre à être payé en dernier. »