La Section « Werner Schroeter » propose les restaurations récentes des courts-métrages rares des débuts du cinéaste en trois programmes, ainsi que celle de son long métrage Flocons d’or (Goldflocken, 1976).

« Celui qui ne pense pas à la mort au moins cinq minutes par jour ne vit pas, mais fuit quelque chose. Vivre avec la mort est pour moi la seule préparation possible à l’éternité. Et à part cela, la tension entre la vie et la mort me tente (..) Les épicuriens disent : il n’y a pas de vie dans la mort et pas de mort dans la vie. Tout de même, vie et mort se côtoient, comme deux parallèles qui se rejoignent dans l’infini. » Werner Schroeter.

Né le 7 avril 1945 à Goergenthal en Allemagne, Werner Schroeter est l’un des représentants majeurs du Nouveau Cinéma allemand des années 1960-1970. Ancien étudiant en psychologie à l’Université de Mannheim Werner Schroeter commence par réaliser plusieurs courts métrages sur la Callas, « la personne la plus importante de ma vie » confiera-t-il à Libération en 2002. En 1969, il réalise son premier long métrage, Eika Katappa, lauréat du prix Josef von Sternberg. Cinéaste de la nouvelle vague allemande, à la frontière des genres et des émotions, le cinéma de Schroeter est marqué par la poésie et ses partis-pris stylistiques radicaux. La mort rôde dans ses drames baroques comme La Mort de Maria Malibran (Der Tod der Maria Malibran, 1971) qui s’attarde sur les derniers jours de la jeune cantatrice. Le monde de l’art en général et celui de l’opéra en particulier, seront très présents dans son œuvre, comme dans Le Concile d’amour (1982) où le réalisateur filme la pièce de théâtre interdite pour blasphème en y ajoutant un prologue et un épilogue.

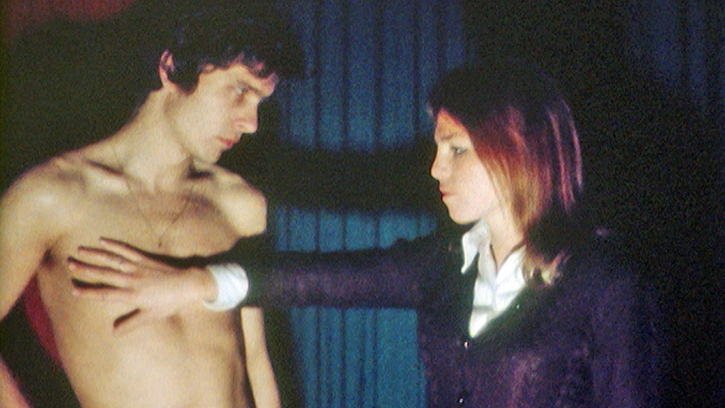

L’œuvre de Werner Schroeter se distingue avant tout par son approche poétique et souvent sensuelle du cinéma. Il crée des atmosphères où la beauté formelle se mêle à des thèmes souvent lourds, sombres et existentiels. La sensualité, l’identité, la marginalité et le corps humain occupent une place centrale dans ses films, qui sont parfois des explorations profondes des désirs et des luttes intérieures de ses personnages. Ses œuvres ne suivent pas des conventions classiques de narration, mais proposent une expérience immersive dans l’inconscient collectif et individuel. Souvent imprégnés d’une grande théâtralité, ses films sont inspirés par son amour pour l’opéra et le théâtre. De nombreux personnages de ses films se retrouvent dans des situations où l’extrême émotion est mise à l’épreuve, qu’il s’agisse d’histoires d’amour tragiques, de conflits intérieurs ou de combats pour la reconnaissance. Les personnages principaux de ses longs métrages sont souvent des femmes fragiles qui ne parviennent pas à se conformer aux conventions de la société : Carole Bouquet est l’une des héroïnes du Jour des idiots (Der Tag der Idioten, 1981). Pour Malina (1991), Schroeter trouve l’interprète idéale en la personne d’Isabelle Huppert. Onze ans plus tard, le cinéaste retrouvera Huppert qui incarnera des sœurs jumelles dans l’onirique Deux (2002).

Cinéaste qui joue avec la fluidité du temps et de l’espace, l’esthétique de Schroeter est essentiellement marquée par son utilisation de la lumière et de la couleur. Ses cadres, ses mouvements de caméra ainsi que ses compositions visuelles s’inscrivent dans une démarche résolument singulière, parfois minimaliste ou parfois baroque. Schroeter utilise souvent des décors stylisés et peu réalistes pour renforcer l’aspect théâtral et symbolique de ses films.

A l’instar de ses images, ses dialogues sont souvent poétiques et chargés d’émotion, révélant ainsi les tourments intérieurs des personnages tout en imprégnant ses œuvres d’une dimension universelle, presque mythologique. L’absence de linéarité narrative, ou encore l’utilisation d’un montage fragmenté, transforme ses films en véritables œuvres d’art visuel où la dimension sensorielle prime.

Impressionnante par sa diversité, la filmographie de Werner Schroeter s’étend sur plusieurs décennies, chacun de ses films portant immanquablement la marque de son auteur. A la fois intense, époustouflant et d’une grande richesse visuelle, l’univers unique de Schroeter témoigne d’une approche du cinéma comme art visuel et émotionnel avant tout.

Malgré une reconnaissance critique qui s’est progressivement accrue avec le temps, Werner Schroeter demeure un cinéaste qui n’a jamais cherché la popularité facile. Son travail s’est toujours situé à la frontière entre le cinéma d’auteur et le cinéma d’avant-garde, souvent à l’écart des circuits traditionnels de production et de diffusion. En ce sens, Schroeter représente une voix à la fois marginale et fondamentale dans l’histoire du cinéma européen. Avec son approche formelle du cinéma, son travail sur les émotions et sa capacité à traiter des thèmes universels avec une sensibilité inédite, Schroeter a influencé de nombreux cinéastes contemporains.

Werner Schroeter restera dans l’histoire du cinéma comme un réalisateur audacieux et singulier, dont l’œuvre inclassable défie les conventions et les catégories. Grâce à son regard intime, singulier et poétique, il a su créer un univers cinématographique d’une rare profondeur, où la beauté visuelle et l’émotion brute se rencontrent pour nous offrir des œuvres bouleversantes et inoubliables.

Section « WERNER SCHROETER » :

Flocons d’or (Goldflocken, 1976) de Werner Schroeter – 143 min – Avec Magdalena Montezuma, Ila Von Hasperg, Ellen Umlauf, Udo Kier, Bulle Ogier, Andréa Ferréol, Ingrid Caven, Christine Kaufmann…

Dans Flocons d’or, Schroeter octroie à chaque histoire son propre style visuel et narratif pour une fresque sensuelle au réalisme poétique troublant. Construit comme un combat entre Eros et Thanatos, le film – qui restera son préféré – fait la part belle aux visages et aux corps lors d’un saisissant voyage en images.

Flocons d’Or est la dernière partie d’une œuvre cinématographique conçue comme une trilogie sur le thème de la vie, de l’amour et de la mort, dont les deux premières parties sont La Mort de Maria Malibran (Der Tod der Maria Malibran, 1971) et Willow Springs (1973).

Restauration par le Filmmuseum de Düsseldorf et le Filmmuseum de Munich, grâce au financement du Förderprogramm Filmerbe von BKM, Länder und FFA. Travaux effectués à partir d’un scan 2K de la copie inversée originale 16 mm incomplète et de l’unique copie complète tirée pour les projections en salles. Étalonnage, mixage son et sous-titrage à partir de la copie allemande de la première télévisée.

Les Premiers Films de Werner Schroeter :

Programme 1 :

Verona (1967) de Werner Schroeter – 12 min. Restauration par le Filmmuseum de Munich.

Verner (1968) de Werner Schroeter – 5 min. Restauration par le Filmmuseum de Munich.

Home Movie (1968) de Werner Schroeter – 4 min – Avec Werner Schroeter, Daniel Schmid, Carla Aulaulu. Restauration par le Filmmuseum de Munich.

Carla (1968) de Werner Schroeter – 5 min – Avec Carla Aulaulu, Rosa von Praunheim. Restauration par le Filmmuseum de Munich.

Callas Walking Lucia (1968) de Werner Schroeter – 3 min Restauration par le Filmmuseum de Munich.

Portrait de Maria Callas (Maria Callas Porträt, 1968) de Werner Schroeter – 13 min – Avec Maria Callas.

Sur des airs de Verdi et de Bellini, chantés par la Callas elle-même, enchaînement de photographies de la cantatrice sur scène, chez elle, face à la foule ou prenant la pose pour une publicité. Restauration par le Filmmuseum de Munich.

Mona Lisa (1968) de Werner Schroeter – 32 min. Restauration par le Filmmuseum de Munich.

Maria Callas Singt 1957 Rezitativ und Arie der Elvira aus Ernani 1844 von Giuseppe Verdi (1968) de Werner Schroeter – 11 min. Restauration par le Filmmuseum de Munich.

Programme 2 :

Ica Vilander (1968) de Werner Schroeter – 5 min – Avec Ica Vilander. Restauration par le Filmmuseum de Munich.

Carla Salomé (1968) de Werner Schroeter – 5 min – Avec Carla Aulaulu. Restauration par le Filmmuseum de Munich.

Magdalena (1968) de Werner Schroeter – 2 min – Avec Magdalena Montezuma. Restauration par le Filmmuseum de Munich.

La Morte d’Isotta (1968) de Werner Schroeter – 37 min – Avec Rita Bauer, Knut Koch, Werner Schroeter. Restauration par le Filmmuseum de Munich.

Himmel Hoch (1968) de Werner Schroeter – 10 min – Avec Steven Adamczewski, Rita Bauer, Joachim Bauer. Restauration par le Filmmuseum de Munich.

Paula – « Je reviens » (1968) de Werner Schroeter – 35 min – Avec Heidi Lorenzo, Rita Bauer, Suzanne Sheed. Restauration par le Filmmuseum de Munich.

Programme 3 :

Aggression (1968) de Werner Schroeter – 22 min – Avec Heidi Lorenzo, Knut Koch. Restauration par le Filmmuseum de Munich.

Neurasia (1969) de Werner Schroeter – 37 min – Avec Carla Aulaulu, Magdalena Montezuma, Rita Bauer. Restauration par le Filmmuseum de Munich.

Argila (1969) de Werner Schroeter – 33 min – Avec Gisela Trowe, Magdalena Montezuma, Carla Aulaulu, Sigurd Salto. Restauration par le Filmmuseum de Munich.

Cinq jours durant, dans 9 cinémas (La Cinémathèque française, La Filmothèque du Quartier Latin, Le Christine Cinéma Club, L’Ecole Cinéma Club, La Fondation Jérôme Seydoux – Pathé, L’Archipel, L’Alcazar, Le Vincennes et Le Centre Wallonie-Bruxelles) le Festival de la Cinémathèque propose cette année encore, près d’une centaine de séances de films rares et/ou restaurés présentés par de nombreux invités et répartis en différentes sections pour célébrer le cinéma de patrimoine et fêter en beauté son douzième anniversaire.

Le Festival de la Cinémathèque (ex « Toute la mémoire du monde »), le Festival international du film restauré fête ses 12 ans avec une riche sélection de restaurations prestigieuses accompagnées d’un impressionnant programme de rencontres, de ciné-concerts et de conférences.

Moment privilégié de réflexion, d’échange et de partage qui met l’accent sur les grandes questions techniques et éthiques qui préoccupent cinémathèques, archives et laboratoires techniques mais aussi, bien évidemment (on l’espère encore !), éditeurs, distributeurs, exploitants et cinéphiles, le Festival de la Cinémathèque, né dans le contexte de basculement du cinéma dans l’ère du numérique, propose une fois de plus, cette année encore, une programmation exceptionnelle en donnant à voir aux spectateurs les chefs d’œuvre comme les œuvres moins connues (curiosités, raretés et autres incunables) du patrimoine du cinéma. Avec toujours un élargissement « Hors les murs » dans différentes salles partenaires de la manifestation à Paris et banlieue parisienne, puis, dans la continuité du festival francilien, en partenariat avec l’ADRC (Agence nationale pour le développement du cinéma en régions), plusieurs films qui tourneront après le festival dans des cinémas en régions, pour sa douzième édition, le Festival International du film restauré, renommé depuis l’année dernière « Festival de la Cinémathèque », s’affirme comme étant l’immanquable rendez-vous dédié à la célébration et à la découverte du patrimoine cinématographique mondial.

Créé par La Cinémathèque française en partenariat avec le Fonds Culturel Franco-Américain et Kodak, et avec le soutien de ses partenaires institutionnels et les ayants droit essentiels aux questions de patrimoine, ce festival est incontournable pour les cinéphiles passionnés, les amoureux du patrimoine cinématographique, les archivistes, les historiens, les chercheurs et autres curieux. Riche et foisonnante, la programmation du festival nous propose un panorama très éclectique des plus belles restaurations réalisées à travers le monde et salue ainsi non seulement le travail quotidien des équipes des différentes institutions, mais nous fait également prendre toute la mesure de la richesse incommensurable de cet Art qui n’a de cesse de témoigner tout en se réinventant tout le temps.

Afin de ne rien manquer de cet évènement, rendez-vous à La Cinémathèque française et dans les salles partenaires du festival du 5 au 9 mars.

Steve Le Nedelec

Festival de la Cinémathèque : Sans la connaissance de notre passé, notre futur n’a aucun avenir. C’est pourquoi le passé est un présent pour demain.

Festival de la Cinémathèque – 12ème édition – Festival International du Film Restauré – Du 5 au 9 mars 2025 à La Cinémathèque Française et « Hors les murs ».