Dans une forêt sombre et angoissante traversées de nappes de brouillard, un convoi d’hommes à cheval et de chariots progressent difficilement. Une jeune femme hagarde court derrière un des cavaliers de tête et essaie de lui dire qu’il ne faut pas traverser cette forêt maudite. L’homme la rembarre méchamment et poursuit son chemin. La suite donne raison à la femme angoissée : une mystérieuse présence effraie les hommes, un incendie se déclare, les chariots dévalent des pentes et se fracassent dans la boue, les survivants s’entretuent pour les richesses qu’ils contiennent, la femme est lacérée par l’ennemi inconnu. La séquence évoque un croisement entre Aguirre, la colère de Dieu et un Dracula de la Hammer, caméra souvent à l’épaule, ambiance inquiétante pleine de mystère, violence des rapports humains, violence aussi de la nature et surgissement d’une fureur sanglante.

Le réalisateur de cette version gothique de La Belle et la Bête (réalisée en 1978), le tchèque Juraj Herz (1934-2018), a eu une carrière longue et éclectique. Beaucoup de ses films ne sont jamais sortis en France, et son film sans doute le plus connu, l’étonnant et dérangeant Incinérateur de cadavres (1969), s’est retrouvé censuré jusqu’en 1989. À travers l’évocation baroque et terrifiante d’un directeur de crématorium qui sombre dans une folie meurtrière et envisage la crémation de l’humanité entière comme un moyen de la sauver, L’incinérateur de cadavres parle directement de la Solution finale. Juraj Herz était d’origine juive, lui et sa famille ont été déportés en 1943, à l’âge de 10 ans il a connu les camps de concentration de Ravensbrück et de Sachsenhausen. On peut comprendre que ce genre d’expérience hante toute son œuvre. Ses films sont aussi traversés d’un humour noir féroce. En août 1968 c’est la fin brutale du Printemps de Prague, et l’Union soviétique reprend en main le cinéma tchèque (déjà pas mal contrôlé par le Parti communiste tchécoslovaque).

Herz, comme les autres cinéastes de son pays, va devoir composer avec la censure russe, et faire, selon l’expression de Scorsese, des « films de contrebande », notamment des films en costumes comme La belle et la bête (et un autre « conte » qu’il tourne en même temps avec le même budget, Le 9ème cœur). En 1982 il réalise ce qui semble être un des premiers films d’horreur tchèque, Le vampire de Ferat, où un prototype de Skoda de course carbure au sang humain (ce qui réduit peut-être son empreinte carbone – je n’ai pas vu le film, mais c’est alléchant). En 1986 son film Zastihla me noc (littéralement « La nuit m’a pris ») se passe dans le camp de concentration de Ravensbrück (et il a accusé Spielberg pour La liste de Schindler de lui avoir piqué une séquence de douches qu’il a lui-même vécu, au cours de laquelle les prisonniers paniquent, pensant qu’ils vont être gazés – mais c’est en fin de compte bien de l’eau qui sort des pommeaux.) En 1987, apparemment lassé de ses incessants combats avec la censure, il émigre en Allemagne, où il tourne d’autres contes de fées, ceux-là plus anodins. Il réalise également en 1995-96 deux épisodes de la série française Maigret avec Bruno Cremer, et le film Passage en 1997, une coproduction tchéco-belgo-française, selon lui le seul film, avec L’incinérateur de cadavres, où personne ne l’a embêté au tournage ou en postproduction.

L’histoire de « La Belle et la Bête » a eu de nombreuses versions, mais semble prendre sa source dans un long récit de Gabrielle-Suzanne de Villeneuve datant de 1740, puis dans le texte abrégé qu’en donne Jeanne-Marie Leprince de Beaumont en 1756 (autant dire que dès le début, c’est un truc de filles…) C’est cette dernière variante qui sera la plus utilisée dans les adaptations cinématographiques, notamment dans le célèbre film de Cocteau en 1946, et dans la présente version tchèque. On pourrait d’ailleurs faire une typologie des différentes Bêtes de cinéma. Depuis la version de Cocteau c’est l’aspect léonin à crinière qui semble dominer : les dessins animés Disney depuis 1991 et le film de Bill Condon en 2017 (où le lion a des cornes, mais on ne va pas s’arrêter à ce genre de détails…), la version de Christophe Gans en 2014 (avec Vincent Cassel et Léa Seydoux), la série télé des années 90 avec Ron Perlman et Linda Hamilton, et bien sûr l’historique de l’étape, la tête de fauve de Jean Marais créée par le grand maquilleur Hagop Arakelian. Mais il y a aussi un téléfilm de Fielder Cook en 1976 où le malheureux George C. Scott a une tête de sanglier (au grand dam de Trish Van Devere qui joue la jeune femme). Et dans la présente version, la Bête a une tête d’oiseau, sorte de busard géant à très gros bec, avec des serres à la place des mains. Les textes des contes sont eux-mêmes assez évasifs sur l’aspect extérieur de la Bête, c’est un peu comme dans ces nouvelles de Lovecraft où le lecteur est libre d’imaginer le pire : « (le marchand) vit venir à lui une bête si horrible qu’il fut tout près de s’évanouir » dans la version courte de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. Dans la version antérieure de Mme de Villeneuve, on est davantage dans l’image chimérique d’une Bête multi-tâche : « Le monstre se fit entendre. Un bruit effroyable, causé par le poids énorme de son corps, par le cliquetis terrible de ses écailles et par des hurlements affreux, annonça son arrivée« ; et un peu plus tôt : « (le marchand) aperçut à ses côtés une horrible bête, qui, d’un air furieux, lui mit sur le cou une espèce de trompe semblable à celle d’un éléphant« . Pas facile de figurer une bête qui a à la fois des écailles et une trompe d’éléphant. Le cinéma doit à chaque fois choisir son camp, Herz a choisi celui des volatiles (qui n’est pourtant pas le plus sexy qui soit).

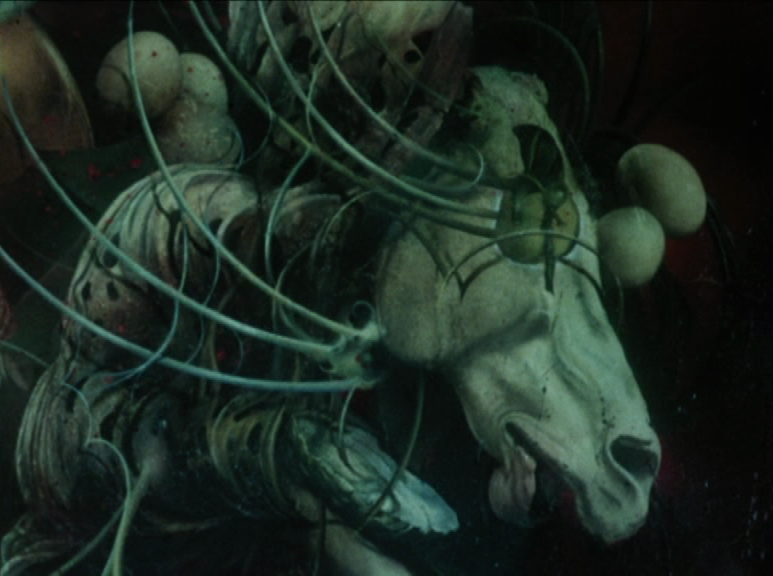

Le film de Juraj Herz emprunte me semble-t-il beaucoup à celui de Cocteau, surtout dans l’utilisation d’un surnaturel relativement « simple », où les trucages sont apparents, où les statues s’animent et où des personnages sont cachés dans les lustres. Mais ces présences animés et fantomatiques sont débarrassées de la joliesse poétique qui baignait le film de Cocteau (magnifiquement secondé en cela par le travail du chef-opérateur Henri Alekan), au profit d’un fantastique beaucoup plus sombre, beaucoup plus suintant, bercé par le « blop blop » de sources chaudes boueuses et méphitiques qui animent des décors où le dedans et le dehors se confondent, et où une végétation pléthorique et maladive vient encore brouiller les pistes en envahissant les espaces d’une architecture déliquescente.

Le film est également parcouru d’influences surréalistes, rappelant parfois le travail d’un autre cinéaste tchèque, le formidable Jan Svankmajer (connu surtout pour ses films d’animation). Le jeune Herz a d’ailleurs suivi les cours de direction de marionnettes (si si, ça existe) donnés par Svankmajer à l’académie de Prague des arts du spectacle (DAMU), et a plus tard participé à au moins deux courts-métrages de Svankmajer (Le dernier truc de Monsieur Edgar et Monsieur Schwatrzwald en 64 et L’appartement en 68). La belle et la bête s’ouvre dès le générique sur une animation saccadée de tableaux du peintre et graphiste Josef Vyletal, images étranges et inquiétantes qui évoquent certaines fantasmagories macabres de Jérôme Bosch (Vyletal est aussi l’auteur de la très belle affiche du film, ainsi que de plus de 110 autres affiches de films). Il y a également cette très belle séquence où la jeune fille, qui vient de boire du vin drogué, et comme déjà dans un rêve ou un cauchemar, tombe au ralenti sur un lit dont le lourd baldaquin, porté par des hommes habillés en statues, se referme lentement sur elle, comme une sorte de luxueux cercueil.

Le réalisateur et critique Christophe Gans, dans la très intéressante interview qui complète le DVD, voit aussi dans le film l’influence de deux des cinéastes favoris de Herz, Tarkovski (par exemple dans le beau plan où un cheval noir galope au milieu d’une étendue blanche et gelée) et Fellini (pour sa passion de la psychanalyse et l’usage qu’il en faisait dans ses films). Et Gans pointe ce qu’il considère comme la grande originalité de la version de Juraj Herz : contrairement au conte et à la plupart des adaptations, aucune malédiction n’est invoquée pour expliquer l’aspect bestial du personnage masculin, tout peut être rapporté à l’inconscient d’une jeune fille, qui rêve d’abord d’un homme, puis face à une Bête, la modèle à son désir (en la transformant en homme). À moins que la Bête elle-même ne soit la projection du désir inconscient de la jeune fille, qui tente ainsi de passer de l’amour pépère pour son papa à un amour plus dangereux mais plus excitant.

Parce qu’on n’a pas besoin d’avoir son mastère en psychanalyse (option Prisunic) pour voir que « La Belle et la Bête », c’est toujours l’histoire de la peur de la sexualité chez une jeune vierge, de ce que la sexualité peut avoir de bestial, et de la façon de dompter cette bestialité pour la rendre acceptable. Et du coup, c’est toujours un peu le même problème : dès que la Bête a repris forme humaine, c’est beaucoup moins marrant. Pour un peu, on préférerait que la Bête reste Bête, parce que l’homme qu’elle devient n’est jamais tout à fait à la hauteur de nos espérances. Ou alors que, comme dans La Bête (justement) de Walerian Borowczyk, la jeune femme assume son désir pour un être bestial. (Cela dit, les belles ont aussi la fâcheuse propension à faire mourir les bêtes – et ce n’est pas King Kong qui me contredira.) Ici, le « prince charmant », un grand brun légèrement fadasse, ne déroge pas à la règle (par contre je ne suis pas sûre de le préférer en busard – contrairement à Jean Marais, définitivement plus sexy en grand fauve).

Il y a dans ce films quelques effets qu’on peut trouver un peu grossiers ou datés (notamment des plans subjectifs de la Bête avec bruits de respiration), ou des plans de « merveilleux onirique » qui peuvent paraître un peu cucul la praline (le rêve de la jeune fille avec toutes les portes qui s’ouvrent dans un intérieur très « conte de fées » où tout est doré, avec arrivée du fameux beau brun en habits artistement dépenaillés qui la prend dans ses bras, le tout enveloppé d’une musique qui, si elle fonctionne parfaitement lorsqu’elle est jouée à l’orgue dans un registre mystérieux et sépulcral, ressemble à du Richard Clayderman quand elle est arrangée pour piano). Mais l’ensemble du film reste passionnant, et lorsque Herz est dans ce qui me semble être son élément, c’est-à-dire une noirceur teintée d’humour, une vision sans illusion de l’humanité (qui évoque parfois les tableaux carnavalesques de James Ensor ou les Histoires grotesques et sérieuses d’Edgar Allan Poe), l’évocation d’une réalité remplie d’un merveilleux angoissant et tragique, lorsque Herz laisse parler le plus profond de sa sombre inspiration, le film emporte le spectateur dans un voyage fascinant et curieusement sensuel. Et lorsque la Bête se bat contre sa voix intérieure qui lui parle de la « douceur du sang », on est étrangement ému. Les amateurs de bizarreries fantastiques venues de l’Est pourront avec profit regarder cette version luxuriante et baroque de La Belle et la Bête.

Emmanuelle Le Fur

La Belle et la Bête est disponible pour la 1ère fois en DVD et combo Blu-ray + DVD avec en supplément un passionnant entretien avec le réalisateur et critique Christophe Gans auteur d’une version de La Belle et la Bête, « il y a une part de cruauté dans les contes de fées (.) la sensualité des contes n’est pas admise dans les pays anglo-saxons » (29 minutes). Un titre rare proposé par ESC éditions.

La Belle et la Bête (Panna A Netvor) un film de Juraj Herz avec Zdena Studenková, Vlastimil Harapes, Vaclav Voska, Jana Brejchova, Zuzana Kocurikova… Scénario : Juraj Herz, Ota Hofman, Frantisek Hrubín d’après l’œuvre de Gabrielle-Suzanne de Villeneuve et Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. Directeur de la photographie : Jirí Macháne. Décors : Vladimír Labský. Montage : Jaromír Janácek. Musique : Petr Hapka. Production : Filmové studio Barrandov. République Tchèque. 1975. 87 minutes. Couleur. Format image : 1.33 :1 – 4/3. Son VO avec ou sans Sous-titre français et VF 2.0. Tous Publics.