Je l’avoue, je n’avais jamais vu Le bandit d’Edgar George Ulmer, dont je me faisais une idée assez nébuleuse, à mi-chemin entre un polar noir et le Colorado Territory de Walsh, quelque chose de romantique et de violent, avec un bandit qui finit forcément mal, puisque c’est un bandit. Il y avait aussi le titre original, cette « aube nue » un peu mystérieuse, qui donnait un parfum poétique à l’ensemble. Le bandit devait mourir à l’aube. Je ne m’étais pas complètement trompée, mais c’est aussi beaucoup plus compliqué que ça, comme tout bon western qui se respecte. D’abord, est-ce vraiment un western ? Le film n’a presque aucun des attributs (virils) qui caractérisent le genre : peu de coups de feu (et aucun véritable duel au pistolet), peu de chevaux et de chevauchées, peu d’action proprement dite, pas de saloon (mais une curieuse taverne), aucun Indien (mais des personnages mexicains), peu de Stetsons, pas la moindre conquête (de l’Ouest ou d’ailleurs). L’époque est indéterminée, mais la présence de voitures et de camions indiquent qu’on est plutôt dans les premières décennies du XXe siècle.

Beaucoup de commentateurs insistent sur l’aspect littéraire des dialogues du film, et Bertrand Tavernier dans le bonus nous apprend que le scénariste, Julian Halevy, travaillant sous pseudonyme car blacklisté, avait adapté une nouvelle de l’écrivain russe Maxime Gorki. Bien sûr, il y a d’autres westerns où les personnages parlent de façon littéraire (je pense par exemple au très curieux The last of the Fast Guns de George Sherman, où tout le monde s’exprime très poétiquement, y compris les pires canailles). Chaque film possède ses saveurs particulières, celles du Bandit sont délicates, épicées, âpres, subtiles, avec ce parfum si particulier des films désargentés obligés de trouver ailleurs de quoi nourrir l’imaginaire.

Edgar George Ulmer est en effet un habitué des budgets riquiquis. Austro-hongrois d’origine, il débute dans les années 20 une carrière éclectique et internationale en faisant des décors pour le théâtre de Max Reinhardt à Vienne. Puis il part aux Etats-Unis où il est assistant-décorateur sur L’Aurore de Murnau en 1926. « Romanichel du cinéma« , comme le décrira sa fille, il travaille jusqu’en 1929 sur de petits films tournés au Maroc, en Autriche et en Hongrie, puis se retrouve brièvement co-réalisateur avec Robert Siodmak des Hommes le dimanche, avant de repartir aux Etats-Unis où il devient réalisateur de toutes sortes de films, certains (mais peu) avec un budget raisonnable (Le chat noir avec Karloff et Lugosi pour Universal), la plupart avec des budgets, disons, restreints, pour ne pas dire misérables. Il réalise notamment des films sur des communautés qu’il ne connaît pas véritablement mais où il voit des opprimés : Yiddish (Green Fields, The Singing Blacksmith, The Light Ahead, Americaner Shadchen), Noirs américains (Moon over Harlem), Ukrainiens (Natalka Poltavka, Cossacks in Exile). Il donne aussi dans la prophylaxie morale : Damaged Lives sur les maladies vénériennes, Goodbye Mr Germ (court-métrage) sur les dangers de la tuberculose. Il semble s’accommoder des petits budgets, qui lui donnent une plus grande liberté. Il devient un pilier de la PRC (Producers Releasing Corporation), un des studios hollywoodiens les plus fauchés qui soit. Entre les années 40 et son dernier film en 1964 (Sept contre la mort), il réalise de nombreux films de tous genres, sans toujours se préoccuper de vraisemblance ou de cohérence, mais parfois en faisant de petites merveilles avec les moyens les plus limités.

Le bandit est une de ces heureuses surprises d’une filmographie pléthorique. C’est aussi un film où Ulmer prend résolument le parti des pauvres, des opprimés, des laissés-pour-compte de la société. Le Bandit du titre français, Santiago (Arthur Kennedy), fracture au début du film le wagon d’un train en gare pour y voler quelques paquets, aidé de son copain Vicente. Surpris par le chef de gare, vieillard pourtant débonnaire, Vicente a la malchance de recevoir une balle pendant qu’ils s’enfuient. Un peu plus tard dans la nuit, Santiago assiste du mieux qu’il peut son ami mourant, le tenant dans ses bras avec une surprenante tendresse. Vicente veut un prêtre, denrée évidemment rare dans ces parages, et Santiago propose de recevoir sa confession à la place d’un véritable homme d’Église. Ça fait rigoler Vicente, qui a du mal à voir son copain comme un curé, mais Santiago se met alors à lui décrire un Paradis où les torts sont enfin redressés, où les inégalités sont enfin effacées, où les pauvres comme eux ont enfin le coin de terre qu’ils n’ont jamais pu avoir de leur vivant, et Vicente meurt heureux de cette perspective. Triste mais pragmatique, Santiago enterre son ami mais récupère ses bottes et son chapeau. Il arrive ensuite dans une ferme où vit un jeune couple de paysans, Maria (Betta St. John) et Manuel (Eugene Iglesias).

Ulmer n’était paraît-il pas croyant, c’est peut-être pour ça que son Paradis a des allures pas très catholiques et légèrement marxistes. La religion est pourtant très présente dans le film, et les personnages évoquent souvent Dieu. Dès le début Santiago (dont le prénom est la version espagnole de St Jacques) se substitue au prêtre pour son ami mourant; la jeune femme, pendant une de leurs conversations où il lui avoue avoir été en prison, lui dit que cela aussi peut être « saint » (« holy » en VO). A la fin du film le jeune couple l’appelle « Padre » et lui les appelle « children », ses enfants, juste avant de se retrouver seul et agonisant en réentendant ses propres paroles sur le Paradis à venir, sous un arbre mort qui ressemble à une croix, sur le Golgotha aride d’un bout de désert mexicain. Le film peut être vu comme le trajet du bandit vers une sorte de sainteté laïque, vers un sacrifice final qui permet à deux jeunes gens de retrouver (peut-être) l’amour et la bonté. Pour parler comme un Gilles Deleuze au petit pied, le film potentialise le devenir-saint du personnage.

Ulmer était un affabulateur notoire. Il faisait comme le personnage de son film : il enjolivait la réalité (sur ses vieux jours, il s’était paraît-il inventé des participations à quelques uns des plus célèbres films muets). Ainsi dans une des scènes centrales, une longue conversation entre le bandit et la femme (séquence qu’Ulmer se vantait d’avoir tourné en un seul plan de 9 minutes, même si le résultat final est coupé par quelques gros plans), la jeune femme est littéralement happée par la description chatoyante que Santiago fait de Vera Cruz, au point de vouloir y partir avec lui. Il doit faire machine arrière pour l’en dissuader et parler d’une ville en réalité « infestée ». Ulmer rêvait sa vie, les personnages de son film la rêvent trop ou trop peu. La jeune femme a des aspirations qui se heurtent sans cesse à la réalité. Dans la scène tout à fait improbable (mais à l’érotisme certain) où elle prend une douche dans la cour de sa ferme, sous les yeux légèrement étonnés du coq de la basse-cour, elle a la tête près du ciel mais les pieds dans le purin. Et dans la longue séquence précédemment citée, elle explique à Santiago qu’elle casse parfois des objets « juste pour qu’il se passe quelque chose. » Dans ce film au ton parfois très féministe, Ulmer filme cette belle jeune femme qui rêve d’élévation spirituelle et tente d’échapper à sa misérable condition.

Son mari au contraire n’a que des rêves brutaux et étriqués de paysan terre-à-terre, qui lui font considérer sa femme comme un objet (quand le bandit arrive chez eux, il lui montre d’abord fièrement ses petits cochons, avant de lui présenter sa femme), qui l’assignent lui et sa jeune épouse à des rôles sociaux sans imagination, lui de macho, elle de femme parfois battue. Puis l’argent du bandit et les possibilités soudain offertes lui font perdre la tête et le transforment presque en meurtrier. Ses rêves deviennent trop grands pour son âme racornie par des années de pauvreté et de petitesse, et menacent de la faire exploser.

Le jeu du jeune comédien, Eugene Iglesias, que les Américains pourraient qualifier d' »over the top« , peut paraître parfois caricatural, comme lorsque après avoir vu la liasse de billets de Santiago la cupidité s’empare de lui; ou pendant la longue séquence dans la taverne, où la perspective de plaisirs nouveaux fait naître sur son visage une joie énorme et enfantine, presque trop belle pour être vraie. Mais c’est aussi ce qui fait de lui une sorte de petit animal qui porte ses émotions sur son visage, qui ne peut pas tricher. D’une certaine façon il est transparent, sans défense, sans dissimulation, toujours dans la vérité de l’émotion. L’artificiel du jeu rejoint la vérité intérieure (il ne pourra pas cacher longtemps à Santiago qu’il avait le projet de le tuer.) La relation filiale qui se développe entre Santiago et le jeune homme mal dégrossi, cette relation qui finira peut-être par le sauver de son aveuglement et de sa bêtise, se matérialise ironiquement lorsqu’il doit décider s’il s’engage ou non dans la bagarre aux côtés de Santiago à la fin de la séquence de la cantina.

Cette séquence dans la taverne, il faut le dire, est particulièrement rigolote, et tout aussi invraisemblable que la douche dans la crotte de poule. Elle commence par un travelling arrière qui nous montre d’abord un orchestre mariachi en grand uniforme, puis le mouvement de recul nous dévoile des danseurs dans une variété de costumes et de chapeaux digne du YMCA de Village People (il y a aussi un homme assis à une table dont la chemise à petits carreaux rouges et blancs reprend en plus petit le motif de la nappe devant lui). Les dames, qu’on imagine travailleuses de la taverne, ont toutes des robes à volants et froufrous. Les deux hommes, Santiago et Manuel, arrivent et s’installent à une table. Une chanteuse (Charlita), sorte de version mexicaine de la Marilyn Monroe de Rivière sans retour, commence sa chanson, puis se lance dans une danse endiablée avec Arthur Kennedy, lequel est doublé dans les plans larges par quelqu’un qui lui ressemble à peine (la doublure fait virevolter sa partenaire dans les airs). Le petit jeune n’en croit pas ses yeux et reste bouche-bée comme un gosse. Mais au comptoir trois types louches (avec trois couvre-chefs différents) ont vu l’argent de Santiago et essaient de le voler, la bagarre s’engage, les autres clients s’enfuient comme une volée de moineaux, laissant les quatre hommes casser tranquillement les tables (bientôt rejoints par le jeune Manuel quand il se décide à venir mordre l’oreille d’un des types).

Comme le faux accent mexicain d’Arthur Kennedy, cette scène montre chez Ulmer une forme de décontraction dans la mise en scène, un refus de se plier aux conventions ou aux diktats de la vraisemblance, au profit d’un goût certain pour la fantaisie et l’incongruité. Le film est dessiné à gros traits, mais ces traits restent justes et élégants même s’ils sont épais (j’y vois une analogie avec les films mexicains de Buñuel, filmés à la truelle, mais quelle formidable truelle !) Le mouvement général du Bandit reste gracieux malgré le manque visible de moyens, porté par l’inventivité de la réalisation, la générosité du propos et l’énergie communicative des acteurs. Ce petit film fauché est décidément d’une surprenante richesse.

Emmanuelle Le Fur

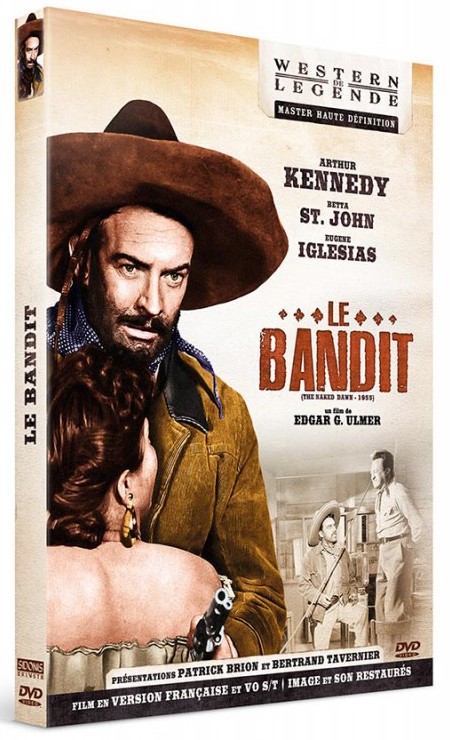

Le Bandit est édité par Sidonis Calysta dans la collection Western de légende avec un livret et en bonus deux présentations, l’une par Bertrand Tavernier (38 minutes) et l’autre par Patrick Brion (7 minutes), la Bande-annonce américaine et enfin une Galerie de photos et d’affiches du film.

Le Bandit (The Naked Dawn) un film d’Edgar George Ulmer avec Arthur Kennedy, Betta St. John, Eugene Iglesias, Charlita, Roy Engel, Tony Martinez, Francis McDonald… Scénario : Julian Zimet. Directeur de la photographie : Fredrick Gately. Effets spéciaux photographique : Jack R. Glass. Décors : Martin Lencer. Montage : Dan Milner. Musique : Herschel Burke Gilbert. Producteur associé : James O. Radford. Producteur : Josef Shaftel (non-crédité). Production : Josef Shaftel Productions Inc. – Universal International Pictures. Etats-Unis. 1955. 78 minutes. Technicolor. Format image : 1.37 :1. Son VF et VOSTF. Tous Publics.