Enfer mécanique est un titre au pouvoir d’évocation bien supérieur à l’original, The Car, même s’il ne reflète pas vraiment le film, il a cet immense avantage de susciter le désir. Sortie sur les écrans français en septembre 1977, Enfer mécanique avait tout pour exciter la curiosité des jeunes cinéphiles amoureux du cinéma fantastique. A l’époque, l’unique manière de voir un film était la salle. Il fallait décortiquer Pariscope ou L’Officiel des spectacles pour découvrir une salle le programmant. Il fallait aussi une sacrée dose de volonté pour faire des dizaines de kilomètres jusqu’à un cinéma perdu en plein milieu d’une cité de banlieue. D’une bobine à l’autre, la qualité d’image était plus fluctuante, les dominantes couleurs changeaient, c’était à la limite de la malfaçon et parfois la lampe du projecteur bien faible plongeait l’ensemble dans les ténèbres. Ce qui était plutôt dommageable pour le film d’Elliot Silverstein dont la principale originalité est de dérouler son action sous un soleil de plomb. On peut enfin découvrir Enfer mécanique dans de bonnes conditions et ça démarre sur les chapeaux de roue.

« Ô grands frères de la nuit qui chevauchez sur les chauds vents de l’enfer et vivez dans la tanière du diable ; Apparaissez ! » Rien de moins qu’une citation d’Anton La Vey, grand prêtre de l’église du diable, en exergue d’un film d’une major, il n’y a pas à dire, le spectacle s’annonce épique. Surgit de nulle part, une berline noire fonce dans le désert de l’Utah. Les vents de l’enfer sont ceux qui précédent une grosse berline noire, « revenue » dans ce coin paumé des Etats-Unis pour épancher sa soif de vengeance. Dans ce paysage de western au ciel cuivré où resplendit un soleil brûlant, deux adolescents s’échinent sur une côte à vélo, ils sont jeunes et amoureux, ils ne se doutent pas le moins du monde qu’ils vont être les premières victimes d’une farandole sanglante. A bord de la voiture, personne, un vide, est-elle possédée par un esprit indien ? Possible. Une vieille indienne, témoin des exaltations de l’entité mécanique, le confirme reliant ainsi la voiture aux esprits des Indiens à qui cette terre a été volée par les colons. Impression que confirment les assauts de la voiture, elle n’attaque que les blancs avec une nette préférence pour les représentants de l’ordre.

Le scénario lorgne du côté des Dents de la mer (Jaws, 1975), le requin ayant cédé sa place à la Berline et le trio des policiers remplace celui du bateau à la chasse du squale. L’ensemble fonctionne efficacement grâce à la mise en scène d’Elliot Silverstein qui réussit à faire passer son postulat de départ avec conviction. Il soigne particulièrement les apparitions de la Berline et apporte un grand soin à la photographie. Entre chaque séquence spectaculaire, il donne dans l’intime s’attachant aux différents déboires des personnages. A ce jeu, c’est Ronny Cox (l’un des citadin de Délivrance) qui tire son épingle du jeu avec un personnage de faible, alcoolique que l’angoisse reconnecte avec ses anciens démons. Cela crée une matière vivante qui donne tout son sel à ce cauchemar mécanique.

Elliot Silverstein, vieux routier de la série TV, aime les espaces westerniens. Il a dirigé l’excellent Un homme nommé cheval (A Man Called Horse, 1972) déjà dans l’univers des Indiens. Cette réussite est peut-être la raison de son engagement sur The Car. En tête de distribution : James Brolin, incarnation parfaite du héros américain typique des années 70, sportif, brun, viril, moustachu, dans la mouvance de Burt Reynolds. Rien d’étonnant à ce qu’il apparaisse, dès sa première scène, torse nu au lit. Il est réveillé par sa maîtresse qui est aussi celle de ses filles à l’école publique. Sa virilité est tout de suite mise en scène, il demande un câlin à Lauren (Kathleen Lloyd) qui le lui refuse, sous-entendu que la nuit dernière a déjà été bien agitée.

La fin est une superbe réussite visuelle qui doit énormément à l’apport d’Albert Whitlock, pilier de l’Universal, et donc les effets visuels sont plus que remarquables. Son travail sur la séquence finale est grandiose et file vraiment la trouille. Enfin, la partition musicale de Leonard Rosenman accompagne l’action avec une grande force d’évocation. Musicien hors pair, expérimentateur, compositeur d’A l’Est d’Eden (East of Eden, 1955) et de La Fureur de vivre (Rebel Whithout a Cause, 1955), Rosenman venait d’être honoré d’un Oscar pour son extraordinaire réinterprétation de grands classiques pour Barry Lyndon (1975) de Stanley Kubrick.

Enfer mécanique est un bon exemple de film fantastique des années 70, qui en reprenant une formule efficace tente à sa modeste échelle de faire preuve d’originalité. Nous sommes encore loin de la sinistre ère des remakes.

Fernand Garcia

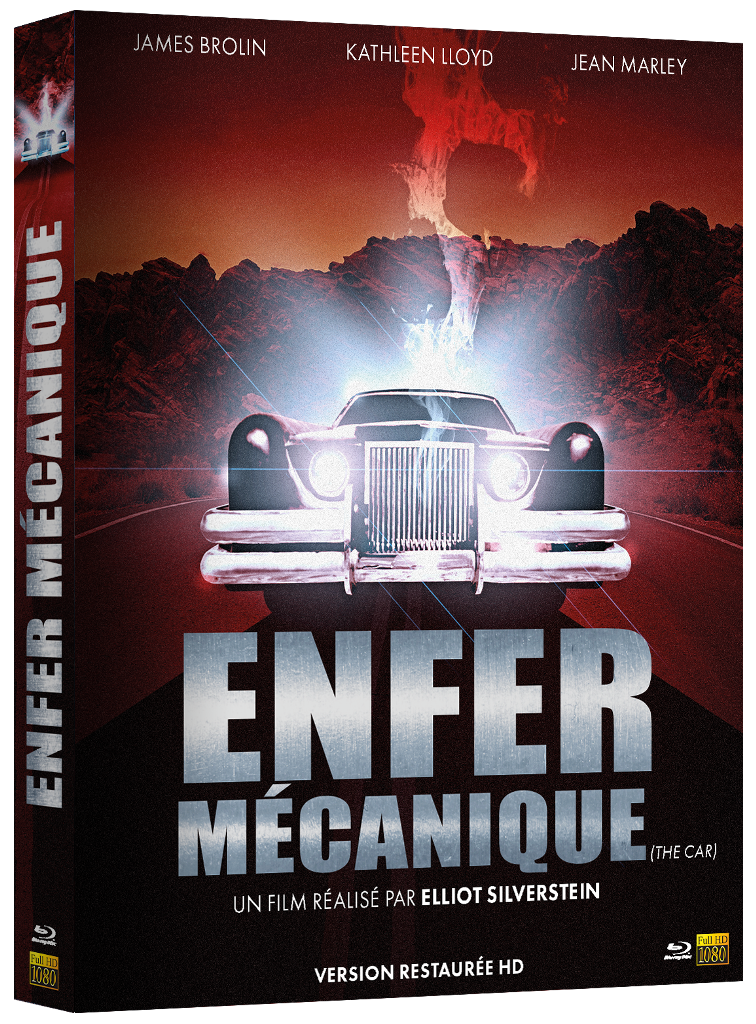

Enfer mécanique est édité pour la première fois en Blu-ray dans une superbe version restaurée par Éléphant Classics Films en complément : Duel au soleil, une analyse documentée et spirituelle « d’un film en complète roue libre » par Julien Comelli (22 minutes). La bande-annonce originale The Car avec des formules comme on les aime : « Le mal a visité la terre sous différentes formes. Maintenant, il revient sous l’aspect d’une voiture » (2’26) et celles de la collection : L’Île Sanglante, La Nurse, La Sentinelle des maudits, Enterré vivant et Le Fantôme de Milburn.

Enfer mécanique est édité pour la première fois en Blu-ray dans une superbe version restaurée par Éléphant Classics Films en complément : Duel au soleil, une analyse documentée et spirituelle « d’un film en complète roue libre » par Julien Comelli (22 minutes). La bande-annonce originale The Car avec des formules comme on les aime : « Le mal a visité la terre sous différentes formes. Maintenant, il revient sous l’aspect d’une voiture » (2’26) et celles de la collection : L’Île Sanglante, La Nurse, La Sentinelle des maudits, Enterré vivant et Le Fantôme de Milburn.

Enfer mécanique (The Car) un film d’Elliot Silverstein avec James Brolin, Kathleen Lloyd, John Marley, R.G. Armstrong, John Rubinstein, Elizabeth Thompson, Roy Jenson, Kim Richards, Kyle Richards, Ronny Cox… Scénario : Dennis Shryack & Michael Butler et Lane Slate. Histoire : Dennis Shryack & Michael Butler. Directeur de la photographie : Gerald Hirscheld. Décors : Loyd S. Papez. Montage : Michael McCroskey. Effets Spéciaux : Albert Whitlock. Musique : Leonard Rosenman. Producteurs : Marvin Birdt et Elliot Silverstein. Production : Universal Pictures. Etats-Unis. 1977. 96 minutes. Technicolor. Panavision. Format image : 2.35 :1. 16/9e. Son : VF et VOST 2.0 DTS. HD. Interdit aux moins de 12 ans.