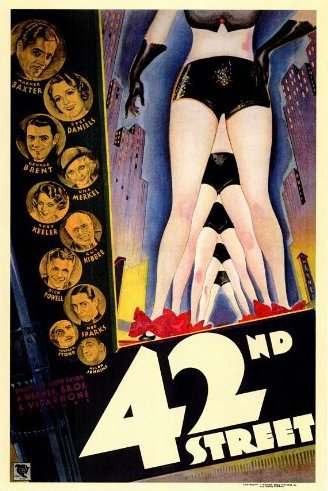

On ne parle que de ça à Broadway : Jones et Barry, célèbres producteurs, montent un nouveau musical, « Pretty Lady ». Ils engagent comme metteur en scène un vieux briscard, Julian Marsh (Warner Baxter). Le gars n’a pas l’air très frais, il n’est pas seulement au bord du nervous breakdown mais il risque aussi sa santé, voire sa vie, s’il continue à ce rythme… C’est du moins ce que lui apprend un coup de fil de son médecin. (Le film débute à peine qu’on demande déjà à un personnage de lever le pied… C’est dire si ça commence sur les chapeaux de roue.) Mais Julian Marsh n’a pas le choix, il doit redorer son blason et regarnir son porte-monnaie (le krach boursier de 29 l’a laissé sans le sou). Une troupe nombreuse est engagée, les répétitions commencent, épuisantes : ils ont cinq semaines pour mettre au point le spectacle…

Un des enjeux de ce type de films de groupe, c’est la synchronisation des énergies et l’effacement des contretemps au profit d’une harmonie générale – tout cela étant évidemment à prendre au pied de la lettre lorsqu’il s’agit d’une comédie musicale. Pour arriver à la perfection formelle d’une « Pretty Lady » chorégraphiée par Busby Berkeley, il faut que tout le monde soit au diapason. Vivre et travailler ensemble, oublier l’individuel au profit du collectif, briller en se fondant dans la masse : c’est l’idéal de vie proposé par le film. On le sait bien, la vie est imparfaite (et c’est peu dire), la seule perfection accessible est celle des éphémères figures chorégraphiques et musicales réalisées par des artistes qui y travaillent d’arrache-pied (et le mot est faible, au vu de la quantité de guiboles agitées en cadence – guiboles mâles et femelles, mais surtout femelles).

Il n’y a pas véritablement de star dans 42ème rue, mais un foisonnement de personnages dont les destins et les amours se croisent et s’entremêlent, sans que rien n’ait l’air d’être ni tout à fait catastrophique ni tout à fait définitif, comme un flux vital toujours changeant. Les couples se font et se défont, tout le monde drague un peu tout le monde, et un baiser n’est parfois qu’un baiser (Julian Marsh embrasse ainsi à pleine bouche la jeune actrice débutante qui ne l’a encore jamais été, pour qu’elle arrive à dire correctement un dialogue amoureux…) La caméra est à l’image de ces relations, volage et légère, elle bouge beaucoup, les nombreux travellings sont parfois un peu chaotiques quand ils traversent la foule des danseuses et danseurs encore indisciplinés et bruyants, pour aller vers des mouvements plus épurés à mesure que le travail avance et que la chorégraphie se précise, avec l’apothéose du spectacle dans sa forme finale, et ces plans célèbres en plongée totale sur d’impeccables figures géométriques et tournoyantes formées par les mouvements parfaitement synchronisés de la troupe (bel exemple d’une mise en scène qui ne prend son sens que par le cinéma : quel spectateur pourrait ainsi aller voleter à la verticale des danseurs ?…)

Et puis la caméra se glisse dans un tunnel de jambes, tunnel qui débouche sur un couple de jeunes premiers hilares. Et enfin le formidable dernier numéro, sur la chanson « 42nd Street », qui se clôt par des images qui ont la beauté énigmatique du rêve : des femmes nous tournant le dos montent un escalier qui semble s’élever en même temps qu’elles, elles se retournent en tenant chacune l’image d’un gratte-ciel, et bientôt on ne voit plus qu’une forêt d’immeubles nocturnes ; puis la caméra recule en même temps que les femmes s’écartent, laissant cette fois apparaître au sol une sorte de chemin lumineux figurant un autre gratte-ciel en perspective ; sur le côté les danseuses montrent à présent la face sombre de leurs gratte-ciels 2D, derrière lesquels elles ont allumé de petites lumières : dans ce décor plongé dans la nuit, on ne voit plus que l’allée centrale bordée d’étoiles scintillantes. Enfin la caméra s’avance à nouveau, et parcourt très vite cette allée-gratte-ciel pour finir en gros plan sur le couple vedette qui nous fait signe et nous sourit.

C’est inventif et poétique en diable. Le dernier travelling avant est un peu tremblotant et imprécis (la machinerie de cinéma n’était pas encore ce qu’elle est aujourd’hui), mais c’est encore plus émouvant qu’un mouvement parfait, c’est le tremblé même de la vie. Et la vie en 1932, ce n’est pas vraiment de la rigolade. C’est la Grande Dépression, les États-Unis sont en pleine déconfiture après l’effondrement boursier de 29, avec presque un quart de la population active au chômage et deux millions d’Américains sans domicile.

Pendant ce temps on tente de moraliser les films hollywoodiens : dès 1922, après quelques scandales retentissants (dont celui impliquant Roscoe « Fatty » Arbuckle, ami de Buster Keaton), les studios engagent un homme politique républicain membre de l’église presbytérienne, William H. Hays, pour débarrasser Hollywood de son image de « Ville du Péché ». Il devient le premier président de la Motion Picture Producers and Distributors of America (MPPDA). En 1930, il adopte un Code de Production (surnommé Code Hays) mis au point par divers prêtres et catholiques bienpensants, qui recense ce qu’on a le droit (ou pas) de montrer au cinéma. Mais les studios commencent par traîner les pieds pour l’appliquer, et pendant cinq ans (du début du parlant jusqu’en 1934) l’émancipation l’emporte sur le puritanisme, et les films produits pendant cette période « pré-Code » rendent violemment compte des réalités sociales et sexuelles, avec des personnages de laissés-pour-compte, de gangsters impitoyables ou de femmes fortes et libérées qui agissent comme des hommes.

Les comédies musicales de ces années-là sont elles aussi en prise directe avec les difficultés de l’époque : chômage, pauvreté, délinquance, violences domestiques ou sociales forment la toile de fond des intrigues, et sont souvent les thèmes des numéros musicaux. Ici la chanson « 42nd Street » s’ouvre sur une multitude de saynètes de rue que l’on découvre au fil de nombreux travellings donnant l’impression d’un seul mouvement d’avancée. Musiciens de rue, embouteillages, femme battue puis poignardée, bagarres, poivrots, vendeurs des 4 saisons partant jouer au golf, bourgeois, clochards… Tout y est, au milieu des enseignes des cinémas et des théâtres, cette « Grande parade qui dure depuis des années, cette rhapsodie de rires et de larmes, la 42ème rue… »

La liberté des mœurs se retrouve à de nombreux moments du film, comme dans ce plan où toutes les aspirantes danseuses ont relevé leurs jupes bien au-dessus du genou pour que le metteur en scène puisse voir leurs jambes, dans l’espèce de crudité un peu écœurante des bas qui plissent et de la chair mal lavée (un peu plus tard, le personnage du benêt libidineux plein aux as qui finance le spectacle, après avoir assisté à d’innombrables répétitions et vu d’innombrables paires de jambes, dit qu’il ne voit plus des jambes mais juste des moyens de locomotion, atteint lui aussi par une sorte d’overdose de chair). Le sous texte sexuel est également omniprésent dans un des numéros musicaux situé dans un train, où une mise en scène particulièrement ingénieuse nous montre les deux moitiés d’un wagon-lit où, parmi d’autres passagers et passagères émoustillés par la situation, un jeune couple s’apprête à passer sa nuit de noces. Tel un chœur antique vaguement salace, les couplets de « Shuffle off to Buffalo » sont chantés par diverses occupantes des autres couchettes, qui commentent le bonheur un peu niaiseux du couple (et surtout, d’après elles, de courte durée).

Le réalisateur, Lloyd Bacon, est, comme le personnage de Julian Marsh, un vieux briscard de la réalisation. Il a un peu plus de 40 ans au moment de ce film et déjà une bonne vingtaine de longs métrages à son actif (beaucoup de comédies musicales, des mélos, des thrillers, une adaptation de Moby Dick qui n’a pas l’air d’avoir laissé un souvenir impérissable). C’est un des piliers de la Warner Brothers, qu’il ne quittera qu’en 1944 pour suivre Darryl F. Zanuck à la 20th Century Fox (puis il changera souvent de studio jusqu’à sa mort en 1955 : Columbia, à nouveau la Fox, Universal, et pour finir la RKO). (Par contre, je ne sais pas si son médecin lui avait conseillé à lui aussi de ralentir le rythme avant de commencer 42ème rue… Si c’est le cas, c’est sûrement par esprit de contradiction qu’il a tout fait pour l’accélérer.)

Le film en tout cas déborde de vitalité. Et au-delà de ce dynamisme communicatif, c’est aussi ce goût pour des figures géométriques, ces corps humains qui se transforment brièvement en parties d’un grand Tout parfait bien qu’éphémère, tous ces mouvements synchronisés qui nous donnent l’impression d’une soudaine lisibilité du monde. On éprouve une joie obscure devant un univers enfin ordonné, un peu comme le plaisir enfantin que l’on pouvait avoir en jouant à la marelle, avec le monde littéralement à nos pieds : la terre en bas, le ciel en haut, et des cases numérotées pour passer de l’une à l’autre. Ces figures virtuoses réglées par Busby Berkeley et filmées par la caméra virtuose de Lloyd Bacon nous apparaissent d’autant plus belles qu’elles sont fugaces et qu’elles ne nient absolument pas la dureté du monde réel. Elles sont comme le fulgurant éclatement de couleurs primaires dans un monde en noir et gris.

A la fin, Julian Marsh entend les commentaires de gens qui sortent de son spectacle, et qui tous vantent la performance de la nouvelle jeune star mais dénigrent son travail à lui. Ce curieux désaveu du metteur en scène nous laisse sur une note amère. (S’agit-il de l’ego de Lloyd Bacon qui s’exprime ici, blâmant l’ingratitude des spectateurs qui ne voient pas plus loin que ce qui brille ?) Tel un Sisyphe au bout du rouleau, Julian Marsh peut continuer à s’user la santé en montant des comédies musicales, il n’en tirera aucune gloire et ne fera que hâter l’heure de sa mort. Comme une sorte de réinterprétation de la maxime-tarte à la crème de Nietzsche : « Ce qui ne me tue pas me tue quand même. » Ou comme le disait déjà Jules Laforgue vers 1888 : « Ah! quel sort! Ah! pour sûr, la tâche qui m’incombe M’aura sensiblement rapproché de la tombe. » Le cinéma, comme les autres arts, a cette vertu de pouvoir nous enchanter avec des spectacles tristes. Et si la tombe se rapproche, elle le fait de bien jolie façon dans ce film.

Emmanuelle Le Fur

42ème Rue (42nd Street) un film de Lloyd Bacon avec Warner Baxter, Bebe Daniels, George Brent, Ruby Keeler, Guy Kibbee, Una Merkel, Ginger Rogers, Ned Sparks, Dick Powell, Allen Jenkins, Edward J. Nugent, Ruth Eddings… Chorégraphie : Busby Berkeley. Scénario : Rian James et James Seymour d’après le roman de Bradford Ropes. Directeur de la photographie : Sol Polito. Décors : Jack Okey. Costumes : Orry-Kelly. Montage : Thomas Pratt et Frank Ware. Producteur : Darryl F. Zanuck. Production : Warner Bros. Distribution (France) : Warner Bros. (Ressortie le 10 avril 2019). Etats-Unis. 1933. 89 minutes. Noir et blanc. Format image : 1.37:1. DCP. Tous Publics.